Советские самолёты-гиганты: какими были небесные левиафаны

8888

11 минут на чтение

Первая половина XX века запомнилась не только войнами и политическими бурями. Она стала временем технического прогресса. Временем грандиозных проектов, выдающихся достижений инженерии и нового поколения рукотворных объектов, которые с каждым десятилетием обретали всё большие размеры и мощь. Российская империя, а потом СССР шли в авангарде этого процесса — и авиации это тоже касалось. Многие созданные в то время произведения авиаискусства потрясают воображение и сегодня.

Читайте также

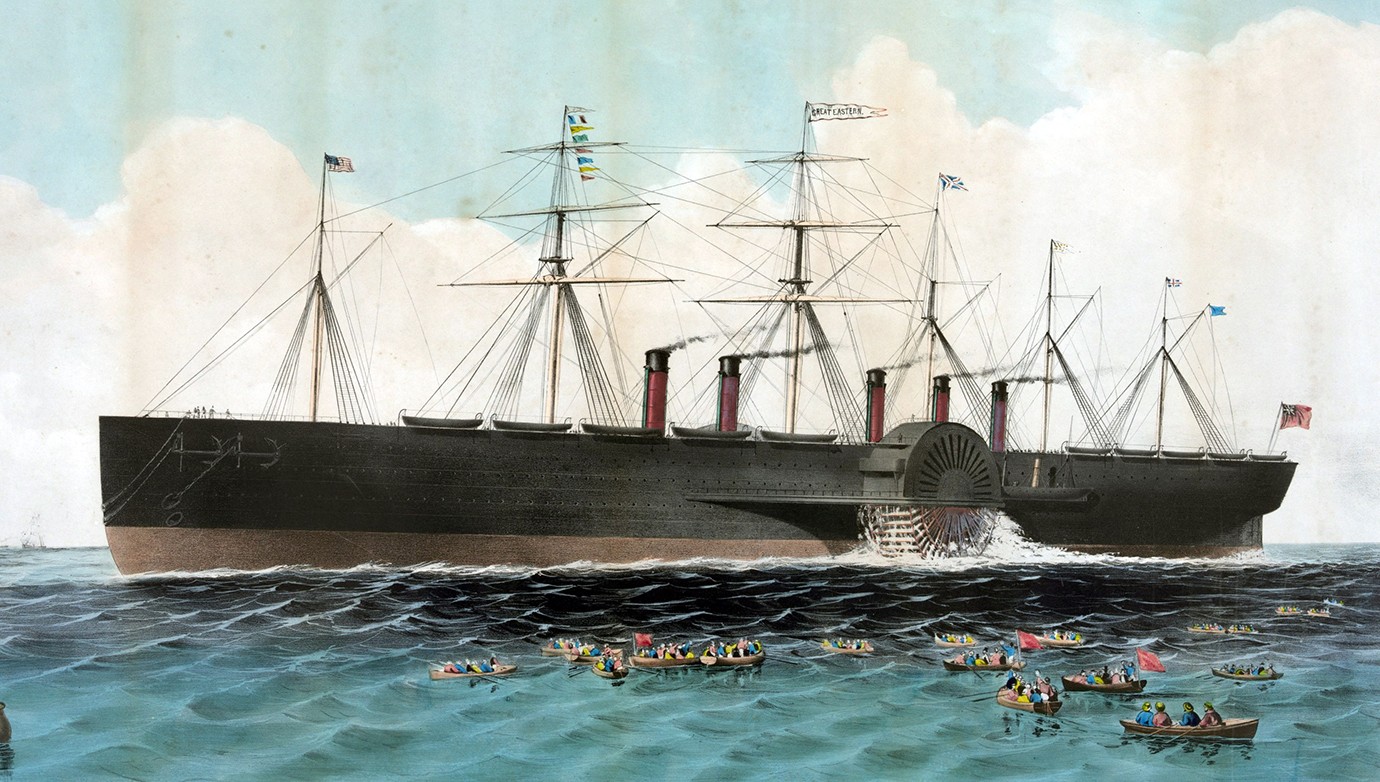

Самые грандиозные инженерные конструкции в истории: корабль-гигант, трёхмачтовый самолёт и «Еловый гусь»

Тимур Шерзад

31.08.2024

17136

Огромные, дорогие, бесполезные

Из белых в красные

Советский Союз любил гигантоманские проекты, но начинал отнюдь не с нуля. Летать с размахом можно было ещё в Российской империи.

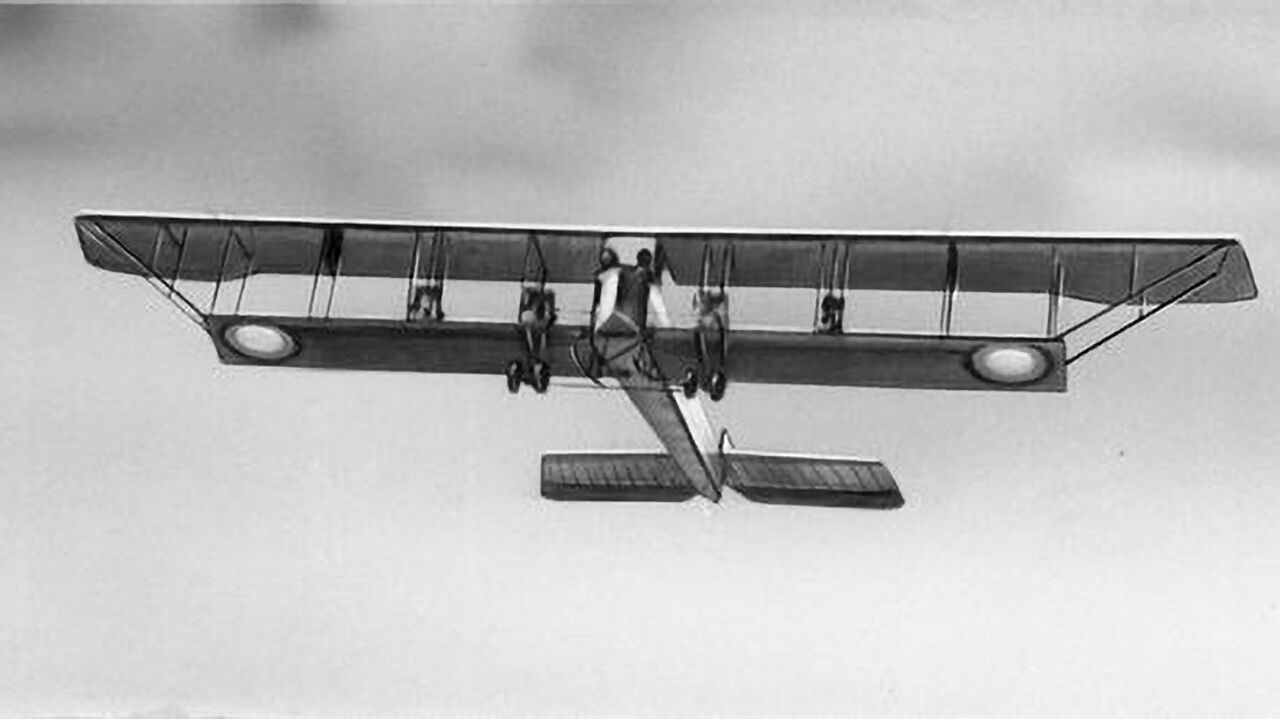

Незадолго до Первой мировой войны конструктор Игорь Сикорский разработал авиалайнер, способный поднять в воздух семь человек. По меркам 1913 года это очень много — авиация тогда, по сути, ещё пешком под стол ходила. Самолёт поменял множество названий, от «Гранда» до «Русского витязя», и преждевременно закончил свою жизнь очень необычным способом: на лайнер, спокойно стоявший на земле, вывалился двигатель из пролетавшего над ним аэроплана. Восстанавливать машину Сикорский не стал, предпочтя построить новый самолёт, которому предстояло стать первым серийным тяжёлым бомбардировщиком в истории человечества.

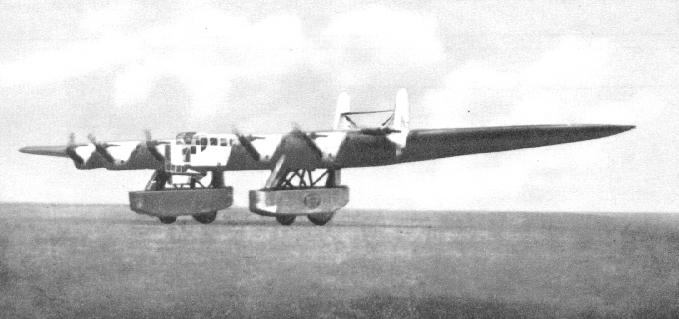

Новая машина получила название «Илья Муромец». Четыре мотора, размах крыльев в 30 метров, роскошный салон с креслами и столиками, огороженная поручнями прогулочная палуба сверху — в начале XX века скорость самолётов ещё позволяла ходить по фюзеляжу прямо во время полёта. Но стать пассажирским авиалайнером «Муромцу» было не суждено: грянула Первая мировая, и самолёт отправился на войну. Из него делали и флотский гидроплан на огромных поплавках, и истребитель дирижаблей с 37-миллиметровой пушкой, однако лучше всего «Муромцы» зарекомендовали себя в роли бомбардировщиков. Бомбовая нагрузка могла достигать полутонны — для 1914−1915 годов это было очень серьёзно. Впрочем, против пехоты в окопах эффективнее всего, как ни странно, оказались стрелы — залпами плотно засеивали тысячи квадратных метров, и метательные снаряды попадали прямо в траншеи со сгрудившимися там вражескими солдатами.

Правда, по большей части «Муромцы» работали не по войскам на поле боя, а по коммуникационным узлам вроде железнодорожных станций. Это были крупные важные цели, по которым сложно промахнуться, но никто, кроме «Муромцев», достигнуть их не мог — они находились слишком глубоко в неприятельском тылу. Иногда бомбардировщик разносил вообще всё вокруг, если получалось подловить на станции эшелон с боеприпасами и удачно метнуть в него бомбу.

Несмотря на то что «Муромцев» выпустили почти 80 штук, они летали не так активно, как могли бы, — сделали всего три сотни вылетов за всю войну. Причина тому — неравномерная развитость промышленности в Российской империи и дефицит мощных моторов. Построить планёр было несложно, а вот с силовыми установками возникали проблемы. Впрочем, когда империя развалилась и началась Гражданская война, всё стало ещё хуже.

Кстати, красные получили запас «Муромцев» вместе с заводами и тут же пустили в дело. В итоге разработанные ещё в империи бомбардировщики летали уже за новую, советскую Россию и бомбили белые войска. Тем ощутимо доставалось — «Муромцы», как и раньше, работали по уязвимым коммуникациям, нанося удары даже по глубокому, казалось, тылу. Впрочем, в мемуары белых четырёхмоторные бомбардировщики красных попали в совсем неожиданном качестве. Осколком бомбы с одного из них в сентябре 1920-го убило бульдога по кличке Пальма — любимую собаку генерала Туркула, которую тот обожал натравливать на пленных красных комиссаров.

Двойной побег

После начала Гражданской войны экипажи некоторых «Муромцев» пережили насыщенные приключения — взять, например, «Муромец» Иосифа Башко, базировавшийся в Виннице. В какой-то момент командир понял, что оставаться на месте небезопасно: опьянённые революционным хаосом солдаты нередко линчевали офицеров и вообще всех, кто им не нравился. Башко решил убраться подальше вглубь страны, в Смоленск, в надежде на то, что там ситуация получше.

Не тут-то было! На пути с самолётом случилась неисправность — сказался всё тот же дефицит моторов, из-за чего летать приходилось на очень изношенном оборудовании. Вынужденную посадку Башко совершил на территории нынешней Беларуси, которую тогда контролировали поляки. Те ошалели от такого подарка судьбы, но сориентировались быстро — Башко вместе с самолётом включили в состав польской авиации. Тот гадал, с кем же придётся воевать и что делать, если это окажутся свои, но судьба разрешила вопрос просто.

Весной 1918-го на поляков стали ударно наступать немцы. Воевать с ними местное командование не осмелилось, предпочтя разоружение. Отдавать «Муромца» было жалко, и его решили уничтожить. Этому уже воспротивился сам Башко и бежал вместе с бомбардировщиком второй раз. Но над подконтрольной большевикам территорией у «Муромца» вновь отказал мотор, и при посадке самолёт разбился. Сам Башко, впрочем, выжил и в Гражданскую войну летал уже за красных.

Проба крыла

СССР унаследовал от Российской империи страсть к размаху. Поначалу, в 1920-е, было немного не до того — хватало что восстанавливать после двух самых разрушительных войн со времён татаро-монгольского нашествия. Но за проектирование новых самолётов-гигантов инженеры взялись ещё до масштабного обновления индустриальной базы, в 1925 году.

Именно тогда они начали разрабатывать самолёт, который после множества переделок и доработок станет известен как ТБ-3. Выпустили 800 единиц — в десяток раз больше, чем «Муромцев».

Крупнее был и сам самолёт. Он значительно превышал по габаритам тогда ещё не созданную, но ставшую знаменитой в будущем «Летающую крепость» — американский бомбардировщик B-17, производивший впечатление размерами, бомбовой нагрузкой и защищённостью от атак истребителей.

ТБ-3, поступавшие в войска с 1932 года, имели и стратегическое значение. Например, новые самолёты, дислоцированные на Дальнем Востоке, вполне могли дотянуться до Японии. В 1930-е годы была особенно популярна теория воздушной войны итальянского генерала Джулио Дуэ, яркими красками рисовавшая картину атак с участием тысяч самолётов и полного уничтожения больших городов. Японцев эти умопостроения впечатлили не меньше других, так что новые советские бомбардировщики их вначале здорово напугали. На случай большой войны между СССР и Японией (бои у озера Хасан и реки Халхин-Гол всё-таки вернее называть локальными конфликтами) в Токио даже был крайне рискованный, не считающийся с потерями план удара авианосными соединениями по аэродромам, где базировались ТБ-3. Что угодно, лишь бы нейтрализовать угрозу.

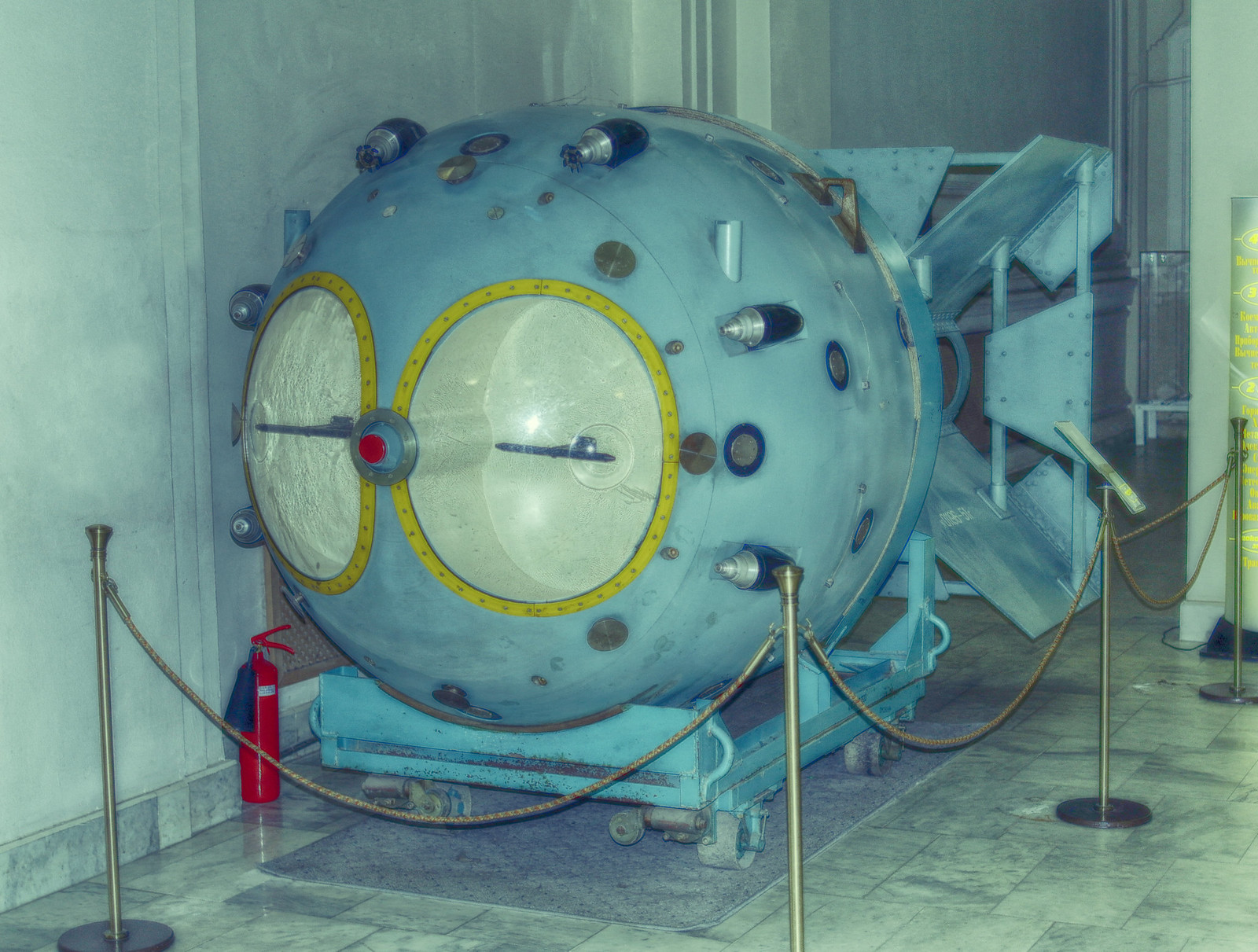

Впрочем, выжженные города японцы всё-таки увидели, но немного позже. Их устроили не советские войска, а американские, наславшие на Японию орды «Суперкрепостей» (бомбардировщиков Boeing B-29 Superfortress).

Тем временем ТБ-3 продолжал служить не только бомбардировщиком, но и платформой для экспериментов. Целая группа таких самолётов приземлилась на Северном полюсе, высадив прямо на лёд первую полярную станцию с командой под руководством знаменитого Ивана Папанина.

Испытывался ТБ-3 и как летающая батарея. На самолёт ставили три 76-миллиметровые пушки (одну в нос и две в крыло), чтобы стрелять из них дистанционно подрываемыми снарядами по встречно летящим истребителям. Но потом это дело забросили: противник всё равно благодаря своей скорости и манёвренности пробовал бы заходить с других сторон.

На базе ТБ-3 сделали множество проектов летающих авианосцев — на один такой самолёт помещалось до пяти истребителей! Их можно было запускать прямо в полёте — требовалось, чтобы вёрткие и быстрые, но уступающие в дальности истребители сопровождали бомбардировщики в полётах в том числе и на большие дистанции.

Boeing B-29 Enola Gay в Национальном музее авиации и космонавтики США. Именно этот бомбардировщик 6 августа 1945 года сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш»

Интересно, что в начале Великой Отечественной войны летающие авианосцы на базе ТБ-3 даже успели поучаствовать в боевых действиях. Но не в качестве летающих аэродромов для истребителей, а как составные пикирующие бомбардировщики. Надо было ударить по румынским местам нефтяного промысла, причём с ювелирной точностью — например, поразить длинный, но узкий Чернаводский мост, по которому проходил важный нефтепровод. Это возможно сделать только с пикирования, на что конструкция ТБ-3 не была рассчитана — от таких нагрузок он бы точно развалился. Для пикирования вполне подходил истребитель И-16, но он бы никогда не поднял в воздух достаточно тяжёлую бомбу.

Да и не долетел бы он до Констанцы и обратно. Запуск с ТБ-3 решал проблемы и с дальностью, и со взлётом: истребитель планировал, а потом пикировал, «скинутый» с тяжёлой бомбой. Бомбардировка состоялась в августе 1941-го — мост был успешно поражён, нефтепровод загорелся. Его потом, конечно, восстановили, но укол по самому чувствительному для немцев месту вышел неприятный.

Возможности летающего авианосца радовали военных, но особого развития тема не получила. Ресурс ТБ-3 подходил к концу, а выделять под такие узкие задачи новые самолёты вроде Пе-8 никто не стал — фронт в первые два года войны регулярно трещал, и нельзя было распыляться на экспериментальную экзотику.

Небесный агитатор

В первой половине 1930-х казалось, что история 40-метрового ТБ-3 — это только пролог, а вскоре появятся куда более монструозные машины. Предполагалось создавать бомбовозы всё крупнее и крупнее — с размахом крыла в 60 и даже в 100 метров!

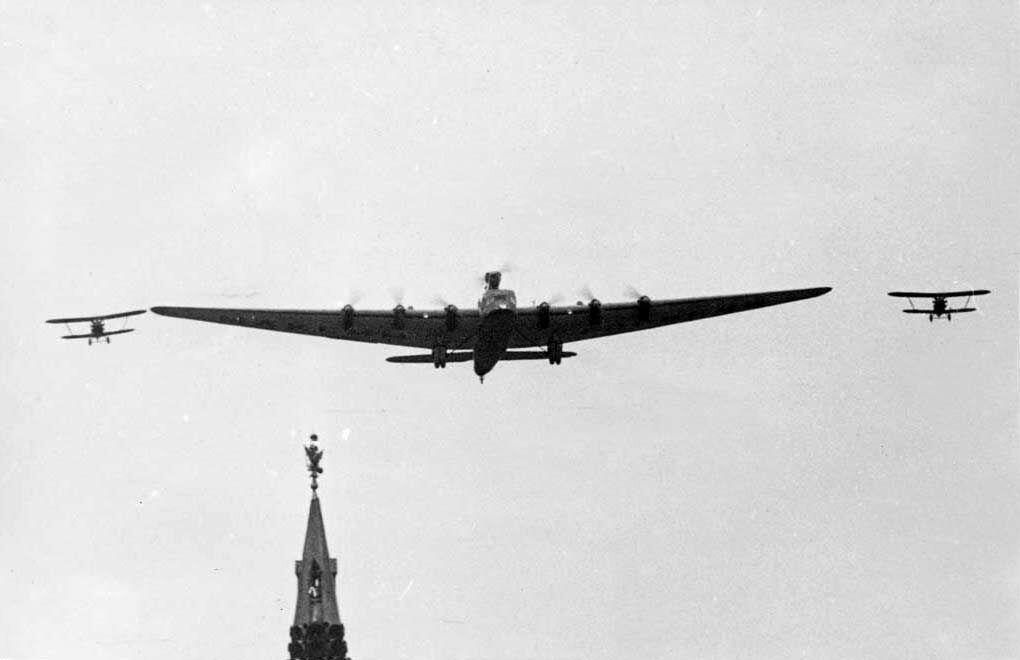

Несколько здоровяков с 60-метровым размахом всё-таки построили. Самый знаменитый из них — «Максим Горький». Поначалу он, как и все советские самолёты-гиганты 1930-х годов, проектировался как бомбардировщик, но судьба его сложилась немного по-другому. Первый прототип не дотянул до требований военного заказчика — шести моторов оказалось явно недостаточно, и конструкторы решили добавить ещё два и удлинить крыло. Однако разочарование по поводу предыдущей машины, не оправдавшей ожиданий, видимо, было слишком велико, и прежде чем пускать в серию нового гиганта, военные предпочли создать гражданский вариант и обкатать именно его.

Единственная проблема заключалась в том, что на гражданских линиях не хватало ни пассажиропотока, ни срочных грузов, чтобы какой-то из наркоматов выделил прорву денег на постройку самолёта-гиганта. Тогда ему придумали новое предназначение — агитационное. Выбор был логичным: большевики во многом утвердились в России благодаря грамотной агитации, так что в важность борьбы за сердца и умы крепко верили. К тому же проект огромного восьмимоторного небесного левиафана выглядел достаточно внушительно, чтобы попробовать собрать деньги, например, среди членов партии.

На эти средства самолёт и построили. «Максим Горький» выглядел роскошно внутри и грандиозно снаружи — ведь он был призван не только впечатлять всех своим внешним видом, но и служить инструментом поощрения для передовиков производства. Если рабочий заходил внутрь «покататься» и у него отвисала челюсть, задача считалась выполненной.

Внутри самолёта была собственная радиостанция, чтобы вести небесные передачи в любой точке страны, носовой салон с обзорными иллюминаторами, буфет, небольшой кинотеатр, типография для печати листовок и громкоговоритель, чтобы выкрикивать лозунги о победе социализма, пролетая над городами и деревнями.

Какое-то время самолёт успешно агитировал — как только он пролетал на сравнительно небольшой высоте, на улицу тут же выкатывались толпы изумлённых зевак. После этого достаточно было включить громкоговоритель и щедро отсыпать листовок.

Но дожить до пенсии «Горькому» не удалось. В мае 1935-го он катал над Москвой очередную партию рабочих, причём не одних, а с семьями, в компании двух бипланов — истребителя И-5 и разведчика Р-5. Последний вёл киносъёмку, а первый выписывал вокруг «Горького» фигуры высшего пилотажа. Было ли это актом самодеятельности или заранее согласованным мероприятием, толком непонятно. Ясно лишь, что в какой-то момент пилот И-5 не справился с управлением и влетел в крыло агитационного самолёта. Повреждения оказались слишком большими, обе машины устремились к земле, где снесли несколько дачных домов. В результате погибли почти полсотни человек.

«Горький» был не последним самолётом своей конструкции. До катастрофы инженеры успели заложить ещё один такой же самолёт, АНТ-20бис. Он пошёл по другому пути и занимался не агитацией, а простыми грузопассажирскими перевозками. Вероятно, сегодня мы могли бы наблюдать наследника «Горького» в каком-нибудь авиамузее, но, увы, он не избежал участи предшественника и в декабре 1942 года разбился во время рутинного перелёта.

Последние гиганты

«Максим Горький» был хоть и большим самолётом, но вполне традиционным, что верно не для всех советских авиагигантов. Созданный конструктором Константином Калининым самолёт К-7 отличался от прочих — он делал ставку на использование внутреннего пространства крыла.

Необычно большое крыло К-7 сразу бросалось в глаза. И дело далеко не в размахе — у того же «Горького» он был на десяток метров больше. Впечатление производили именно площадь и внутренний объём. Например, высота отсеков в крыле достигала двух метров. Предполагалось, что там можно будет перевозить почти 130 пассажиров, бомбы на 16 тонн или даже танк Т-26 на внешней подвеске. Ещё у К-7 были здоровенные тележки шасси. Со стороны они выглядели явно «перекормленными», но этому имелось рациональное объяснение — внутри гигантских тележек, скрытые за каркасом и обшивкой, находились лестницы, ведущие в самолёт.

Правда, при всех своих смелых инженерных решениях К-7 был слабо проработан с технической стороны. Сказывалась неопытность главного конструктора, который ещё вчера занимался маленькими самолётиками.

С самого первого взлёта в августе 1931 года гиганта преследовали поломки. Их, конечно, пытались спешно исправлять, но едва удавалось устранить одну, как вместо неё вылезали новые. В ноябре 1933-го несовершенство конструкции всё-таки доконало машину. К-7 не выдержал испытания максимальной тягой всех семи моторов — это вызвало сильную вибрацию, от которой зажало руль высоты. Тот, как назло, находился в положении снижения, и неуправляемый авиагигант устремился к земле. К счастью, высота была не очень большой, да и экипажу как-то удалось замедлить движение самолёта, так что хотя бы пятеро из двадцати находившихся на борту людей уцелели. Сама машина разбилась вдребезги. Позже инженеры даже пытались собрать второй, более совершенный прототип, но дело так и не завершили — большого энтузиазма впечатляющий, но непроработанный К-7 не вызывал.

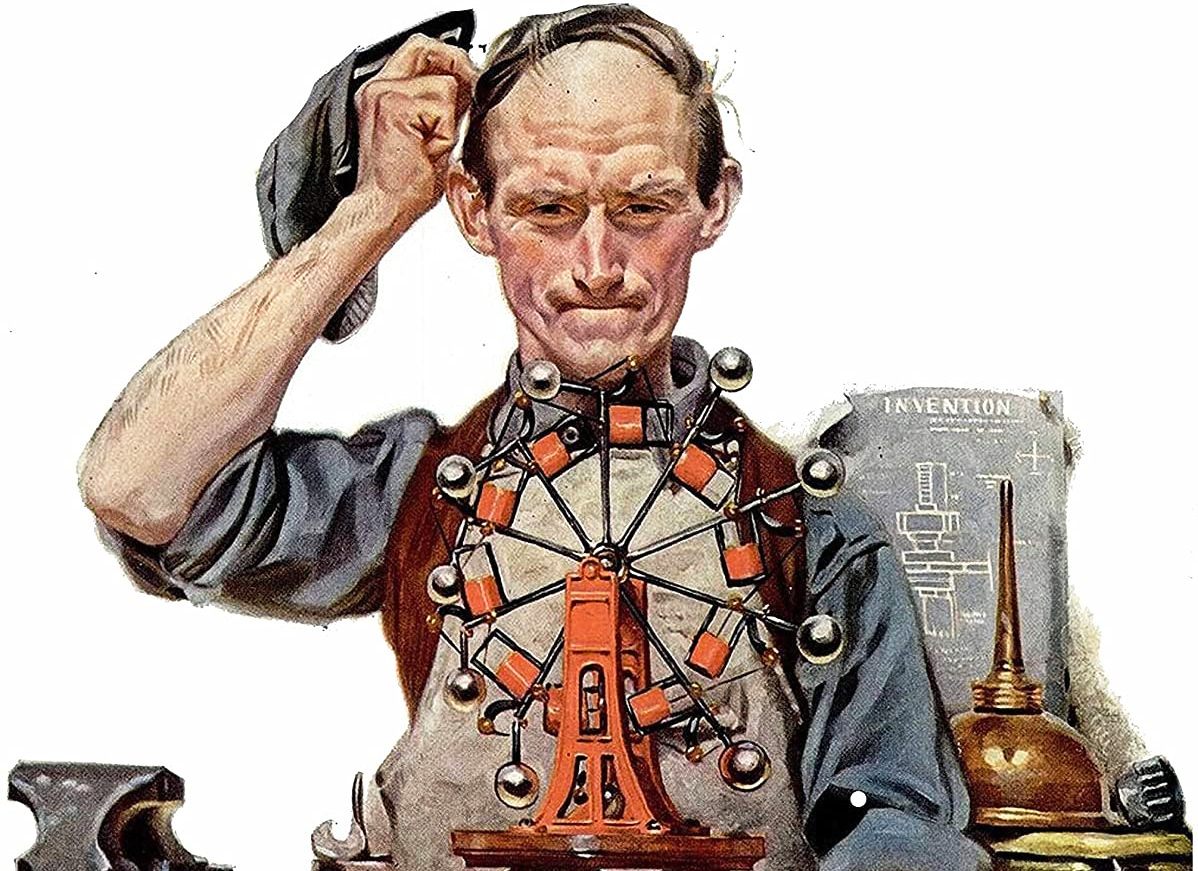

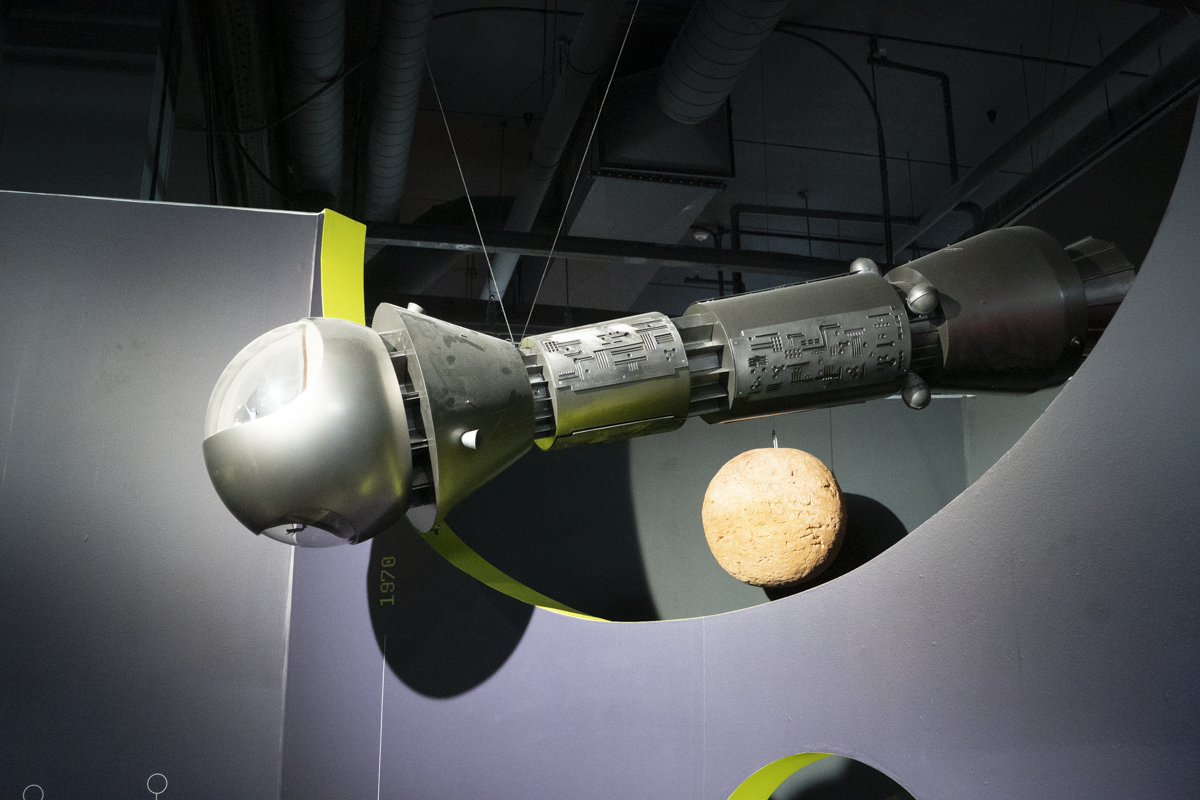

Модель так и не построенного гиганта ТБ-6. Он должен был поднимать в воздух 25 тонн полезной нагрузки

Проект последнего авиагиганта, ТБ-6, — самое грандиозное детище конструктора Андрея Туполева. Его так и не построили, но замысел был воистину амбициозный. Рядом с ТБ-6 малютками бы смотрелись не только самолёты-гиганты того времени, но и многие представители послевоенной эпохи, в том числе самые крупные из созданных самолётов марки Ту.

За разработку ТБ-6 принялись в 1932 году. Приводить в движение летающее чудо должны были десять моторов. Предполагаемый размах крыла достигал почти сотни метров — в два раза больше, чем у до сих пор несущего службу стратегического ракетоносца Ту-95. ТБ-6 мог бы перевозить на внешней подвеске уже не какой-нибудь лёгкий Т-26, а внушительные трёхбашенные танки Т-28 или сверхмощные гаубицы Б-4 калибром 203 миллиметра. 152- и 122-миллиметровые орудия он бы перебрасывал пачками.

В 1930-е годы как раз начали развиваться воздушно-десантные войска, и все были просто помешаны на аэромобильности. А летающие монстры вроде ТБ-6 могли вывести её на совершенно другой уровень.

Но 100-метровому гиганту не было суждено подняться в воздух. Правда, это успел сделать уменьшенный в четыре раза планёр. Туполев не решился строить столь крупную и дорогую машину, не проверив сперва надёжность конструкции на чём-нибудь поменьше. Планёр был лёгким, его мог буксировать простой биплан. Пилотировал его, к слову, лётчик-испытатель Николай Благин, который спровоцировал катастрофу с «Максимом Горьким». Причём произошла она той же весной 1935-го, когда подняли в воздух планёр ТБ-6. Но этот полёт доживавшего последние дни Благина прошёл успешно. И всё же ТБ-6 так и не построили в масштабе один к одному — по ряду очень серьёзных причин.

Дело в том, что все советские авиагиганты были медлительны и представляли собой отличные мишени. Истребители же становились всё быстрее, на них ставили всё более тяжёлое вооружение. Небесным левиафанам не помогли бы даже попытки отстреливаться — скорость и манёвренность позволяли противнику сконцентрировать усилия несколько самолётов на одном бомбардировщике и просто утопить его в море огня. Лучшим способом уцелеть была всё-таки скорость, и во второй половине 1930-х в Советском Союзе это начали понимать. Громкие катастрофы никого не пугали — в конце концов, дело происходило на заре авиации, и туда шли самые отчаянные люди. А вот неэффективность уже лишала предприятие всякого смысла.

В итоге ставка была сделана не на красоту и грандиозность, а на практичность.

Великую Отечественную войну Советский Союз встретил с ещё остававшимися на вооружении ТБ-3, но после того как они выбыли, их место заняли куда более быстрые, хоть и скромные по размерам машины. Величественные небесные гиганты так и остались в тридцатых годах — эпохе мечтаний и надежд.

Читайте также

Реальная техника дизельпанка

Игорь Край

26.08.2017

23226

Многобашенные танки, паровые подлодки, летающие авианосцы... Думаете, до такого только фантасты могли додуматься?

Читайте также

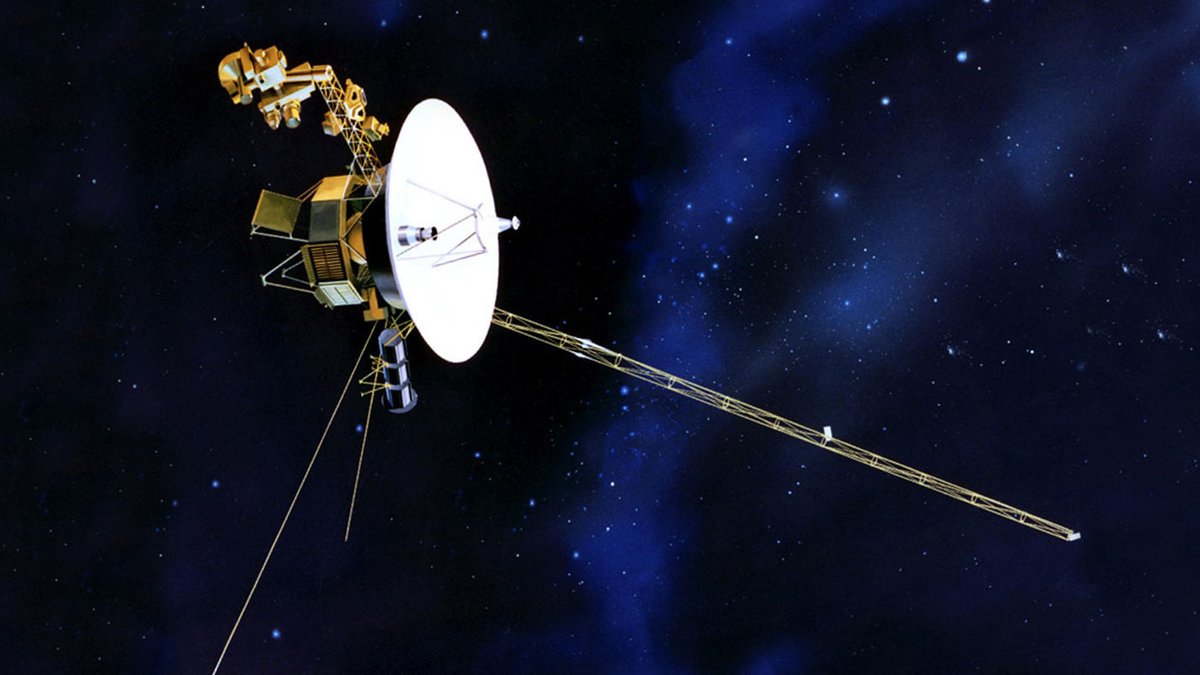

Как стать космонавтом? История отрядов покорителей звёзд

Антон Первушин

25.05.2024

11179

Живые лица космической гонки

Статьи

Наука замерзать: что мы знаем о снеге и снежинках

Космический новый год. Как сменяются года на других планетах

Как устроен год у других планет, звёзд и даже самой Вселенной.

Две эктоплазмы за этот столик! История и критика спиритизма

Тему этого материала нам продиктовали призраки

Красная палатка на белом снегу: катастрофа дирижабля «Италия» в Арктике

Операция по спасению среди льдов

Путь сквозь холод. Краткая история русских ледоколов

К Северному полюсу — напролом!

Просто шок! Самые странные опыты с электричеством

Оно живое!

Ха, наука: зачем нужен смех и правда ли он — лучшее лекарство

А вовсе не признак дурачины!

Что настрадал Предсказамус: малоизвестные прорицатели и пророки

К гадалке не ходи

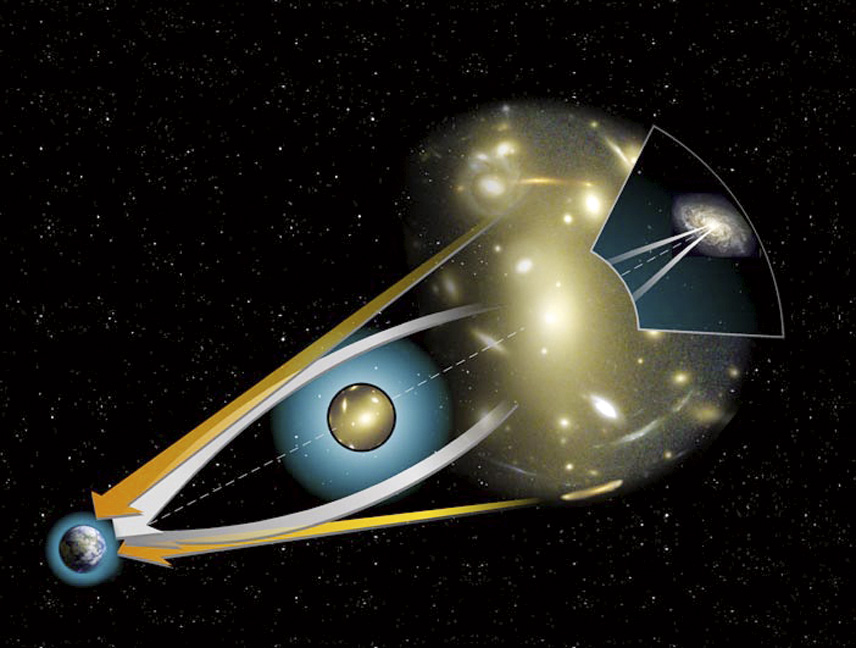

Слишком разумные братья: где искать внеземные сверхцивилизации?

И что о высокоразвитых пришельцах думали учёные и фантасты

Солнечно, временами дождь: как люди учились предсказывать погоду

Чтение этой статьи займёт 10 минут, по ощущениям — от 5 до 8

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты