Читаем книгу: Уолтер Йон Уильямс — Прошивка

2938

15 минут на чтение

В импринте Fanzon выходит новое издание знаменитого киберпанковского цикла Уолтера Йона Уильямса «Прошивка», причем романы «Прошивка» (ранее известный как «Оголенный нерв») и «Глас урагана» (ранее известен как «Зов смерча») печатаются в новых переводах, а рассказ «Система солипсизма» и вовсе публикуется на русском языке впервые. А еще отечественное издание предваряется новым авторским предисловием, приуроченным к тридцатипятилетию первого романа. Мы публикуем на сайте первую главу из нового перевода Кристины Янковской.

Полное издание киберпанковского цикла «Прошивка» под одной обложкой.

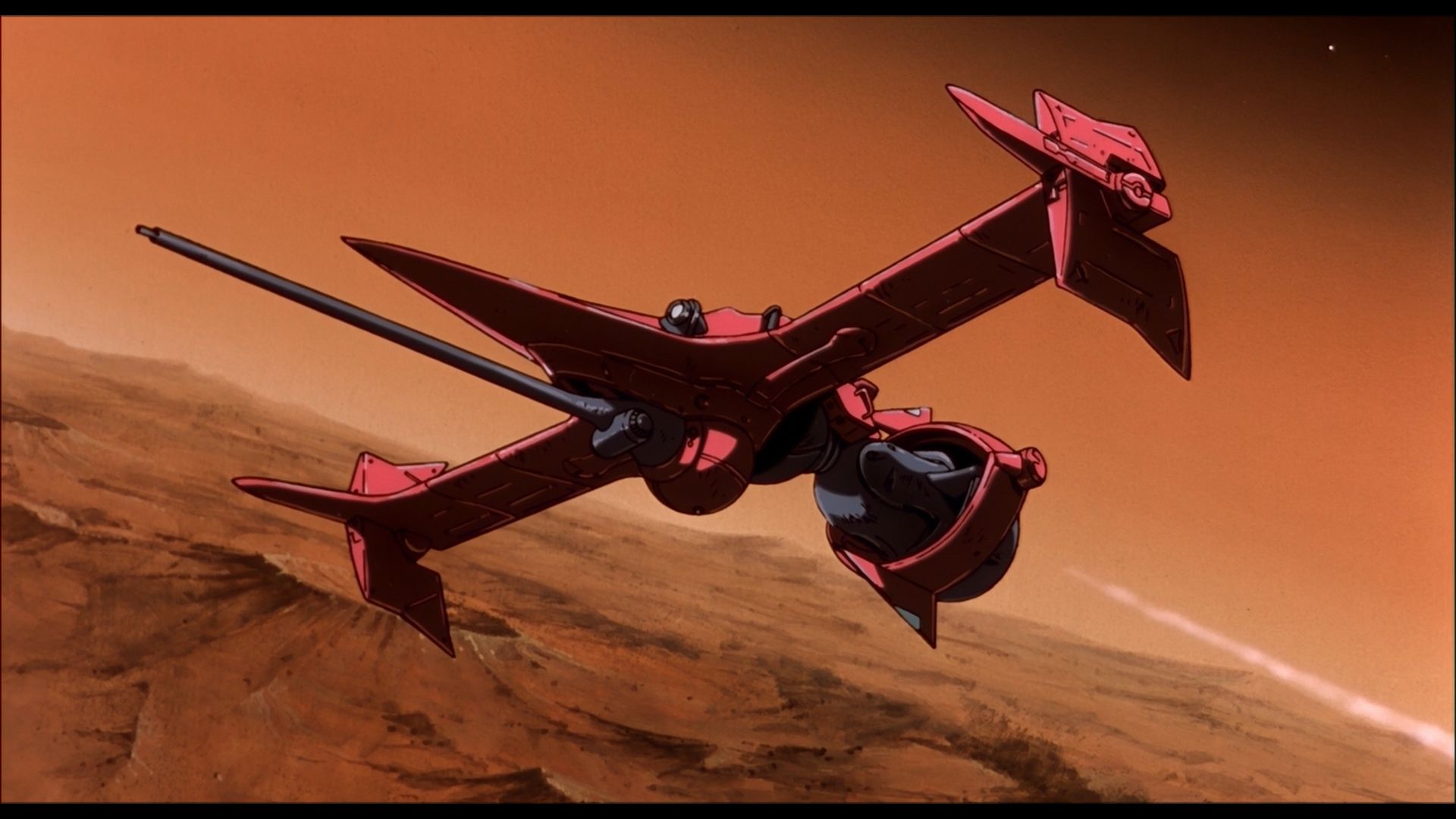

Будущее, в котором правительства Земли подчинены орбитальным мегакорпорациям, а у тех, кто остался на планете, нет иного выбора, кроме как позволить им разграбить все, что осталось. Но не все готовы с этим мириться. Если преступный мир и партизанское подполье смогут объединить усилия, появится шанс изменить баланс сил: в войне, которую на земле ведут боевики с прошивкой, в воздухе — дельтажокеи, а в инфосетях — гениальные хакеры.

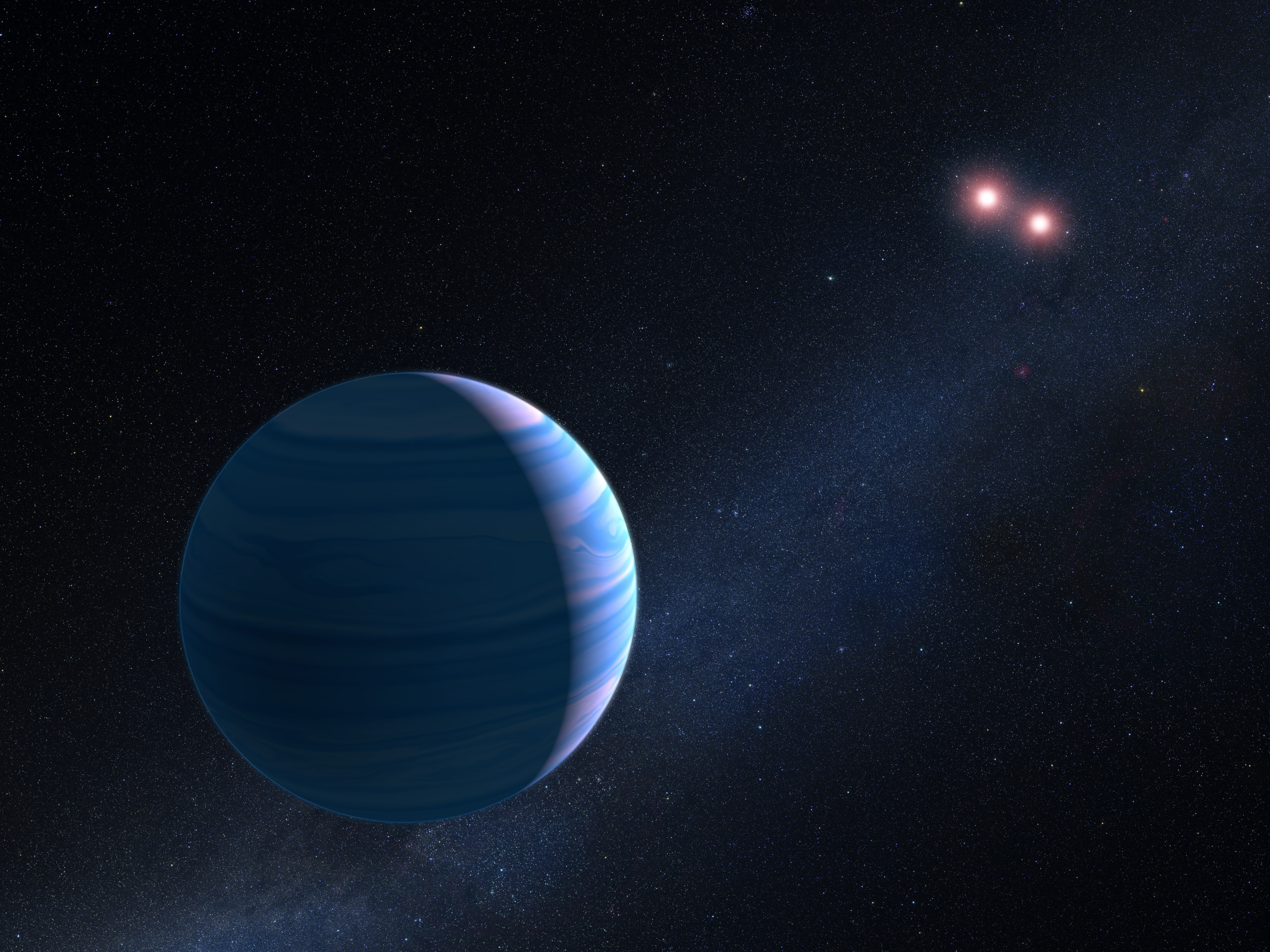

Спустя столетие орбиталы оставили Землю в покое, уйдя к звездам. Но политические войны и убийства между корпорациями, несмотря на новые технологии, никуда не делись.

Весь цикл публикуется в переводе К. Янковской. 18+, содержит нецензурную брань.

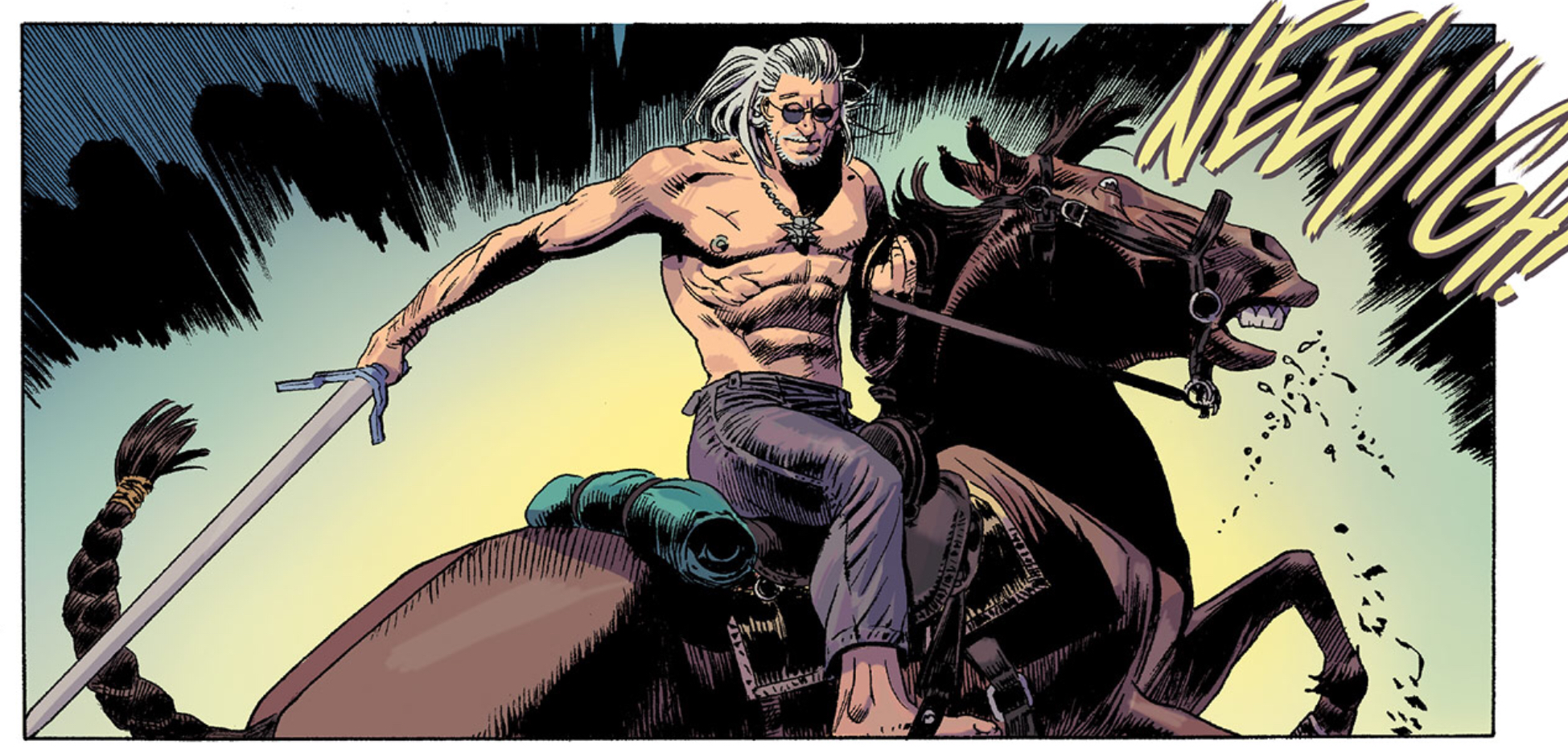

К полуночи он понимает, что неудовлетворенность не даст ему уснуть. Панцербой мчится на север от Санта-Фе, через Сангре-де-Кристо, по большой дороге, ведущей через Тручас, направляясь в Колорадо, мечтая как можно ближе оказаться к небу. Он ведет машину, не пользуясь ни ногами, ни руками, его разум живет в прохладном нейронном интерфейсе, существующем где-то между быстрыми образами, которые проносятся перед лобовым стеклом, и электрическим осознанием, воплотившемся в металлическом теле и жидкокристаллическом сердце «Мазерати». Он посылает машину вперед и вверх, и искусственные глаза из пластика и стали, не мигая, смотрят на дорогу, на проложенные весенними водами извилистые грязные колеи, на высокие заросли сосен и осин, на высокогорные луга, испещренные черными застывшими силуэтами коров, очерченные в стремительном, почти жидком свете фар. Ярко освещенные фигуры рельефно выделяются на фоне их же темных теней, и Ковбой почти что видит себя в монохромном мире, чувствует себя черно-белой целлулоидной картинкой, спроецированной перед ветровым стеклом, мерцающей со скоростью его движения. Это напоминает полет.

Когда-то он представлял, что, получив новые глаза фирмы «Кикуйю», он попросит установить функцию монохрома — так его забавляла идея щелкнуть в голове ментальным переключателем и погрузиться в действие какой-нибудь черно-белой фантазии, старой кинокартины с участием Гэри Купера или Джона Уэйна, но на переключение в монохром не было большого спроса, и эта функция была снята с производства. Еще он хотел сделать себе радужки из хромированной стали, но его менеджер, Плут, отговорил от этой идеи, сказав, что для человека, который занимается тем, чем занимаются они, это будет слишком явная примета. Ковбой неохотно согласился — как было всегда, когда Плут в очередной раз ограничивал его фантазию. Вместо этого он сделал зрачки цвета грозовой тучи.

Но здесь, в этих горах, названных во имя христовой крови, существуют фантазии, гораздо более древние, чем любые из запечатленных на целлулоиде. Они, подобно смонтированным картинкам, проходят перед его глазами из стали и пластика: старая побеленная церковь — дверные косяки выкрашены в небесно-синий цвет, контрастирующий с алыми и желтыми оттенками, из которых на закругленной вершине арки проступает всевидящее око, в треугольнике; какой-то массивный белый замок в марокканском стиле — с полуразрушенными минаретами в коричневых потеках, покрытыми подступающей ржавчиной железными решетками в стиле рококо — игрушка для давно сгинувшего араба. Внезапно из-за поворота появляются два похожих на сверхъестественное предупреждение бледных призрака: это бредут одетые во все белое, начиная от повязки, охватывающей лоб и длинные, заплетенные в косы волосы, и заканчивая поблескивающими серебряными пуговицами мокасинами из белой замши, паломники — индейцы. Их влечет вперед спокойная дорога в лунном свете, их неведомое покаяние, вперед к святилищу в Чимайо, где они поблагодарят вырезанного из дерева святого или попросят Пресвятую Деву об одолжении. Видения, похожие на аванпосты другого времени, сохранившиеся здесь, на высоком краю Земли, мерцают в нежданном блеске глаз Ковбоя.

Ковбой выжимает из машины максимум, стрелки на приборной доске зашкаливают. Ночные полеты — это то, что удавалось ему лучше всего. Вой двигателя отдается эхом от деревьев и холмов. В открытые окна врываются порывы ветра, принося с собой запах сосны. Ковбой представляет, как целлулоидная пленка все быстрее несется через проектор — изображения расплываются. Нейроны посылают сообщения на кристалл в голове, передавая волю панцербоя дросселю, шестеренкам, вращающимся колесам. «Мазерати», набирая скорость на поворотах, уже движется под уклон, через горные хребты, и наконец проносится по броду Пеньяско, поднимая стену измороси, в которой на короткое мгновение отражается радуга фар, становясь галлюцинаторным мерцанием на краю поля зрения, предзнаменованием цвета в этом монохромном мире.

На рассвете «Мазерати» размытым бронзовым пятном пересекает границу Колорадо, въезжая ранним утром в округ Кастер. Горы становятся коричневыми и зелеными, оживленными соснами и горным ветром, монохромная фантазия исчезла. Ковбоя здесь ждут друзья. Он сворачивает на частную грунтовую дорогу, зная, что электроника уже почуяла его приближение.

Дорога, извиваясь, ползет наверх и оканчивается на высокогорном, выровненном лугу, пересеченном альфой частной взлетно-посадочной полосы. Там, откуда когда-то взмывали по своим оккультным полуночным делам черные дельты, теперь растут в трещинах мостовой травы и цветы. Среди ярко-зеленых осин, там, где один жокей на своей раненой дельте промахнулся мимо полосы и забрызгал кишками и грузом полмили горного склона, все еще видна прогалина — уже снова зеленая, поросшая молодыми деревцами. Аэродром уже чуть размывается по краям, становясь похожим на забытый сон. Но Ковбой не хочет, чтобы он канул в небытие. Существуют воспоминания более реальные, чем нынешняя действительность, и он ежедневно лелеет их, как отделку дорогого автомобиля, не давая им ускользнуть из памяти.

Одиннадцать поколений предков Ковбоя обрабатывали землю на юго-востоке Нью-Мексико, ползая муравьями по безликой красной равнине, столь же отличной от мира Сангре-де-Кристо, как Украина от Перу. Время от времени очередной мужчина из семьи Ковбоя брал винтовку на плечо и отправлялся сражаться за Соединенные Штаты, но чаще всего предки спускали пар, воюя с Техасом. Техасцы постоянно испытывали нехватку воды, потребляя больше, чем могли когда-либо восполнить, а потому все время пытались закончить строительство огромных перекачивающих щелочную воду Нью-Мексико насосов всего в нескольких дюймах от своей границы, надеясь украсть то, что другие так тщательно сохраняли. Предки Ковбоя сражались, защищая эти жалкие капли воды, пока не выдохся последний насос, а пыльная красная земля не поднялась на ветру и не превратила мир в ураган из песка.

Отец сломался, не выдержав такой жизни, и Ковбой помнит годы, проведенные в самом сердце пыльной бури, на ранчо у дяди — в сером домике из выбеленных досок на краю пустыни: техасцы создали мир, где стоило подуть ветру и красная земля сочилась под дверь, где солнце порою казалось красноватой теплой дымкой, скрытой за струящимся песком. Заниматься сельским хозяйством было невозможно, и семья занялась скотоводством — и это было лишь ненамного менее рискованно. Ближайший город славился своими церквями, и Ковбой вырос в одной из них, наблюдая, как прихожане с каждой неделей становятся все мрачнее, как сереет их кожа, а в глазах появляется все больше отчаяния, когда они взывают к Господу, моля простить им грех, за который они так страдают. Когда-то бывшие врагами техасцы теперь брели мимо, направляясь куда-то вдаль и влача свою жалкую жизнь в картонных коробках, в старых, стоящих на кирпичах автомобилях, краска с которых давным-давно сошла, соскобленная песком. Каменная Война началась и закончилась, и жить стало еще сложнее. Гимны продолжали исполняться, спиртное и открытки — продаваться, а в здании суда все так же вывешивались объявления о проведении фермерских ярмарок.

Плут — старик, переехавший в Колорадо, возвращался домой на блестящем автомобиле и не ходил в церковь. Он жевал табак, потому что это не мешало ему, когда он в свободное время играл на мандолине левой рукой, импровизируя в джаг-бэнде. Серые люди из церкви не любили говорить о том, как он заработал свои деньги. И однажды Плут увидел Ковбоя, участвующего в родео.

Плут посетил ранчо дяди Ковбоя и договорился, что на время возьмет Ковбоя к себе. И даже заплатил за это время. Он дал Ковбою немного попрактиковаться на летном тренажере, а затем позвонил знакомому посреднику.

Когда Ковбой начал летать, ему было шестнадцать. В своих потрескавшихся старых кожаных ботинках он вытянулся на три дюйма выше шести футов — а вскоре и вовсе взлетел на много миль выше, став атмосферным жокеем, чьи инверсионные следы протянулись от одного побережья до другого, и который доставлял почту, какой бы она ни была. Орбиталы и таможенники на Среднем Западе стали для него просто еще одним типом техасцев — теми, кто хочет изнасиловать то, что поддерживает жизнь и взамен не оставляя ничего кроме пустыни. Когда противовоздушная оборона по ту сторону границы стала слишком уж мощна, жокеи пересели на панцеры — и почта продолжила приходить в срок. Пусть новая система и была несовершенна, но, если бы все зависело от одного лишь Ковбоя, он никогда бы не покинул небеса.

Сейчас Ковбою двадцать пять, и он уже немного староват для этой работы: скоро наступит момент, когда вшитые в программный код нервные рефлексы начнут ослабевать. Он презирает использование гарнитур; в его черепе имеется пять разъемов — сокетов для подключения периферийных устройств непосредственно к мозгу, а это экономит миллисекунды. Большинство, прикрывая разъемы и боясь, что их назовут дыркоголовыми или и того хуже, носят длинные волосы, но Ковбой и это презирает: светлые волосы подстрижены ежиком, а черные керамические глазницы украшены серебряной проволокой и бирюзовой крошкой. Здесь, на Западе, где люди понимают, что это значит, к нему относятся почти что с благоговением.

Его нервы напряжены до предела, а глаза фирмы «Кикуйю Оптикс ИГ» оснащены всеми доступными опциями. У него дом в Санта-Фе и ранчо в Монтане, которым управляет его дядя. Он владеет семейной собственностью в Нью-Мексико и платит с этого налоги, как добропорядочный гражданин. У него есть «Мазерати» и личный самолет — «бизнес-джет», а заодно неплохой счет в интерфейс-банке и тайники с золотом.

А еще у него есть этот маленький луг в горах Колорадо; еще один тайник, на этот раз для воспоминаний, которые никогда никуда не пропадут. И есть приведшее его сюда недовольство — бесформенное, но неуклонно растущее.

Он паркуется у большого замаскированного бетонного ангара и разворачивает «Мазерати» — двигатель покорно замолкает. В тишине слышны звуки стальной гитары откуда-то из ангара и легкий шелест трав — первый признак бесцельных дневных ветерков. Он подходит к ангару, вынимает штекер из замка, втыкает его себе в голову и вводит код.

За тяжелой металлической дверью располагается сверкающий хромом и ярким флуоресцентным пластиком музыкальный аппарат «Вурлитцер», наполняющий огромное пространство собора какой-то старой песней Вуди Гатри. Над ними возвышаются матово-черные очертания трех дельт, чьи округлые формы смутно различимы в тусклом свете, но даже так они создают впечатление огромной мощи и ужасающей скорости. Сейчас, когда наземники пересели на панцеры, дельты считаются устаревшими, и Ковбой купил их почти что за стоимость их двигателей.

Уоррен, возясь с топливным насосом, стоит в круге света у рабочего стола. На морщинистом лице мерцают синие отблески с экранов, на которых светится изображение Ковбоя — у Уоррена везде камеры: и он заботится о них столь же методично и усердно, как и о всегда готовых к полету дельтах.

В дни Каменной Войны Уоррен был командиром экипажа в Ванденберге. Он выполнял свой долг, зная, что за свое усердие он будет вознагражден несколькими мгновениями тянущего ощущения от избыточного давления проходящей через атмосферу никель-железной ракеты, за которым последует уничтожение… Но все же он поступил так, как его учили: собрал бойцов, готовых сражаться за Землю против орбиталов, веря в их победу, надеясь, что, когда враг будет гореть, кто-нибудь выкрикнет: «Это вам за Уоррена!» Но все пошло не по плану. Высматривая в ночном небе метеор, на котором будет гореть его имя, он действительно увидел сверкающие дуги от падений — но небо освещали не несущиеся к земле камни. На землю обрушились людские тела — тела молодых парней, его бойцов, в шейных платках из лазурного шелка, смешанные с обломками протяжно визжащих электронных систем. И он видел кровь, растекающуюся по лобовым стеклам, разорванные баки с окислителем, извергающие белые кристаллические струи в почти что безвоздушное пространство. И с ними рушилась последняя надежда Земли, разлетевшаяся вдребезги в войне с рыцарями, спустившимися с орбиты.

Несколько часов он ждал в Ванденберге, надеясь, что кто-то вернется. Этого не случилось. Следующее, что Уоррен запомнил, это то, что Земля сдалась. Орбитальные станции оккупировали Ванденберг, так же как Орландо, Хьюстон и Кубу, а Уоррен выжил, потому Ванденберг оказался слишком важен, чтобы его уничтожать.

После этого пошли разговоры о Сопротивлении, и Уоррен даже внес в эту болтовню свою лепту. А если предположить, что истории о сбитом шаттле, перевозившем предназначавшийся для удара по Мохаве груз для руководителей из «Туполева», были правдой — не только в болтовню. Все, что было с Уорреном с этого момента и до того, как он, по работе на посредника, появился в Колорадо и встретил Ковбоя — скрыто за пеленой мрака. Как, впрочем, и то дельце, что он обстряпал с Ковбоем.

— Привет, Ка-бой, — не оборачиваясь, говорит Уоррен. Это звучит как «Кааабой».

— Привет. — Ковбой открывает «Вурлитцер» — замок на передней панели сломался множество десятилетий назад — и забирает несколько четвертаков. Запустив на автомате колючий свинг в стиле олдкантри, он идет через темный ангар.

— Топливный турбонасос низкого давления, — говорит Уоррен. В разобранном виде насос похож на набор пластиковых моделей галапагосской черепахи. — При тестировании вспыхивает красная лампочка. Видишь, там трется лезвие и поэтому блестит металл? Похоже, мне придется выточить новую деталь.

— Нужна помощь?

— Обойдусь.

В ярком свете горящей наверху лампы лицо Уоррена выглядит еще более грубым, чем обычно. Глаза и лоб скрыты под кепкой, и крючковатый нос кажется больше, чем обычно. Он возбужден и напряжен, и пусть кожа у него кое-где и обвисла, это не имеет значения. За его спиной на матово-черном носу дельты мягко мерцают цветные огни «Вурлитцера». Он считается фактическим хозяином аэродрома: Ковбой предпочитает оставаться в тени.

Уоррен еще некоторое время возится с деталью, затем снимает мерки, подходит к токарному станку и надевает защитные очки. Ковбой замирает рядом, готовясь помочь при необходимости. Для военных реактивных двигателей найти запчасти довольно трудно, а к имеющимся часто возникает слишком много вопросов.

Токарный станок визжит. Искры крошечными метеорами рассыпаются по бетонному полу.

— Я выезжаю в среду, — говорит Ковбой. — Через пять дней.

— Я могу приехать в понедельник и начать проверять панцер. Это не поздно?

— Не для этого дельца. — В голосе Ковбоя слышится обида.

— Опять Айова?

— Да, будь она проклята. — В душе Ковбоя вспыхивает гнев. — Аркадий и те, кто с ним… продолжают твердить, что надо все проанализировать. Говорят, что у каперов мало денег, и нам нужно просто подождать и не дать им захватить груз.

— И что?

— То, что это не так. Нельзя победить, когда ты играешь по чужим правилам. Нам просто надо почаще бывать в Миссури, каждую ночь, если понадобится. Заставлять их тратить топливо и боеприпасы. Не давать им покоя, в конце концов! — Он фыркает. Мало денег! Посмотрим, что станет с их деньгами, если они потеряют десяток самолетов.

Уоррен отрывает взгляд от токарного станка.

— Ты отправляешься в среду ночью к Аркадию?

Ковбой кивает.

— Мне не нравится этот человек. Он меня просто поражает. — Уоррен заученно возвращается к токарному станку. Выбивающиеся из-под кепки седые волосы вспыхивают в свете искр.

Ковбой ждет, зная, что Уоррен вновь заговорит, когда сам сочтет это нужным. Уоррен выключает токарный станок и сдвигает гоглы наверх, на кепку.

— Он пришел буквально ниоткуда. И сейчас он самый крупный посредник в Скалистых горах. У него есть источники снабжения, которых нет у других. Он носит тряпки криомакс из Свободной зоны Флориды.

— И что? У него есть своя организация. И мне тоже не нравится его одежда.

Уоррен разглядывает свое творение на свет. Прищуривается:

— Предполагается, что он дает взятки. Перехваты, коррумпированные орбиталы… Все как обычно. Но не в таком же количестве? Нельзя получить столько товара без ведома орбиталов.

«Я езжу ради скорости, а не ради груза!» — протестующе забормотал внутренний голос Ковбоя.

Он говорил это себе достаточно часто. Для того чтобы быть этичным, нужно чувствовать себя безупречно. По большей части он даже не знал, что за груз везет.

— Не желаю думать об этом. — говорит он.

— Значит, не думай. — Уоррен отворачивается и возвращается к насосу. Надевает гарнитуру и начинает тестировать аппаратуру.

Ковбой на мгновение вспоминает об Аркадии, тучном мужчине, который ныне управляет большинством перевозок через границу. Мужчине, который существует в странном водовороте помощников, телохранителей, подсобников, техников, невесть зачем нужных прихлебателей, подражающих его манере одеваться и жить. А еще вокруг него всегда есть женщины, которые, впрочем, не являются частью бизнеса. И то, в каком мире существует Аркадий, полностью соответствует и его характеру: запутанному, наполненному жестокими предрассудками и ненавистью, состоящему из внезапных вспышек гнева, легко сочетаемых с внезапной сентиментальностью — и подозрительностью. Подозрительностью в той странной, бесцеремонной русской манере, где паранойя — не просто набор разумных мер предосторожности, а образ жизни, религия.

Ковбою не нравится Аркадий, но панцербой не спешит высказывать свои чувства. Аркадий считает себя манипулятором, полагает, что он знает то, что недоступно остальным, но он живет вне того, что действительно имеет значение; вне жизни настоящего панцербоя: измененного создания с турбинными легкими и сердцем, замененным на турбонасос высокого давления, существа, в череп которого имплантирован кристалл, чьи глаза подобны лазеру, чьи пальцы способны направлять ракеты и в венах которого пульсирует спирт… Аркадий думает, что он всем заправляет, но на самом деле он всего лишь инструмент, благодаря которому панцербои пересекают границу и становятся легендами. И если Аркадий этого не понимает, то мало ли что он о себе думает?

Уоррен заново собирает насос, собираясь прогнать его на тестах, так что ближайшее время он будет занят. Ковбой отступает в темноту ангара. Дельты, полностью готовые ко взлету, нависают над ним, не хватает лишь пилота, который способен их оживить. Руки Ковбоя тянутся вверх, чтобы коснуться гладкого днища, эпоксидной «утки», направленного вниз обтекателя радара. Ковбой словно гладит этого матово-черного зверя, слишком опасного, чтобы стать домашним питомцем. И для того чтобы вырваться на свободу, ему нужен лишь пилот и цель.

Он передвигает лестницу от панели доступа к двигателю — к кабине пилота, и забирается в кресло, много лет назад сливавшееся с его телом. Душу греют знакомые запахи металла и резины. Он закрывает глаза и вспоминает пронизанную яркими вспышками ночь, внезапный проблеск извергающегося топлива, безумную погоню, когда он, несясь на сверхзвуковой скорости, мчался и петлял среди холмов и долин Озарка, как легавые сидели у него на хвосте, когда он так рвался домой…

Его первая дельта называлась «Полуночное солнце», но разобравшись, что же происходит на самом деле, Ковбой сменил название корабля. Он, как и другие дельтажокеи, появился не потому, что так «порешал рынок», а потому, что они были воплощением настоящего мифа. Они доставляли почту через высокий купол ночи — пусть угнетатели и стремились этому воспрепятствовать. Они поддерживали пылающий в темноте свет, становясь надеждой цвета форсажного пламени. Они были последними свободными американцами, вышедшими на большую дорогу.

И эти знания стали его жизнью. Он принял это полупрезрительное, снисходительное прозвище, которое дали ему остальные, он жил этим, он стал Ковбоем, воздушным жокеем. И перестал откликаться на другое имя. Стал лучшим. Поднялся в сферы, недоступные более никому. И свою следующую дельту он назвал «Пони Экспресс». И доставлял почту на нем столько, сколько это было возможно. А потом времена изменились. И с ними — способы доставки. Он стал каким-то мальчишкой, а не жокеем. Глаза, раньше напряженно вглядывались в ночную тьму, высматривая инфракрасную сигнатуру легавых, патрулирующих в боевых машинах над прерией, теперь разглядывают крошечную бронированную кабину, и все, что он видит, — пульты управления. Он по-прежнему лучший, по-прежнему доставляет почту. Он ерзает на своем сиденье. Кантри-свинг затихает, и в глухой тишине Ковбой слышит лишь жужжание токарного станка Уоррена. И чувствует беспокойство, которому нет названия…

Статьи

Книги Дэна Симмонса: леденящий ужас и космические боги

Братья Гримм: какая жизнь, такие сказки. Мифы и правда о мрачных сказочниках

И немного о сестре Гримм.

Читаем книгу: Татьяна Богатырёва — «Хранители времени»

Отрывок, в котором для главного героя начинается обычный рабочий день очень необычной взрослой жизни

Любовь и тёмная магия: новинки в жанре фэнтези

Четыре истории о магии, силе и свободе.

Читаем книгу: Вадим Панов — (Бес)человечность

Отрывок, в котором герои узнают тревожащую весть.

Холодные миры: 6 мрачных историй для последних зимних вечеров

Тёмное фэнтези для тёмного февраля.

Читаем книгу: Мария Понизовская — «Маскарад Мормо»

Отрывок, в котором главная героиня выбирает себе новое имя, а затем пытается выдержать неприятный семейный ужин

Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2026-го

Фантастические книги февраля: от сборника Ника Перумова до уютного фэнтези Илоны Эндрюс

От шаманов до духов тайги: 6 книг в жанре этнофэнтези

Оживающие легенды коренных народов России

О невероятном в СССР и о шахматах. Беседа с писателем Алексеем Конаковым

О паранормальном в СССР, о науке и лженауке, утопии и антиутопии.

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты