Дмитрий Вишневский «Когда развеется дым» (первая часть)

2518

23 минуты на чтение

Иллюстрация: Василий Фёдорович Тимм «Декабристы на Сенатской площади»

Восстание декабристов повергает страну в кровавый ад. Вот уже шесть лет длится война. Но мнится, что близок ее конец — войска Барклая-де-Толли зажали под Самарой, и скоро революционеров ждет победа. Между тем один из ротмистров мятежных войск размещает своих людей в бывшем семейном имении, чтобы перекрыть Барклаю пути снабжения...

«Человек свободен быть любым. Уподобится ли Господу Богу или же живущим в грязи животным — на то только его воля.»

Пико делла Мирандола

1.

За могилой не ухаживали. На подступах поросла трава, оградка выцвела и заржавела, надгробный камень потемнел и почти не читался. Одетый в гусарский доломан мужчина наклонился и стер с надгробия пыль.2.

Пантелеевка за минувшие пятнадцать лет нисколько не изменилась и — одновременно с этим — переменилась полностью.— А, Славка, а я как раз хотел за тобой послать. — хмыкнул Александр Канкрин, перезаряжая мушкет.

— Мы с господами офицерами тут посоветовались...

— Какого черта здесь происходит?

Рядом с Сашкой расположилось десятка полтора гусар. Еще трое — с обнаженными саблями — стояли у стены, выстраивая пленных цепочкой.

— Не припоминаю, чтобы приказывал кого-либо расстреливать. — бросил Канкрин-старший.

— Зачем приказывать? Мы и сами с усами! — усмехнулся Сашка. — Ты погляди на знаки отличия. Это ж артиллеристы. Те самые, что ударили по нам картечью. Попали один единственный раз, однако ж я разом не досчитался восьми человек. Петренко, Соболев, Трофимчук, Ефимов...

— Прекратить. Немедленно.

Канкрин отметил то, до чего же блекло прозвучал его голос. Голос не ротмистра, что требовал немедленного исполнения приказа, а скорее уж засевшего за счетные книги купца. Дескать, прекратите этот шум-гам и дайте мне сосредоточиться.

«Посмотри на трупы, ну же».

Под стеной дома, в котором он провел детство, сплелись в посмертный клубок окровавленные тела. Сколько там было? Десять, полтора десятка, больше? Некоторые — совсем мальчишки. Безусые и безбородые, позавчера оторванные от мамкиных сисек. Канкрин заглянул в погасшие глаза одного из расстрелянных, однако ж не увидел в них ничего.

Лишь одну пустоту.

— ...Конев, Стебелев, Волков... Волкова Колю помнишь? Это мы с ним, между прочим, вытянули тебя полумертвого на берег Камы!

Ни злости, ни досады, ни обиды. Одна лишь пустота.

— Помню.

В памяти Канкрина всплыли образы мертвых сослуживцев. Словно бестелесые призраки они шли сквозь него и просто растворялись. Сердце Канкрина не сжалось, не замерло и даже не ойкнуло. В полном механическом безразличии оно отстукивало обычный ритм.

— Помню. — повторил Канкин. — Но расстреливать пленных не дам.

— Это война, Слава. Тут убивают. Эти молокососы знали, на что идут.

— Ты знаешь: я дал Вревскому слово офицера. Пообещал, что сдавшихся не тронут.

— Знаю. Но обещал ты, а не я, верно? Ты не бойся, Слава. Грех убийства я беру на себя. Потом отмолю.

Ты знаешь, насколько сговорчивы попы, когда к их горлу штык приставишь...

— Я сказал: прекратить. — Без особого нажима произнес Канкрин-старший. — Нарушишь приказ — пойдешь под трибунал.

— Меня — под трибунал? Твоего брата? — Удивился Сашка. — Не слишком ли ты много на себя берешь, а? Сам людей стрелял — тогда, в Екатеринодаре! Или, может, забыл?

Канкрин помнил — как тут забудешь? В Екатеринодаре пролилась кровь гражданских, и столько, что ею затопило узкие улочки восьмитысячного городка.

— Пойдешь под трибунал. — отрезал Канкрин. — На этом все.

— ...оставаться на позициях и не дозволять противнику снабжать Самару продовольствием... — читал вслух Сашка. — ...крепко стоять супротив неприятельских контратак...

Собравшиеся вокруг стола офицеры зашумели.

— ...и отступать лишь в наикрайнейшем случае...

— Все так, господа. — кивнул корнет. — Если вы дозволите, помимо приказов я привез с собой подарок.

— Какой к черту подарок? — Сашка швырнул конверт на стол. — Почему нам не прикажут выдвинуться под Самару?

— Не могу знать. Известно лишь то, что генерал Витгенштейн велел передать вам, Владислав Тимофеевич, оный коньяк. Вот, извольте.

С этими словами молодой корнет поставил на стол бутылку с многообещающей надписью «Courvoisier» на этикетке.

— Наполеоновский, трофейный. Генерал Витгенштейн наказал выпить за викторию Сената.

— А шлюх генерал Витгенштейн не прислал? — фыркнул Сашка. — Чтобы мы, значится, во имя виктории...

— Помолчи, Саш. — произнес молчавший до того Канкрин. — Как вы видите, корнет, мой брат очень раздосадован тем, что наш эскадрон не будет участвовать в битве с Барклаем-де-Толли.

— Раздосадован? Да я, сучье вымя, разъярен!

— Прошу прощения, господа, — развел руками корнет, — я лишь передаю приказы.

— Приказы! К черту приказы! — ударив кулаком по столу, рыкнул Сашка. — Скажи лучше, когда нас вернут на фронт?!

— Эммм...

— Выкладывай!

— Не могу поделиться ничем, кроме слухов, господа. — смутился корнет. — Адьютанты говорят, что высшее командование раздосадовано действиями вашей роты в Екатеринодаре.

— Черт возьми, этой истории сто лет в обед!

— ...и все же вашему брату, поручик, не могут простить расправу над мирными жителями...

— Мой брат выполнял приказ, черт вас дери! Лично генерала Витгенштейна! Или вы думаете, кто-то из нас гражданских ради удовольствия стрелял?

— В штабе говорят... — начал было корнет.

— Да пошли эти штабские!

— Хватит. — поднявшись из-за стола, произнес Канкртин. — Вас, корнет, я услышал. Можете отдыхать. А вы, господа офицеры, возвращайтесь к делам.

— Прошу прощения, ваше благородие, если расстроил... — произнес корнет. — Чтоб вы знали, я вас убийцей и палачом никогда не считал. В битве под Ставрополью ваш эскадрон прорвал окружение и спас полк моего брата. Вся моя семью благодарна вам...

Канкрин лишь махнул рукой. Его потянуло на улицу, в сумерки октябрьского вечера. Голова гудела, будто улей пчел. Война закончится, но ее конца Канкрин не увидит. Восемь лет кровопролития закончатся...

«...ничем».

Канкрин прошел все крупные сражения — от победы Сената под Новгородом до недавнего разгрома под Ставрополью. Он бился под Новгородом, под Москвой, на Каме. Он видел первую значительную победу Сената и первый же разгром. Он трижды был ранен — в том числе и почти что смертельно. Он лишился друзей — почти всех, а врагов нажил — не сосчитать. После безрассудной контратаки, в результате которой отрезанный от собственных войск генерал Витгенштейн избежал позорного плена, ротмистр Канкрин стал героем, а после бойни в Екатеринодаре, где три дня безостановочно лилась кровь гражданских, превратился в изгоя.

Канкрин видел все.

Но вот победы он не увидит.

«Сделает ли победа осмысленным те восемь лет, что я отдал войне? Сотрет она из моего прошлого полтора десятка ранений, убитых товарищей, Екатеринодар? Вернет ли она мне способность писать?».

Тропинка, по которой он брел, повела вниз — к поросшему камышом побережью. Было темно, накрапывал дождь. Тропа сделала круг и уперлась в изгородь. Из тьмы выплыла изба. Самая обыкновенная, с покосившейся крышей и сидящим на завалинке стариком, — тысячи таких видел Канкрин по всей России.

Старик, правда, морщил мешковатое лицо как-то очень уж знакомо...

Взгляд Канкрина упал на разрисованные подсолнухами ставни. И тогда внутри него что-то... нет, не дрогнуло. Внутри него будто бы отделился и рухнул в пропасть огромный кусок бездвижной скалы. Пустота проглотила мертвое воспоминание, — вот и все, что случилось.

Канкрин знал: он сам нарисовал эти подсолнухи. Где-то в его прошлом было какое-то важное событие, связанное с этими подсолнухами. Канкрин пытался обратиться к своему прошлому, но получалось у него уцепиться только за последние восемь лет. Все, что было раньше, имело лишь самые призрачные силуэты.

— Ваше блгррродие! — гаркнула тьма.

И тут же исторгла двоих патрульных.

— Вольно, господа. — вздохнул Канкрин. — Вольно.

«Что я тут вообще забыл?» — подумал Канкрин, когда патрульные ушли. — «Надо Сашку в ночную разведку отправить. Иначе напьется, я же знаю его. Пусть уж лучше в седле Витгенштейна проклинает, чем за бутылкой».

— Полторы сотни конных.

Канкрин нехотя слез с теплой печи.

— Где?

— Там, на севере. Наверное, последние подкрепления для Барклая-де-Толли. Поймали их, когда они переходили брод. Посекли тех, кто выбрался на берег, и рванули назад. Будут атаковать, Славка! Зуб даю!

Так и вышло. Под раннее утро, когда небо сделалось чуть менее черным, в подлесках замельтешило.

— Подпустите их поближе, — приказал Канкрин пушкарям, — пусть разгонятся, раззадорятся, а потом бейте картечью.

Рядом плясал в седле Сашка.

— Ну же! Самое время! Самое время вдарить!

Младший брат Канкрина воплощал в себе все самые расхожие представления о том, каким гусару полагается быть. Беспокойным, бесстрашным и самую малость безумным. Его внешность была своего рода иллюстрацией его безудержной натуры, и соединяла в себе шрамы, теплейшую улыбку и кипящий взгляд.

— Ну же, Славка! Командуй уже!

— Подождем... подождем... а вот теперь, пожалуй, можно и вдарить!

Громыхнуло. Все разом заволокло дымом. Ничего было не разглядеть. Лишь ветер доносил вой искромсанных металлом людей и животных.

«Вздумай это запечатлеть писатель, ему пришлось бы громоздить абзац за абзацем.» — думал Канкрин, всматриваясь в дым. — «Пришлось бы сыпать банальностями. Про то, как бьются в агонии лошади, про металл, плоть, про кровавый ужас».

— Перезаряжай! — рявкнул гарцующий рядом Славка. — Ну же! Быстрее!

«Читатель бы заскучал. А если бы и не заскучал, то уж точно не смог бы понять, каково это — быть здесь. Сколько раз я попадал в самую гущу битвы... Видел, как моему штабс-ротмистру шрапнелью срезало полчерепа. Видел, как пушечное ядро пробило насквозь офицерскую лошадь и разорвалось прямо в строю пехоты...»

— Залп!

«Читатель бы непременно заскучал. Он бы не понял, как это, когда озверевший от запаха крови конь бросается на твоего товарища и, вцепившись зубами в его лицо, и одним махом рвет нос, губы, веки, содрала всю кожу с лица...»

— Ну же!

«Он бы не смог понять, насколько нечеловеческое это дело...»

— Залп!

«Совсем другое дело краски и холст».

В дыму кричали раненные, но Канкрин ничего не слышал. Он был поглощен мыслями о картине, которую он никогда не напишет. Он думал, как утянуть зрителя за мельком брошенный взгляд. В самую гущу, туда где мелькают сабли и рвутся снаряды.

Писать следует грубыми мазками и вычерчивать полагается лишь самое общее. Торчащая из нижнего угла холста пушка, затянутый дымом первый план, силуэты вставших на дыбы лошадей... И небо. Непременно, чтоб был разлит закатный багрянец. Казаки, конечно, атаковали поутру — где-то между четыремя и пятью ночи, но Канкрин бы написал атаку на закате. Вот текут по небу набухшие бардовым облака — алые снизу и черные сверху. И солнце... от солнца он оставит лишь кровавую тень в верхней трети картины...

— Ну?! — прервал его мысли Сашка.

— Что?

— Командуй атаку, Слава! Пока они еще не сбежали!

Владислав Канкрин заложил два пальца в рот и свистнул.

— Вперед!

И они помчались. Впереди Канкрин и его брат Сашка, а следом — пять десятков горячих до боя гусар. Впрочем, боя так и не случилось. Сечь в спины бегущего врага... нет, это совсем не то, что ломать ощетинившийся штыками строй. Ни чести, ни куража.

Лишь под конец Канкрин натолкнулся на сопротивление — окруженные казаки сбились в кучу и дали короткий, но донельзя ожесточенный бой. Пали все до единого.

— Ну, все-таки удалось порубиться! — заявил Сашка, стряхивая кровь с клинка.

Вид у него был, будто у кота, который только что вылакал целое блюдце сливок.

— Славно вышло. — согласился Канкрин.

Ротмистр Канкрин улыбался — широко и искренне. Разгоряченная кровь мчала по венам. Отдаваясь в висках, стучало сердце— бум-бум-бум. Каждый удар — будто салютный залп.

— Славно, — повторил Канкрин.

Возвращались все навеселе. Кто-то принялся насвистывать задорный мотивчик.

— Эх, Славка! Мы сейчас этим всыпали, а Бестужев потом всыпет старому херу Барклаю!

Сашка засмеялся.

— А знаешь, война ведь и правда к зиме закончится. — спустя какое-то время произнес он. — Даже жалко. Дали б мне еще годик-другой, и я бы до полковника дослужился. Витгенштейна этого, быть может, удар бы хватил. Ты бы, Слава, на самый верх бы пошел... ну, не в генералы, но близко к тому. А так выходит, что мы с тобой сидим у черта на куличиках, никому ненужные и всеми позабытые...

— У тебя рана. Плечо кровоточит.

— А?..

Доломан Сашки и правда пропитался кровью.

— Пустяк! Царапина! Помнишь, как из меня хлестало под Нижнем Новгородом? Господи, в первом же бою нашпиговали...

Канкрин помнил.

— Знаешь, что? Я тут подумал насчет Витгенштейна... хрен с ним! — махнул рукой Сашка. — Может, война кончается некстати, и имений у нас не будет, зато будет весь Петербург! Будем разъезжать по Невскому, все в орденах! И дамы вокруг только ахать и будут. Выберем самых красивых и богатых, женимся, а там, глядишь, еще какая война начнется... без этого в наши дни-то никак!

— Никак!

— А ты, Слав, чего делать будешь? — спросил брат. — Когда Барклая разобьют?

— Ну, в Петербург поеду... и.. эммм...

Канкрин замялся.

— Небось снова к художествам своим вернешься, да? Помню, до войны к тебе пол-Петербурга в очередь за портретами выстраивалось. Ты на своем таланте целое состояние сделаешь! Эх, братец, заживем мы с тобой! Как война закончится — так сразу и заживем!.. Ну что, может, на перегонки, а? Отсюда и до отцовского имения? Три, четыре, пошел!

Не дожидаясь ответа, Сашка пришпорил коня и почти тотчас исчез в зарослях. Канкрин же, напротив, натянул вожжи.

«Завидно.» — мелькнуло в мыслях. — «Хотел бы я, прям как Сашка, видеть впереди хоть что-то. Планы какие-то строить. Ордена, женитьба, балы-приемы...»

Лошадь брата исчезла в подлеске.

«Жаль только, что ничего из этого не будет. Победителей будут шествовать — неделю, месяц. А после уставшая от бойни страна поймет, что вина за непоправимое в одинаковой степени лежит и на победителях, и на проигравших. И возненавидит и тех, и других».

«Это все — люди. Живые люди.» — подумал Канкрин, едва не наступив на чью-то выставленную ладонь. — «Даже тот безногий обрубок, о который я споткнулся на входе.»— Осторожнее, ротмистр, пожалуйста. — пробормотал Вревский, шагавший сзади.

Десятки запертых в особняке тел источали ужасное зловоние. Загустевший от испарений воздух, казалось, впору было резать саблей.

— Почему вы не подняли раненных на второй этаж? — Спросил Канкрин.

— Домоуправляющий запретил.

— Что? Какой еще домоуправляющий?

— Аполлон Аркадьевич... старик. Управляющий графа, что раньше здесь жил. — ответил Вревский.

— Тимофей Канкрин, художник, причем донельзя даровитый.

Канкрин промолчал.

— Он помер. Единственный, кто остался в имении — Аполлон Аркадьевич. Старый домоуправитель передал в наше пользование все имение. Вместе с гостевыми домами, конюшнями, амбарами. Все, кроме второго этажа, где располагается мастерская старого графа.

Канкрин промолчал.

— У него вроде как есть сыновья. Старший — известный в Петербурге художник... ну, по крайней мере, был таковым, пока не грянула война. Погиб, наверное. Кстати, ротмистр, вы на удивление похожи на...

Вревский вдруг замолчал. Они остановились прямо напротив группового портрета графа Канкрина с сыновьями. Центральной фигурой, конечно же, был граф — высокий и жилистый мужчина с гордо поднятым подбородком.

— ...на одного из сыновей, — дрогнувшим голосом закончил Вревский.

Совсем молодые Слава и Сашка Канкрины стояли на переднем плане картины. Безучастные, отрешенные, будто бы дорисованные поверх уже законченного портрета.

— Дайте свечу, поручик, — повернувшись, произнес Канкрин, — я хочу подняться наверх.

Лестница скрипела точь-в-точь как пятнадцать лет тому назад. Крошечный огонек плясал на самом кончике позаимствованной у Вревского свечи и всякий раз норовил потухнуть. И все же его оказалось достаточно, чтобы отодвинуть царившую на втором этаже тьму.

Оказавшись наверху, Канкрин медленно побрел вдоль увешанных холстами стен. Его взгляду предстало все многообразие отцовского таланта —натюрморты, портреты, пейзажи. Пейзажи встречались чаще всего — поросший подлесом и камышом берег, растущие на мысу сосновые заросли, скалистый обрыв с бушующими внизу волнами.

Канкрин невольно залюбовался. Его отец был настоящим мастером. Как никто другой он умел вдохнуть в полотно жизнь. Отцовские картины создавали удивительную иллюзию. Казалось, будто в позолоченную рамку вставлен не покрытый красками холст, а вырванное из реальности мгновение.

Вот оно, во всех деталях.

Смотри.

«Отец любил эту землю. И лес, и поля, и Волгу...» — подумал Канкрин. — «Все, что ему оставалось, — облечь свое чувство в понятную человеческому глазу форму. Сколько раз он повторял: мастерство без чувства мертво. Молчит, как пушка с отсыревшим порохом.»

Подняв свечу повыше, Канкрин двинулся дальше.

Картина за картиной он погружался в давно забытое прошлое — пока, наконец, не остановился перед ночным пейзажем. На холсте призрачным светом истекала луна. Внизу, изогнувшись, серебрилась Волга. Все прочее заливало тьмой — такой густой и плотной, что, казалось, кроме луны и реки на полотне ничего и не было.

Но Канкрин знал, что это не так. Не сразу, но взгляд его отыскал едва различимый силуэт. На дальнем берегу, обернувшись спиной к зрителю, стояла человеческая фигура. С напряжением она всматривалась во тьму.

«Это я написал эту картину...» — вспыхнуло в его сознании. — «Перед тем как уехать в Петербург. Мне было пятнадцать, и мне было чертовски страшно...»

И тогда перед его внутренним взором развернулось полотно давно забытых событий. Канкрин тогда — никакой не Владислав Тимофеевич, не ротмистр и даже не декабрист. Так, просто Слава, один из сыновей графа Канкрина. Нет у него гусарского доломана, и сабли никакой тоже нет. Никем он не командует, а в бой идет разве что против пустых холстов в мастерской. Он — мальчишка, но рука у него твердая. Теория дается ему легко, практика — еще легче. Слава Канкрин пишет отцовских крестьян, и выходит до того ловко, что однажды он даже удосуживается отцовской похвалы.

Потом... потом происходит какая-то история, и отец не доволен. Он объявляет, что устроил Славу в столицу — к какому-то именитому мастеру. Уезжать Слава не хочет, но выбора нет, и вот запряженная двойкой каляска уже везет его на север. Сначала в Самару, а оттуда в Казань, в Москву и, наконец, в Санкт-Петербург.

«Это же было не так давно... почему я забыл все это?»

Он без труда вытаскивает на свет воспоминания о войне.

Вот он — еще всего лишь унтер-офицер — прорывается сквозь строй сомкнутых штыков под Нижним Новгородом. Вокруг рвутся снаряды и свистят пули. Скачущего рядом Сашку выбивает из седла. Канкрин бросается на помощь, но его конь встает на дыбы и сбрасывает его в самую гущу сечи.

Вот — под Москвой — он обходит увязший в сече фланг. Картечь разрывает его поручика, и командование неожиданно переходит к Канкрину. Спустя три часа безостановочной рубки его полумертвого доставляют в лазарет.

Вот, неподалеку от Ставрополи, они переправляются через Волгу. Они едва успевают высадиться на берег, как враг уже врывается в их разрозненные порядки. Приходится отступать... нет, не отступать, а просто бежать. Прорываясь сквозь наступающие линии, Канкрин замечает гвардейский полк во главе с генералом Витгенштейном. Наплевав на опасность, он приказывает развернуть эскадрон и бросается на перерез.

«Как же легко все это вспоминать... — вот оно, будто сегодня утром было. Все сражения, стычки, рейды, даже самые незначительные. Все шесть лет — как на картине».

Вот, наконец, Екатеринодар. В его распоряжении не только эскадрон, но и вся гарнизонная батарея в пятьдесят стволов. Солдаты расквартированы на зиму, однако же роялистское население восстает — убиты несколько офицеров Канкрина, штурмом взяты казармы на юге города. Канкрин разворачивает пушки и, когда восставшие выходят к ратуше, бьет картечью. Приходит депеша из штаба — «дать пример всякому, кто вздумает бунтовать против новой власти».

Закрыв глаза, Канкрин попытался вспомнить, что было в Петербурге до того, как разожженное декабристами пламя не начало распространяться по губерниям. Воспоминания пусты и бестелесны. Стоит навести на них свет, и они тут же развеиваются.

«Война. Вот и все, что я помню».

Отвернувшись, Канкрин сделал несколько шагов по коридору. Из темноты выплыло несколько дверей. За одной — отцовский кабинет, за другой — родительская спальня, за третьей...

Он посмотрел на покрытую пылью ручку.

...неужто там его собственная мастерская?

Решившись, Канкрин толкнул дверь. Когда-то он почитал это место, точно божий храм. Холсты, нагроможденные друг на друга, лежали вдоль стен. Посреди комнаты стояли несколько мольбертов, под ногами валялись бесчисленные наброски. Все покрыто пылью и паутиной.

Кажется, храм превратился в кладбище.

Наклонившись, Канкрин поднял один из набросков. На пыльном листке углем вычерчен девичий профиль.

Чуть вздернутый нос, полные губы, опущенные вниз ресницы. Точно такое же лицо Канкрин заметил и на другом наброске, и в третьем, и в четвертом, и в пятом... где-то она изображена в профиль, где-то в анфас. На одном наброске она смотрит прямо, на другом ее взгляд устремлен ввысь. Ее волосы то распущены, то заплетены в косу. Кажется, пятнадцать лет назад юный Слава Канкрин придавал большое значение портрету этой девушки.

Наконец, взгляд Канкрина упал на стоящий у окна мольберт. Обойдя его, он вновь оказывается лицом к лицу с таинственной девушкой. Портрет почти закончен. Единственное, что художник не дописал, это повязанный вокруг головы платок.

«Подсолнухи». — загорается в его сознании. — «Там должны быть вышиты подсолнухи».

Отойдя, Канкрин заметил стопку сложенных на подоконнике конвертов. Вскрыв один из них, пробежал глазами по последним строчкам: «...скучаю без вас, милая Оленька, и очень надеюсь, что, быть может, в этот раз вы ответите меня. Неужели я чем-то расстроил вас так сильно, что вы сжалитесь и не пришлете хотя бы полторы строчки?..»

Дочитывать Канкрин не стал.

Да, мастерская была та же. Жаль только время оказалось совсем иным.

3.

Посланник из штаба на взмыленном мерине. Черноусый корнет легко выпрыгнул из седла и, отказавшись от бани, сразу направился в штаб.4.

Утром Сашка, грязный с головы до пят, ввалился в облюбованную Канкриным избу и доложил:5.

Весь первый этаж некогда отцовского имения был завален телами.Продолжение

Дмитрий Вишневский «Когда развеется дым» (вторая часть)

Кот-император

23.08.2020

2087

Воспоминания мешаются с явью, жаркое марево битв с холодным расчетом... и Владислав понимает, что его не просто так вынесло на этот берег Волги волной судьбы.

Куратор проекта: Александра Давыдова

Статьи

Спорная вещь на спорную тему. Обзор книги Джейсона Шрейера «Нужно больше золота. Взлёт, падение и будущее Blizzard Entertainment»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2025-го

Фантастические книги мая: от самого свежего исторического фэнтези Паоло Бачигалупи до проверенной временем НФ классиков жанра

«Мы откликаемся на истории, где герои бросают вызов судьбе». Беседа с писательницей Апарной Вермой

О дебютной книге, влиянии на неё индийской мифологии и роли TikTok в успехе писателя.

«Мне всегда нужны неожиданности и интриги». Интервью с писателем Евгением Гаглоевым

Беседа о том, как пишутся боевые сцены, что нужно знать начинающим писателям и как может помочь автору техническое образование

«Этот мир вырос вместе с нами». Беседа с писательницей Лией Арден

О возвращении в мир «Мары и Морока» и о славянской культуре.

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны

Отрывок, в которой героине является крайне недружественный переговорщик.

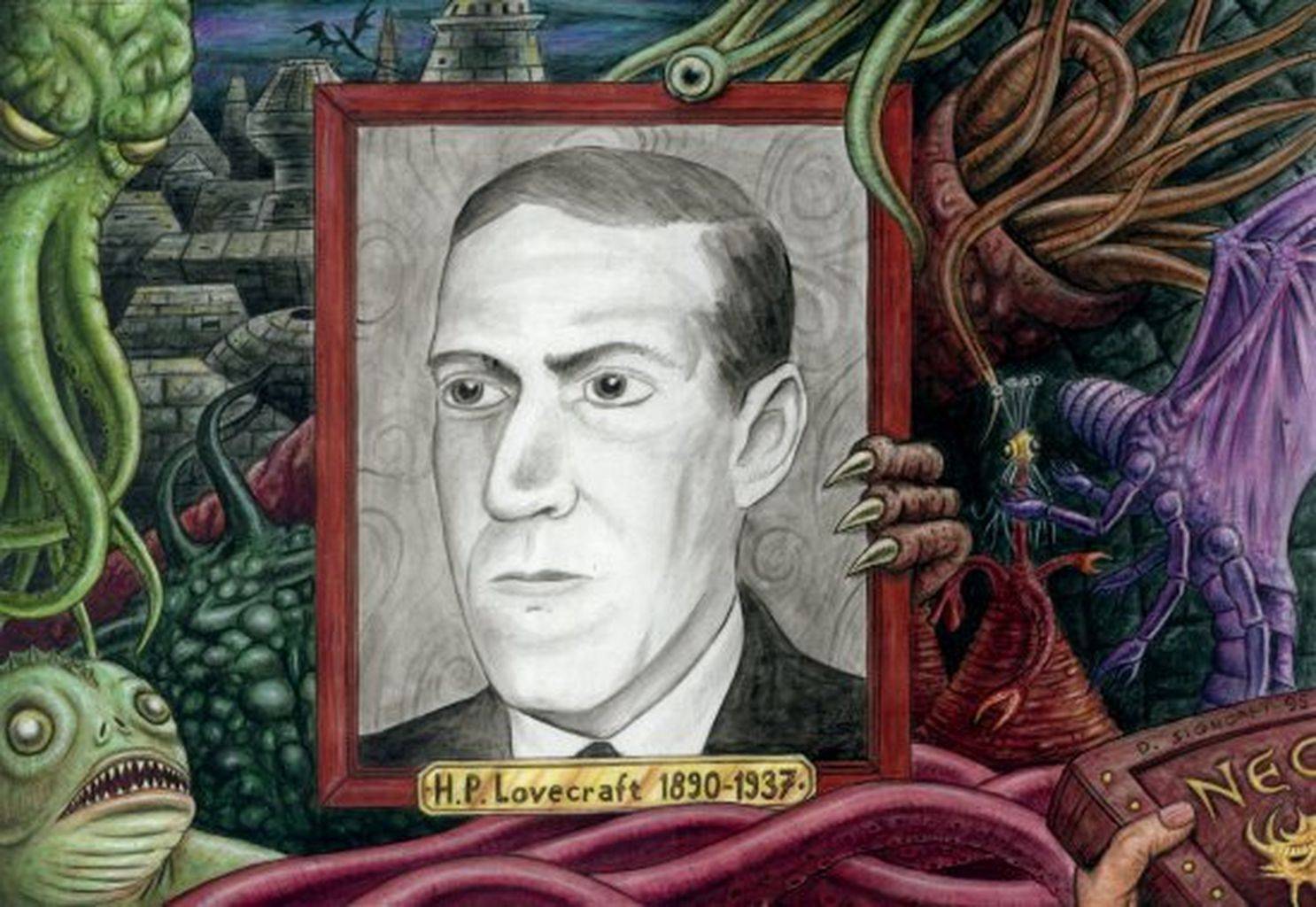

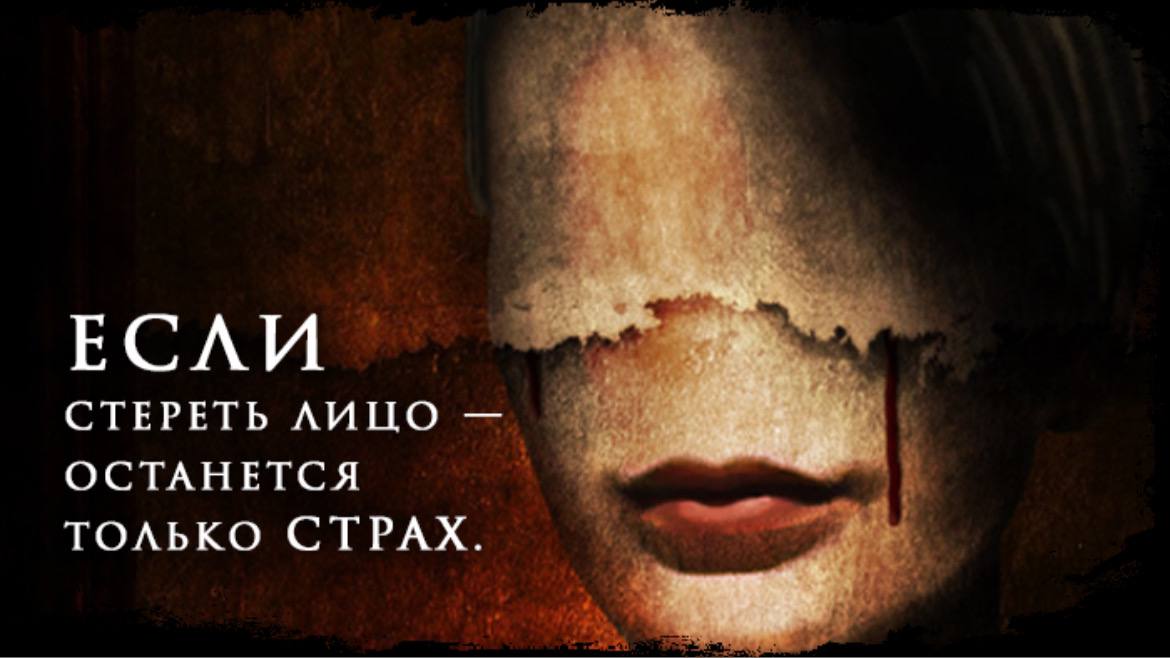

«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком

100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен

История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты

И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025

От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты