О невероятном в СССР и о шахматах. Беседа с писателем Алексеем Конаковым

303

14 минут на чтение

2080-е годы. Несколько десятилетий назад Россия перестала быть литературоцентричной — и стала шахматоцентричной. Улицы и площади, носившие имена прозаиков и поэтов, теперь названы в честь великих шахматистов, вместо книг Пушкина и Толстого в школах изучают партии Алёхина и Ботвинника. В этом мире разворачивается действие «Табии тридцать два», дебютного романа Алексея Конакова, автора монографий «Убывающий мир: история „невероятного“ в позднем СССР» и «Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы СССР».

Критики и журналисты хором называют «Табию» антиутопией — но действительно ли это так? Можно ли взглянуть на эту историю под другим углом? И так ли уж повальное увлечение шахматами отличается от повального увлечения стихами или автофикшеном? Об этом и многом другом с писателем поговорил наш постоянный автор, книжный обозреватель Василий Владимирский.

Читайте также

Премию «Новые горизонты» получила фантастика о шахматной России будущего

Кот-император

26.01.2026

357

На вручении и в жюри — авторы «Мира фантастики».

«Любое определение — это ограничение»

Вычитал в «Табии тридцать два» замечательный анекдот, который приписывают великому шахматисту Александру Александровичу Алёхину. Приезжает гроссмейстер Алёхин на шахматный турнир, останавливается в отеле, и тут в номер стучится незнакомый старичок: я, мол, разработал универсальную комбинацию, позволяющую выиграть любую шахматную партию на двенадцатом ходу. Алёхин не верит, садится играть с гостем — раз проигрывает на двенадцатом ходу, два проигрывает, три… Александр Александрович зовёт из соседнего номера Капабланку, и у того та же история. Здесь обычно публика перебивала Алёхина: «И что, что дальше?» «Что-что… Убили мы того старичка», — отвечал гроссмейстер мрачно.

Так вот, собственно вопрос: а за что вы, Алексей, убили старичка? То есть почему выбрали для прозаического дебюта в крупной форме именно антиутопию, жанр мрачный, депрессивный, не слишком духоподъёмный?

Любое определение — это ограничение. «Антиутопия» — определение для аннотации, и оно, конечно, ограничивает. На самом деле трудно сказать, что представляет собой «Табия тридцать два» — антиутопию или, наоборот, утопию. Я предпочитаю говорить, что это «городская сказка», «геометрический детектив» или «фантастическая опера». И именно поэтому сам текст нельзя назвать мрачным — или, скажем так, не только мрачным. Да, в романе описана бедная, почти нищая, изолированная от мира Россия 2081 года. Но она не мрачная. И в этом нет никакого парадокса: собственно, почему бедность и изоляция должны означать мрачность и депрессию?

Хорошая аналогия — условный 1948 год. Можно ли написать жизнеутверждающий текст про 1948 год? Мы привыкли думать, что 1948 год — это кромешный мрак, новые репрессии, голод и разруха, борьба с низкопоклонством перед Западом — и где-то на подходе дело врачей. Это так, но ведь в 1948 году самое страшное — Великая Отечественная война — уже позади. У людей есть вера в жизнь, в мирное строительство, в перемены к лучшему, вообще есть перспектива будущего. Экономика растёт, цены снижаются, и многие советские люди — особенно молодые — в 1948 году наверняка были по-настоящему счастливы. Например, советские физики, ощущавшие себя на переднем краю человеческого знания. Или советские шахматисты: в 1948 году советский гроссмейстер — Ботвинник — впервые стал чемпионом мира.

Понятно, что это малые, элитарные группы, но «Табия тридцать два» тоже посвящена жизни похожей группы. Это текст о юношах и девушках, полных оптимизма, увлечённых шахматной наукой, верящих в светлое будущее. Увы, не все их надежды сбудутся, но в роман вложен большой объём света, уюта, тепла, нежности, любви к России и к шахматам.

В «Табии тридцать два» после глобальной «отмены» классической русской литературы основой культурного кода новой России назначают шахматы. Это, если что, не спойлер, об этом буквально в аннотации рассказано. Причём, как выясняется чуть позже, выбор пал на шахматы в основном потому, что группа лиц, отвечавшая за переустройство страны, эту игру знала и любила. С тем же успехом основой культурного кода могли бы стать самбо или филателия.

По аналогии можно предположить, что и пресловутый русский литературоцентризм — не неизбежность, а случайное стечение обстоятельств. Не такая уж фантастика, если вспомнить, что по переписи 1897 года грамотой в Российской империи владело около 21% населения: какой литературоцентризм, если восемь человек из десяти элементарно не умели читать? Вопрос как к знатоку и исследователю конспирологии: можем ли мы предположить, что за странные люди привили нам этот литературоцентризм — а главное, зачем?

У современного философа Ника Ланда, провозвестника «тёмного Просвещения», есть интересная теория капитализма. Люди считают капитализм человеческим изобретением и потому надеются его преодолеть, побороть или исправить. Но Лэнд предполагает, что капитализм — это скорее вирус, который существовал на планете Земля задолго до появления человечества, а в какой-то момент просто нашёл в людях удобного носителя. То есть, вероятно, до этого вирус капитализма вселялся в трилобитов и в динозавров. Может быть, именно он и привёл их к вымиранию?

В похожем стиле можно при желании фантазировать и о русской литературе. Ведь отечественная изящная словесность появилась как вирус — в условиях почти лабораторных, когда мало кто умел писать на русском языке. Проблема в том, что, когда условный Пушкин создавал, ориентируясь на западные образцы, русскую художественную прозу и русский литературный язык, Европа была увлечена романтизмом. А романтизм — это реакция в плохом смысле слова на идеалы Просвещения, это воспевание диких порывов, безумных страстей, адских бездн, это увлечение «роковыми губителями», демонами, корсарами и вампирами, фигурой Наполеона, в конце концов. Не слишком благородные идеи, которые инфицировали прозу Пушкина — вспомним хоть Германна из «Пиковой дамы», — потом Лермонтова — вспомним Печорина — и так далее. Всё могло сложиться иначе, если бы русская литература формировалась раньше — в эпоху не романтизма, но классицизма: тогда в ней было бы больше соразмерности и рациональности, больше рефлексии по поводу понятий «долга», «чести» и тому подобного.

Однако этот лабораторно выведенный «вирус» российской изящной словесности долгие годы оставался не опасным — как раз потому, что подавляющее большинство россиян были неграмотны. Ситуация изменилась после революции 1917 года, когда большевики начали грандиозную кампанию по ликвидации безграмотности — и «вирус» резко распространился среди населения СССР. Советская власть активно приветствовала чтение: можно указать и на пышный Пушкинский юбилей 1937 года, и на лозунги о «самой читающей стране мира», — но в результате этого в СССР случилась натуральная пандемия литературоцентризма. Что любопытно, одной из первых жертв выпущенного на свободу «вируса» оказались сами большевики: всё-таки идеи, проповедуемые русскими литературными классиками, максимально далеко отстояли от коммунизма и никак не сочетались с ним.

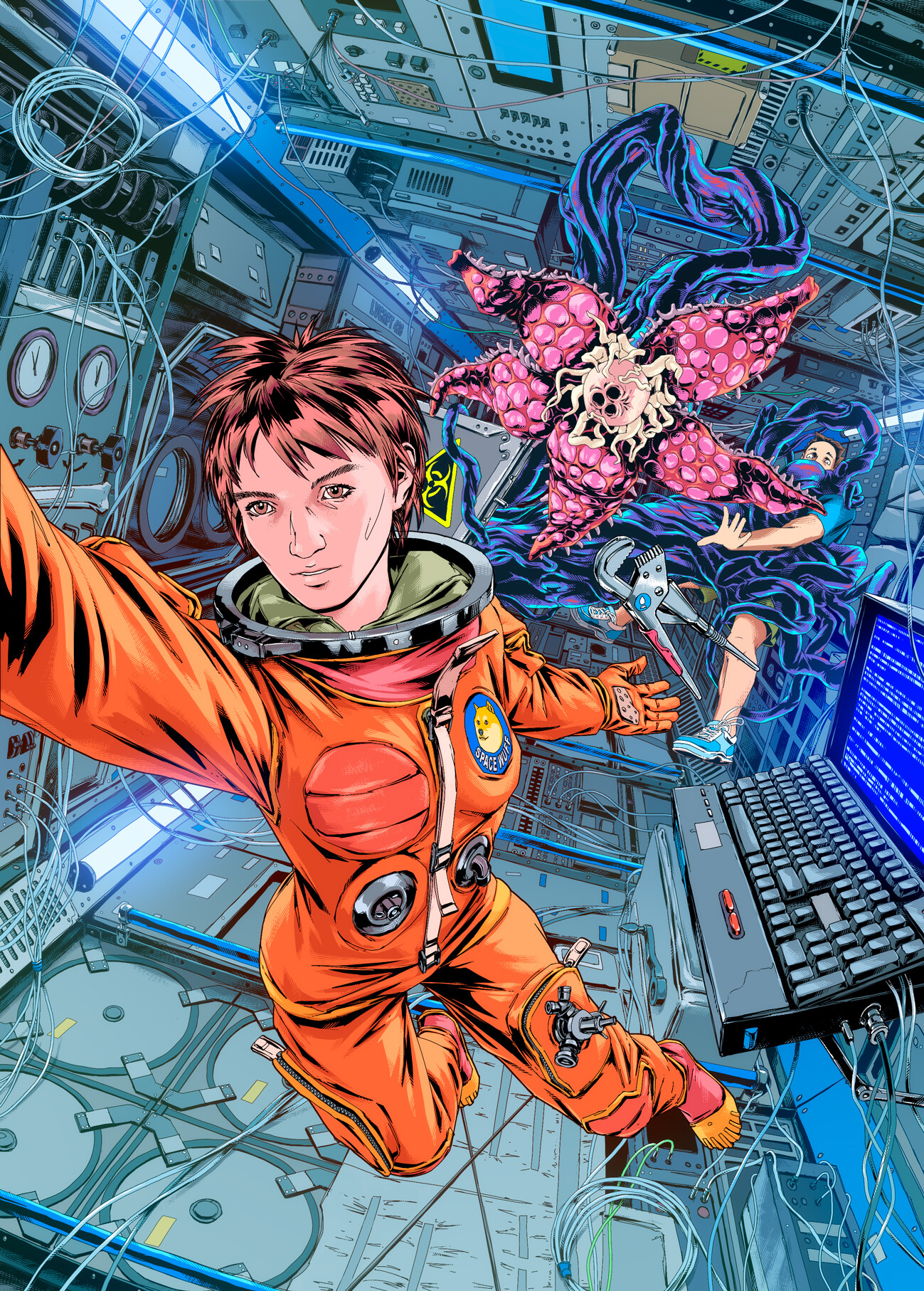

Буктрейлер к роману «Табия тридцать два»

© bbtrailers.ru

«Табия» во многом роман иронический, почти пародийный. В том числе по приёмам: вот эта «лекция профессора такого-то», классический приём, когда изобретатель самонадевающихся штанов из старой доброй советской НФ встаёт на табуреточку и двадцать страниц подряд объясняет любознательным пионерам и скучающим читателям, как устроено его гениальное изобретение. Или бесконечные диалоги, в которых персонажи азартно пересказывают друг другу — а на самом деле тому же читателю — хорошо известные собеседникам вещи. Всё это типичные приёмы из советской фантастики 1920–1950-х, позднее наши литераторы над ними в основном иронизировали. Почему вы выбрали именно этот набор инструментов из своего безразмерного ящичка?

Во-первых, указанные моменты не так уж неправдоподобны — именно потому, что в «Табии тридцать два» речь идёт о профессорах, преподавателях, аспирантах и студентах. Эти люди в самом деле очень склонны к пространным монологам и импровизированным лекциям, склонны размышлять вслух на интересующие их темы, склонны при случае щегольнуть своими познаниями. С некоторыми молодыми учёными вообще невозможно беседовать: зачастую кажется, что они не говорят с тобой, но набрасывают тезисы к очередной статье или докладу.

Подобный модус и воспроизведён в романе: девушка Шуша, увлечённая научной работой, не может удержаться и рассказывает о ней собеседнику. Профессор Уляшов извиняется перед главным героем за слишком подробное описание прошлого — «извините, преподавательская привычка» — и так далее. При этом главный герой вовсе не «благородный дикарь», но просто фанатик и энтузиаст науки, глубоко погружённый в одну-единственную занимающую его проблему, историю берлинского варианта испанской партии, и потому не обращающий внимания на весь остальной мир, ничего не знающий о реальной жизни.

Тут можно вспомнить, как Довлатов описывал Бродского: «Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. <…> Его неосведомлённость в области советской жизни казалась притворной. <…> Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал: „Кто это? Похож на Уильяма Блэйка…“». В «Табии тридцать два» трагедия происходит, когда такой архивный юноша, молодой историк выходит за границы своей узкоспециальной области знания.

Во-вторых, в литературе вообще всё делается для читателя, не только длинные монологи, объясняющие устройство придуманного мира. Литература по определению не является жизнью и не может идеально копировать жизнь. Даже автофикшен, претендующий на «искренность» и «достоверность» — вещь всегда сделанная, сочинённая, написанная для публикации и для чтения другими людьми. И здесь возникает развилка: имманентную искусственность литературы можно утаивать, а можно, наоборот, подчёркивать. Если проводить параллели с театром, то это путь Константина Сергеевича Станиславского с его «не верю!», требовавшим от актёров максимального погружения, растворения в роли, и путь Бертольда Брехта с его «отчуждением»: актёр всегда должен помнить, что он только играет роль, и сохранять критическую дистанцию по отношению к этой роли.

Лично мне ближе второй путь — честного указания на условность искусства. Поэтому жанр «Табии тридцать два» определён как «фантастическая опера». Никого не смущает, что в опере возвышаются фанерные замки, боги спускаются с небес на канатах, заклятые враги обличают друг друга четырёхстопным ямбом и бьются на картонных мечах. Главное — взаимодействие голоса и музыки, сугубо формальные эффекты, возникающие в процессе такого взаимодействия.

Так же и в «Табии» — важнее всего не «достоверность» героев и сюжетных линий, но отношения мира и языка. Это текст о том, как изменение реальности приводит к изменению речи. Если в стране заменили литературу на шахматы, памятники Пушкину на памятники Алехину, то и в языке что-то должно поменяться: вместо «подумаю» будут говорить «посчитаю», вместо «запросто» — «в два хода», вместо «О боже» — «Каисса!» Детей станут называть Борисами в честь Бориса Спасского и Майями в честь Майи Чибурданидзе и так далее, а где-нибудь в Публичной библиотеке будет жить кот по кличке Кипергань, то есть «обратный мат».

В «Табии» много аллюзий и реминисценций, скрытых цитат, отсылок — только не к литературе и кино, а к истории и теории шахматной игры. Какие приёмы вы использовали, чтобы не засушить текст, не сделать его доступным только для читателей, увлечённых шахматами — и насколько, на ваш взгляд, это вам удалось?

В непонятности есть определённое очарование — именно за это многие любят, например, «Циклонопедию» Резы Негарестани. Вы словно бы прикасаетесь к какому-то механизму, не понимая его устройство, но при этом чувствуя, как он огромен и сложен, и скрытая, непонятная вам работа этого механизма завораживает вас. Мир шахмат тоже огромен и сложен, но всё-таки большинство читателей заскучало бы, будь «Табия тридцать два» погружена только в шахматы. Поэтому текст построен на постоянном переключении с шахмат на другие, параллельные ряды, и главные из таких рядов — русская литература и петербургская топонимика. Шахматные дебюты сравниваются с литературными жанрами: сицилианская защита — триллер, испанская партия — психологический роман. Таким образом, даже ничего не зная о дебютах, вы получаете о них некоторое представление.

Молодой человек объясняет, что лучший способ признаться девушке в любви — не произносить те или иные фразы, но просто сыграть королевский гамбит: критикуя «избитые фразы», он, сам не зная этого, цитирует Умберто Эко. В Петербурге Юсуповский сад оказывается назван в честь гроссмейстера Артура Юсупова, улица Рубинштейна — в честь Акибы Рубинштейна, а Камская улица — в честь Гаты Камского. Приехавший в Северную столицу мальчик спешит на экскурсию «по романовским местам» — потому что любит творчество ленинградского гроссмейстера Петра Романовского. Главный апологет шахмат рассказывает, как в эпоху борьбы с литературой одну женщину уволили за то, что она на левую руку надела перчатку с правой руки, и как вместо чая ему в чашку кто-то подсыпал ядовитый анчар.

То есть шахматы постоянно подсвечиваются, рифмуются то с литературой, то с историей, то с чем-нибудь ещё. Так создаётся динамика, а читатель смотрит на мир шахматной России 2081 года со стороны, видя те вещи, которые не видны персонажам. Надеюсь, такой отстранённый и ироничный взгляд не даст заскучать даже тем, кто в шахматы никогда не играл.

Персонажи «Табии» вспоминают повесть братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света», причём вспоминают к месту, — а какие ещё литературные референсы вы могли бы назвать? Грубо говоря, с какими книгами ваш роман можно поставить рядом на полке?

Давайте представим, что в 1911 году Андрей Белый поехал в Берлин, чтобы встретиться там с Рудольфом Штайнером, но вместо этого в одном из кафе на набережной Шпрее встретил шахматного теоретика Арона Нимцовича. В итоге Белый вместо антропософии увлёкся шахматным гипермодернизмом: теорией блокады, проблемами цугцванга, профилактики, избыточной защиты и «эластичности» фигур — и всё это вошло в его прозу. «Табия тридцать два» стремится быть именно такой прозой, странным гибридом «Петербурга» Белого и «Моей системы» Нимцовича.

«Интерес к паранормальному — феномен массовый»

Ваша монография «Убывающий мир: история „невероятного“ в позднем СССР» посвящена паранауке — точнее, восприятию паранаучных теорий советским обществом. Всё хотел понять: а как же первая половина века? Тогда существовало не меньше всяких занятных теорий, в том числе легитимизированных официальной наукой. От академика Лысенко с его ветвистой пшеницей и Ольги Лепешинской, лауреатки Сталинской премии, пропагандировавшей самозарождение жизни, до профессора Иванова, пытавшегося скрестить человека и обезьяну при финансовой поддержке молодой советской республики, и Александра Богданова с его абсолютно средневековой теорией омоложения путём переливания крови от юношей старикам. Почему вы решили не отслеживать это влияние?

Один из главных тезисов книги «Убывающий мир» состоит в том, что интерес к паранормальному, тому, что я называю «советским невероятным», — феномен массовый. Это то, о чём писали в научно-популярных журналах с огромными тиражами, о чём спорили студенты и аспиранты технических вузов, о чём судачили на трамвайных остановках миллионы советских людей. То есть это такая специфическая ветвь поп-культуры, своеобразный фон, постоянно присутствующий в советской жизни.

Это хорошо видно в романах Даниила Гранина, например: юные физики рассуждают об элементарных частицах, исследуют природу небесного электричества, но при этом в их разговорах постоянно, как бы сами собой, всплывают фразы: «А как вы расцениваете астроботанику?», «…Разучивала гимнастику йогов — хочешь, покажу?», «…Существует же какое-то действие на расстоянии, какие-то биотоки, или телепатия…» («Иду на грозу», 1962).

Такая массовость характерна именно для послевоенного СССР с более развитыми СМИ и большей долей городского населения. У Александра Богданова в 1930-е, конечно, тоже были поклонники и последователи, но всё-таки его теория переливания крови не обсуждалась настолько широко и повсеместно, как в 1960-е обсуждались летающие тарелки, Бермудский треугольник или снежный человек. Это, на мой взгляд, ключевое отличие: в довоенную эпоху паранаучные исследований не становились «мемами», не сливались в единое поле «невероятного».

В «Убывающем мире» периодически появляются советские фантасты: Александр Казанцев с его версией искусственного происхождения Тунгусского метеорита, Борис Стругацкий, обрабатывающий в Пулковской обсерватории материалы SETI, международного проекта по поиску внеземных цивилизаций. А вот повесть Ивана Ефремова «Звездные корабли» не упоминается — хотя на её страницах классик НФ ещё в 1947 году, задолго до того, как у нас услышали про Эриха фон Дэникена, популяризировал идею палеоконтакта. Это сознательное решение или просто к слову не пришлось?

Другой важный тезис «Убывающего мира» — «советское невероятное» состояло из идей и гипотез, которые могли быть сколь угодно фантастическими, но при этом подавались как объекты строгого научного исследования. Это повсеместный мотив: мистики не существует, наука прольёт свет на любые загадки и искоренит любые суеверия; совсем скоро советские кибернетики объяснят природу телепатии, советские зоологии отыщут снежного человека, советские геофизики разгадают тайну Атлантиды.

Если бы гипотеза Казанцева о том, что Тунгусский метеорит был на самом деле инопланетным кораблём, существовала только в виде фантастического рассказа «Взрыв», который он опубликовал в 1946 году в журнале «Вокруг света», — она не стала бы частью «советского невероятного». Но Казанцев в какой-то момент принялся настаивать на научности этой гипотезы. Он выдвинул именно научные аргументы, например о том, что в месте предполагаемого падения метеорита деревья не были повалены. Он организовал лекцию в Планетарии и в итоге добился того, что спорить с ним стали этаблированные учёные, такие как академик Василий Фесенков. В тот момент, когда начинается научная дискуссия о фантастической гипотезе Казанцева, эта гипотеза и попадает в пространство «советского невероятного».

Так же снежный человек становится частью «советского невероятного» после того, как АН СССР организует экспедицию на Памир, а телепатия — после открытия в ЛГУ специальной лаборатории под руководством члена-корреспондента АМН СССР Леонида Васильева и публикации нескольких его книг с результатами экспериментов. Иван Ефремов, насколько я знаю, не пытался перевести идеи, высказанные в «Звездных кораблях», в русло научной полемики, поэтому они остались в рамках дискурса фантастической литературы и не попали в дискурс о «невероятном».

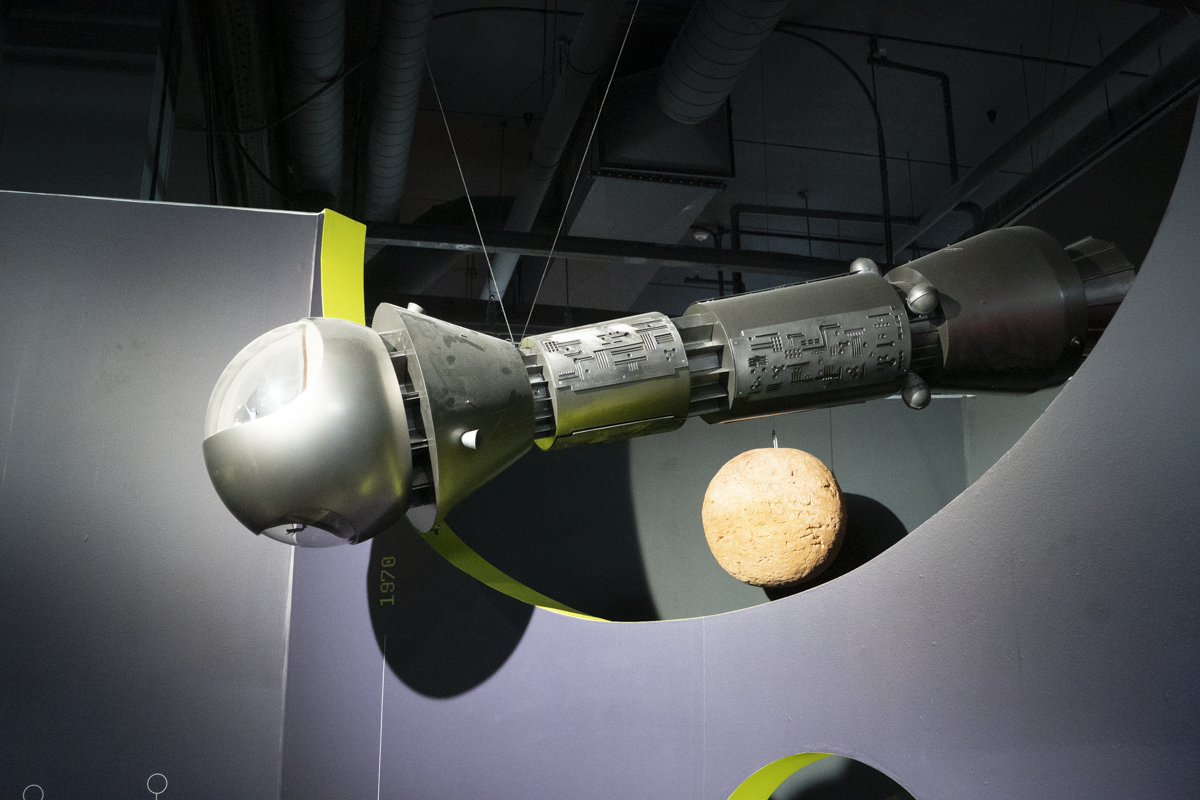

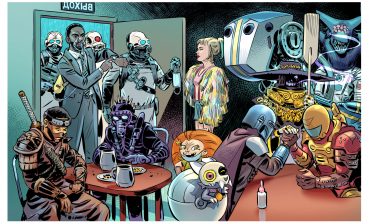

Сергей Шикарев, Василий Владимирский и Алексей Конаков на вручении премии «Новые горизонты»

фото: Сергей Серебрянский

В одном из недавних интервью вы говорили, что планируете сосредоточиться на исследовании влияния гидротехнических сооружений на культуру СССР. А нет ли планов использовать материал «Убывающего мира» в художественной прозе — там ведь полно увлекательных и по сей день актуальных сюжетов? Может, не в ближайшем будущем, но в перспективе?

В среднесрочной перспективе похожие планы есть. Я надеюсь написать текст в жанре мокьюментари или докуфикшн — странную прозу, притворяющуюся строгим исследованием, — в котором будут рассматриваться пересечения позднесоветской литературы, науки и паранауки. Фигуры андеграундных писателей вроде Евгения Харитонова, Павла Улитина и Леона Богданова должны в этой прозе соседствовать с астрофизиком Викторием Шварцманом, утверждавшим, что сигналы от внеземных цивилизаций мы уже приняли, но не можем распознать их искусственную природу, так как ищем их в радиодиапазоне, а надо искать в культурном слое; с астрономом Николаем Козыревым, представившим «причинную механику», согласно которой звёзды солнечного типа светят за счёт работы времени; и с психологом Вениамином Пушкиным, исследовавшим телепатические контакты между человеком и растениями.

Должен там быть и геофизик Кирилл Кондратьев: он паранаукой не занимался, но использовал данные о падении Тунгусского метеорита, чтобы проверить гипотезу ядерной зимы в 1980-е, а в 1960-е предлагал — и, по слухам, даже детально обсуждал с Вернером фон Брауном — проект постройки метеорологической станции на Луне. Мне кажется, такие необычные констелляции могут сообщить нам что-то важное об идейной и духовной атмосфере позднего социализма.

Досье: Алексей Конаков

Алексей Андреевич Конаков родился 24 сентября 1985 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, работает инженером-гидроэнергетиком. Как литературовед и поэт публиковался в таких журналах, как «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Октябрь», «Новое литературное обозрение» и многих других. Лауреат премий журнала «Звезда» в 2003 году, журнала «Знамя» в 2013-м, премии Андрея Белого в 2016-м, финалист премии имени Беллы Ахмадулиной в 2013-м и премии «Дебют» в 2015-м.

Статьи

Что почитать? 6 очень зимних мистических книг

Какие книги выйдут в 2026 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

Фантастические ожидания читателей со всего мира

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Юношеская и детская фантастика

Что будет читать в наступившем году молодёжь всех возрастов.

Джордж Мартин дал сенсационное интервью. «Песнь льда и пламени» может быть никогда не закончена

«Я не вижу хэппи-энда для Тириона».

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Хоррор, мистика и магический реализм

Страшные истории, странные истории, сверхъестественные истории

Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

Вспомним тех, кто не смог встретить 2026 год.

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези

Книги в жанре фэнтези, которые мы будем читать в 2026 году.

История «Зайчика» получит развитие в полноценном романе. Беседа с Дмитрием Мордасом

Беседа с автором «Зайчика» об истории создания, визуальных образах, источниках вдохновения и многом другом.

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика

Научная фантастика, которую мы будем читать в следующем году.

Что почитать? 6 книг, создающих новогоднее настроение

Запах ёлки и мандаринов прилагается

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты