Фантастиковедение: краткий курс

10024

17 минут на чтение

История советского и постсоветского фантастиковедения — тема не то чтобы неисчерпаемая, но достаточно обширная, чтобы посвятить ей несколько серьёзных монографий. Были в этой истории свои герои и злодеи, взлёты и падения, шекспировские страсти, личные трагедии и внезапные триумфы. Кроме того, о фантастиковедении трудно говорить в отрыве от истории русской литературы за последние сто с лишним лет и истории нашей страны в целом — втиснуть всё это в один небольшой журнальный очерк не представляется возможным по чисто техническим причинам. Остаётся только конспективно пройти по главным реперным точкам, чтобы в общих чертах разобраться, как эволюционировала и развивалась эта ветвь литературной критики и литературоведения в России с 1917 года по сегодняшний день.

У истоков: предвоенные десятилетия

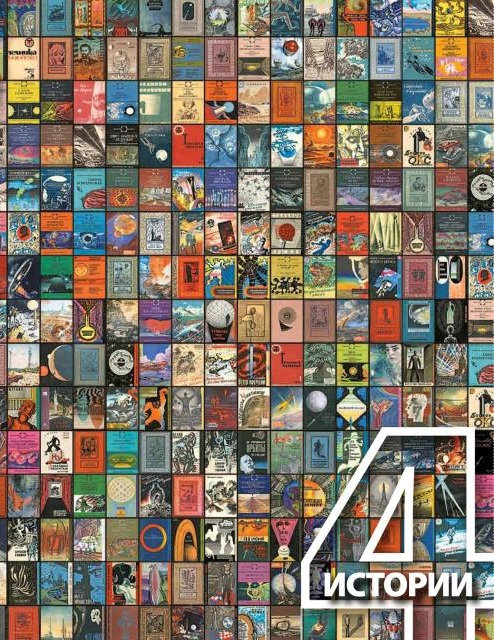

Собственно, обсуждать, что же такое фантастика, как она устроена, какие задачи решает, отечественные писатели и литературоведы начали ещё в двадцатых годах прошлого века, не дожидаясь завершения Гражданской войны. Представители «первой волны советской фантастики» считали литературную утопию и антиутопию эффективным инструментом изменения мира, рычагом, который можно использовать для трансформации социальной реальности. Ещё в 1920 году Евгений Замятин, будущий автор хрестоматийной антиутопии «Мы», написал статью «Г. Д. Уэллс», позже расширенную, дополненную и опубликованную отдельным изданием в 1922-м. В том же году небольшую монографию «Русский утопический роман» выпустил в голодном Петрограде Владимир Святловский. Тема оказалась востребованной: об утопиях, антиутопиях и социальной сатире с отчётливо выраженным фантастическим элементом азартно заспорили Андрей Платонов, Алексей Толстой, Владимир Маяковский, Михаил Булгаков, Илья Эренбург — правда, отражение эти споры нашли не в полновесных теоретических работах, а лишь в материалах литературных дискуссий тех лет.В конце 1920-х — начале 1930-х, к моменту сворачивания НЭПа, в СССР сформировалось небольшое, но стабильное сообщество профессиональных фантастов, пишущих исключительно о «чудесах науки», и статьи о фантастике стали обретать более прикладной характер. От споров о методе и о роли фантастики в историческом процессе авторы всё чаще переходили к разбору текстов своих коллег и рассуждениям о положении жанра в советской литературе. Именно в эти годы с циклом статей выступает Абрам Палей — «Советская научно-фантастическая литература» (1929), «Серьёзный прорыв на литературном фронте. (К вопросу о научно-фантастической художественной литературе)» (1930), «О жанре, которого у нас нет» (1933), «О фантастике научной и ненаучной» (1934), «Научно-фантастическая литература» (1935), публикует свои развёрнутые манифесты Александр Беляев — «Создадим советскую научную фантастику» (1934), «Золушка. О научной фантастике в нашей литературе» (1938). Любопытно, что такие статьи продолжали выходить и после первого съезда Союза писателей СССР, на котором главенствующим методом торжественно объявили социалистический реализм, а фантастам указали подобающее место — среди авторов детской литературы. Хотя, конечно, имена опальных, репрессированных и эмигрировавших писателей (Платонова, Замятина, Булгакова, Чаянова, Кржижановского) в этих статьях уже не звучали. Точку в дискуссиях поставила Великая Отечественная война, перевернувшая мир советского человека и унёсшая жизни многих активных участников этих споров.

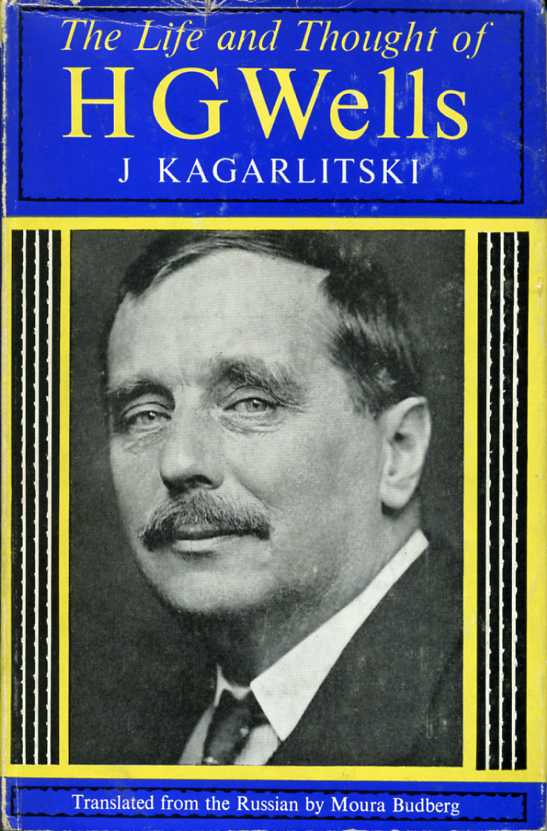

Первые самостоятельные мнения, которые и сегодня представляют интерес для кого-то, кроме историков литературы, вновь зазвучали в прессе только после смерти Сталина, в середине пятидесятых. Но что важнее всего — стали появляться новые лица, новые авторы, которые, по большому счёту, и заложили фундамент современного отечественного фантастиковедения. Первыми волну перемен оседлали, как водится, специалисты по зарубежной литературе. В 1956 году Евгений Брандис выпускает книгу «Жюль Верн. Жизнь и творчество» — первую в СССР биографию французского классика. В 1954 году начинают выходить аналитические статьи Юрия Кагарлицкого, посвящённые Герберту Уэллсу, — позже они лягут в основу биографической книги о фантасте (1963), переведённой в том числе в Великобритании. Сам Кагарлицкий защитит докторскую диссертацию, будет признан экспертом мирового класса, награждён премией Science Fiction Research Association Awards и станет почётным вице-президентом международного Уэллсовского общества. При этом сфера интересов обоих литературоведов не ограничивалась творчеством одного писателя. Брандис стал автором брошюр «Советский научно-фантастический роман» (1959) и «Мир будущего в научной фантастике» (1965, в соавторстве с Владимиром Дмитревским), а также десятков обзорных и аналитических статей о советской и зарубежной НФ. Кагарлицкий в 1974 году опубликовал во многом новаторскую книгу «Что такое фантастика?» с подзаголовком «О темах и направлениях зарубежной фантастики вчера и сегодня», где рассматривал развитие жанра от античности до второй половины XX века. Таких исследований в СССР к тому моменту ещё не существовало, да и за пределами Союза их можно было пересчитать по пальцам.

Большие перемены: оптимистичные шестидесятые

После войны жизнь постепенно возвращалась в привычное русло, однако приоритеты авторов, пишущих о фантастике, ощутимо изменились. Теперь их острее всего интересовали две темы. Во-первых, наукообразие, правдоподобность фантастических открытий и изобретений, описанных на страницах книг. Литературовед Евгений Харитонов в предисловии к своему биографическому справочнику «Фантастиковедение — кто есть кто» (1995) приводит названия нескольких типичных публикаций такого рода: «Научно-фантастическая техника начинающих писателей», «Научные романы жюльверновского типа», «Астрономия в научно-фантастической литературе». Во-вторых, фантастиковедов волновало, насколько образы книжных персонажей соответствуют кодексу строителя коммунизма: может ли советский учёный, а тем более человек светлого коммунистического будущего, сделать, сказать или подумать то, что сделал, сказал или подумал герой научно-фантастического рассказа? Или это сознательное искажение светлого образа коммунара и автора (вместе с редактором) надо бы примерно проучить — скажем, расстрелять?В шестидесятых отечественное фантастиковедение расцветает. В 1964-м предисловием к собранию сочинений Александра Беляева дебютирует писатель, переводчик и блестящий журналист Рафаил Нудельман (в соавторстве с Борисом Ляпуновым). Вскоре он переключается на других авторов, пишущих для более зрелого читателя — Стругацких, Лема, Рэя Брэдбери, — и вводит термин «философская фантастика», который дружно подхватывают фантасты-шестидесятники.

Со статьями о фантастике начинает выступать Анатолий Бритиков (в 1965 году вышли сразу три его большие работы по этой теме: «Зарождение советской научной фантастики», «НФ социальный роман о будущем» и «Эволюция научно-фантастического романа») — в 1970-м он выпустит фундаментальную и по сей день не имеющую аналогов монографию «Русский советский научно-фантастический роман». К сожалению, единственное переиздание этой работы вышло только в 2005-м, «коллекционным» тиражом 100 экземпляров.

В 1964 году первую свою статью о фантастике, «К вопросу о традициях в научно-фантастической литературе», публикует Татьяна Чернышёва, иркутский литературовед, один из крупнейших отечественных теоретиков жанра; к концу десятилетия она защитит кандидатскую диссертацию «Человек и среда в современной научной фантастике» (1969), а в 1979-м — докторскую «Природа фантастики. Гносеологические и эстетические аспекты фантастической образности». Даже те авторы, которые по старой памяти продолжают обращаться к подростковой аудитории, расширяют жанровый и тематический диапазон исследуемой литературы вплоть до античной сатиры — как фантаст Георгий Гуревич в своей книге «Карта страны фантазий» (1967).

Фантастикой интересуются не только седобородые старцы с университетских кафедр. Появляются новые лица и среди критиков. В 1974 году статьёй «Время, вперёд! Время, назад!» в ежегоднике «НФ» издательства «Знание» дебютирует Всеволод Ревич, один из самых ярких советских критиков, специализировавшихся на фантастике. В 1975-м первую свою статью, посвящённую роману Кристофера Приста «Опрокинутый мир», публикует Владимир Гопман. В 1980-м выходит (и мгновенно становится дефицитом) книга «Виток спирали. Зарубежная научная фантастика 60–70-х годов» за авторством Вл. Гакова, первая масштабная обзорно-аналитическая работа о современной западной фантастике, в том числе «Новой волне». (Первоначально под псевдонимом Вл. Гаков выступало три человека — Владимир Гопман, Андрей Гаврилов и Михаил Ковальчук, но уже в начале восьмидесятых он закрепился за Михаилом Ковальчуком сольно.) В 1985-м в очередном выпуске ежегодника «НФ» выходит большая статья «Сквозь призму грядущего», первая публикация в центральной прессе Романа Арбитмана, будущего главного зоила отечественной фантастики.

От заморозок к новой оттепели: конец советской эпохи

Большинство историков называют годом окончания хрущёвской оттепели 1968-й. Для отечественной фантастики таким водоразделом стал 1973-й, когда главу редакции фантастики издательства «Молодая гвардия» Сергея Жемайтиса сменил Юрий Медведев — и тут же заморозил большинство текущих проектов. Аукнулось повсюду. Дискуссии о жанре в прессе не то чтобы сошли на нет, но интонации начали становиться всё более казёнными, а реплики тех, кто придерживался идеи «миссия фантастики — звать молодёжь в технические ВТУЗы», всё более агрессивными. В то же время именно в семидесятых-восьмидесятых к фантастике как объекту исследования начинает внимательнее присматриваться академическая наука. «В 1970-е годы, — пишет в работе "Научная фантастика как способ конструирования социальной реальности" Евгений Цветков, — защищены первые докторские диссертации: "Герберт Джордж Уэллс" (Ю. И. Кагарлицкий, 1971) и "Сатирические утопии К. Чапека" (С. В. Никольский, 1971). В 1980–1990-х гг. доминируют исследования научной фантастики стран Европы и США и литературной антиутопии: "Современный фантастический рассказ Великобритании: 50–70-е годы" (Н. М. Кубатиева, 1980), "Творчество Джеймса Грэма Балларда. К вопросу о специфике художественного метода" (В. Л. Гопман, 1981), "Новые тенденции в английской и американской научной фантастике" (Л. Г. Михайлова, 1981), "Философская фантастика в современной английской и американской научной фантастике: романы Д. Р. Р. Толкина, У. Голдинга и К. Уилсона 50–60-х годов" (С. Л. Кошелева, 1983), "Чешская фантастическая проза 70–80-х годов XX века" (И. А. Герчикова, 1987), "Волшебно-сказочные корни научной фантастики" (Е. М. Неёлов, 1988)».Во второй половине 1980-х критика и публицистика расцветают и на страницах фэнзинов, самодеятельных малотиражных журналов. Эта веха в истории заслуживает отдельной развёрнутой статьи, назову только несколько имён: именно в «самиздате» начали пробовать свои силы Сергей Бережной, Владимир Борисов, Андрей Чертков, Сергей Переслегин и другие авторы, которым предстояло громко заявить о себе в следующем десятилетии.

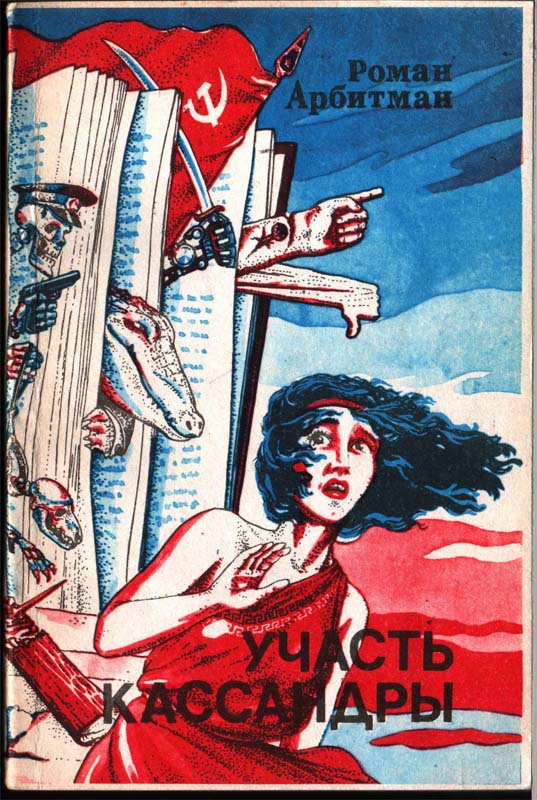

Сложнее обстояло дело с отдельными изданиями. В девяностых читать фантастику стало интереснее, чем читать о фантастике, к тому же литературный пейзаж менялся всё быстрее — исследователи не поспевали за временем. Значимых, по-настоящему важных и запоминающихся книг за это десятилетие вышло не так уж много — и, как правило, малыми, почти незаметными тиражами. В девяностые главным форматом для фантастиковедения стал сборник: две такие книги, «Живём только дважды» (1991) и «Участь Кассандры» (1993), выпустил, например, Роман Арбитман. В 1994-м издательство Terra Fantastica собрало на страницах «Ока тайфуна» главные аналитические статьи Сергея Переслегина, из которых сложился любопытный портрет советской фантастики 1980-х — и официозной, и, что называется, неподцензурной, имевшей хождение преимущественно в рукописях. В 1996-м вышел «Перекрёсток утопий» Всеволода Ревича, смелая попытка охватить историю всей советской фантастики, — в основу книги опять-таки легли статьи, публиковавшиеся в антологиях и СМИ. Исследователи и журналисты до сих пор ссылаются на эту работу как на один из главных источников по теме, хотя многие обобщения автора выглядят не вполне аргументированными, а приведённые цитаты не всегда точны.

Звёздные времена: лихие девяностые

Можно по-разному относиться к девяностым, но для нашей фантастики эта эпоха стала без преувеличения звёздной. Никогда раньше в России не выходило столько фантастических книг, никогда ещё фэндом не переживал такого подъёма. Да, многие переводы оставляли желать лучшего, а рукописи, извлечённые фантастами из заветных папок, нередко оказывались далеко не столь гениальными, как хотелось бы. Но это разнообразие не шло ни в какое сравнение с безрыбьем предыдущих десятилетий. Начались перемены и в фантастиковедении. За десять лет в России и ближнем зарубежье появилось более полусотни профильных журналов: «Сизиф», «Измерение-Ф», «ИнтеркомЪ», «Завтра», «Четвёртое измерение», «Сверхновая американская фантастика», «Фантакрим MEGA», «Если» и так далее, и тому подобное. Большинство изданий закрылось, выпустив два-три номера, но каждому нужны были рецензии, аналитические статьи, обзоры, биографические очерки. Критики, которые ещё пять лет назад публиковали по одной-две статьи в центральной прессе за год, а перо оттачивали на страницах фэнзинов и провинциальных многотиражек, внезапно пошли нарасхват. Кроме того, многие фантастические книги, отечественные и переводные, по старой традиции издавались с предисловиями — и здесь оказались востребованы таланты Андрея Балабухи, Сергея Переслегина, Вл. Гакова и их коллег.Отдельным событием стало появление в 1995 году «Энциклопедии фантастики» под редакцией Вл. Гакова, капитального тома объёмом почти 700 страниц, содержащего 1300 биографических статей. К сожалению, редактура энциклопедии оставляла желать лучшего, многие разделы отличались неполнотой и содержали фактические ошибки, но сам масштаб замысла впечатлял. До сих пор никто не попытался повторить этот эксперимент — впрочем, сегодня ту же функцию с успехом выполняет сайт «Лаборатория фантастики», ставший главным источником информации о биографиях и библиографиях отечественных и зарубежных фантастов.

Ещё один уникальный энциклопедический проект подготовил упоминавшийся выше критик и журналист Евгений Харитонов: его биобиблиографический справочник «Наука о фантастическом» включал развёрнутые справки о нескольких десятках критиков и литературоведов, в том числе начавших активно публиковаться только в девяностых, то есть о самом молодом поколении фанткритиков. Но вышла эта книга уже в следующем десятилетии и в новом тысячелетии — в 2001 году.

Не стоит на месте и академическая наука. За двадцать лет в России и ближнем зарубежье защищены сотни кандидатских и десятки докторских диссертаций по филологии, философии и культурологии, посвящённые фантастике и фантастам. Понятно, что работы с названиями «Русский научно-фантастический дискурс XX в. как лингвориторический конструкт» или «Семантическая корреляция образов персонажей, окружающего мира и времени как концептуально значимый аспект художественного текста. На материале текстов Р. Брэдбери и их переводов на русский язык» представляют интерес разве что для очень узких специалистов. Но само то, что эти специалисты не игнорируют «низкий жанр», многое говорит о переменах в отношении к фантастике.

Заря нового века

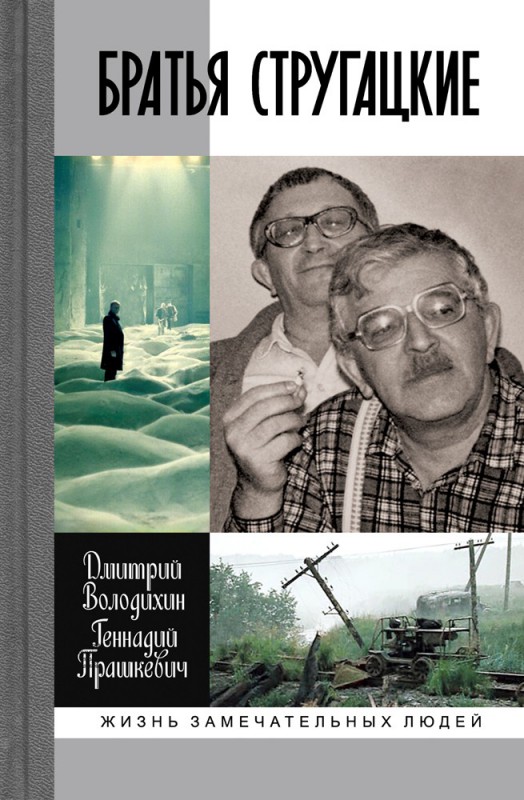

Часто приходится слышать упрёки в адрес современного отечественного фантастиковедения: не хватает того и сего, книг выходит мало и не о том. Но если взглянуть объективно, придётся признать, что в последние двадцать лет критика, публицистика и литературоведение, посвящённые фантастике, переживают в нашей стране небывалый подъём. Изданы десятки биографий — в основном исследователи фиксируются на крупнейших авторах, фигурах мирового масштаба. Опубликованы две развёрнутые биографии братьев Стругацких: автором первой из них в 2008 году стал Ант Скаландис, второй, в 2011-м, — Геннадий Прашкевич и Дмитрий Володихин. Тот же Прашкевич, но теперь уже в соавторстве с Сергеем Соловьёвым, в 2015-м опубликовал биографию Джона Толкина — хотя тремя годами ранее в другом издательстве уже появилась биография Профессора, написанная Сергеем Алексеевым. Существует как минимум три новых биографии Джорджа Оруэлла: одну написали Юрий Фельштинский и Георгий Чернявский в 2014-м, вторую — Мария Карп в 2017-м, третью — Вячеслав Недошивин в 2018-м. Выходят книги отечественных авторов о Лавкрафте (Глеб Елисеев, 2013) и Эдгаре По (Андрей Танасейчук, 2015), Рэе Брэдбери (Прашкевич, 2014) и Владиславе Крапивине (Андрей Щупов, 2017), Станиславе Леме (Прашкевич и Владимир Борисов, 2015) и Андрее Балабухе (Михаил Шавшин, 2018), и даже, будете смеяться, «Книга о Прашкевиче» — такую биографию написали в 2011 году Александр Етоев и Владимир Ларионов. В 2005-м киевский литературовед Михаил Назаренко выпускает отдельным изданием «Реальность чуда», отличный очерк творчества Марины и Сергея Дяченко, а в 2013-м петербургская писательница Юлия Андреева публикует «Триумвират: Творческие биографии писателей Генри Лайона Олди, Андрея Валентинова, Марины и Сергея Дяченко». И это далеко не исчерпывающий список. Можно сколько угодно спорить о качестве этих работ, сетовать, что не охвачены многие персоны, важные для истории фантастики, но факт остаётся фактом: материала накопилось изрядно.Чуть проще с монографиями: помимо книг, написанных тяжеловесным академическим сленгом, малопонятным для непосвящённых (например, «В союзе с утопией» Ирины Каспэ), за эти годы вышло немало работ, по сложности не сильно превосходящих традиционную научно-популярную литературу: «Современный русский историко-фантастический роман» Игоря Чёрного и Елены Петуховой, «Философия и психология фантастики» Константина Фрумкина, «Русская фантастика: нерешённые проблемы» Евгения Неёлова и Анны Струковой, «Фантастика и фантастическое: поэтика и прагматика англо-американской фантастической литературы» Ирины Головачёвой, «Философская фантастика Станислава Лема» Сагита Шафикова, «Фантастический авантюрно-исторический роман: поэтика жанра» Елены Козьминой et cetera. И это не считая сборников по материалам междисциплинарных научных конференций вроде книги «Искусство и ответственность. Литературное творчество Станислава Лема», изданной под редакцией той же Козьминой в 2017-м.

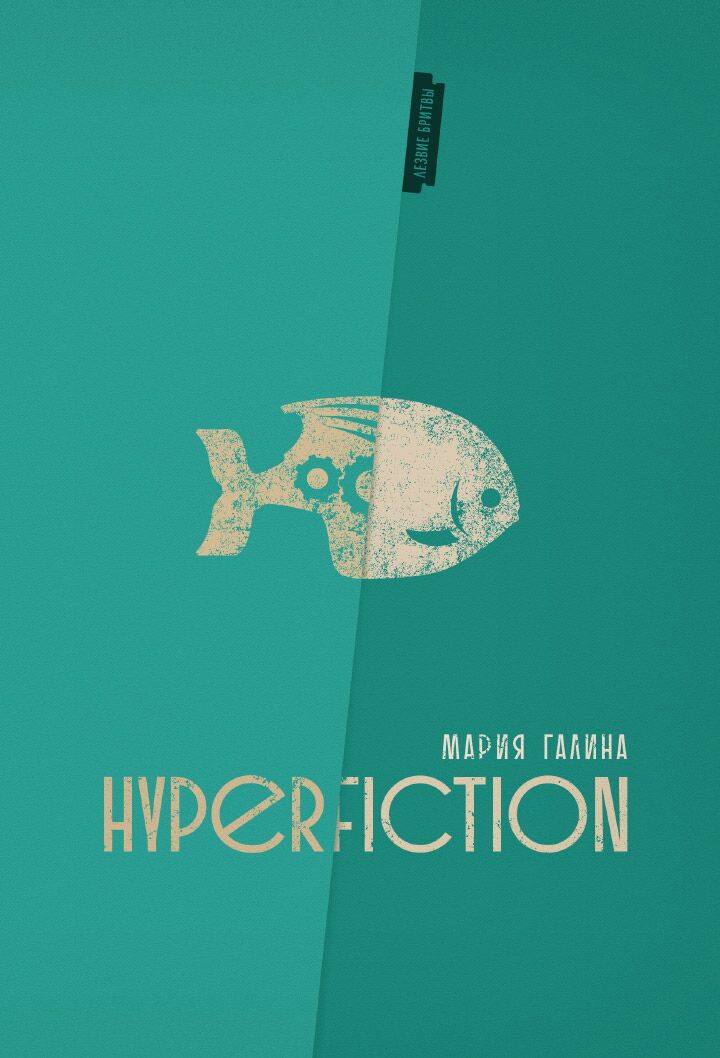

Открыты к разговору к фантастике и толстые литературные журналы, от «Невы» и «Октября» до «Нового мира» и «Нового литературного обозрения». Речь, конечно, не о сугубо «формульной» прозе, а о фантастике литературной — и о явлениях, уже ставших частью нашей истории, как, например, утопии 1920–1950-х. Тем не менее ежегодно на страницах «толстяков» публикуется несколько десятков развёрнутых рецензий, аналитических и проблемных статей, так или иначе связанных с жанром. Некоторые журналы даже посвящают этой теме спецвыпуски, а в «Новом мире» уже много лет публикуется регулярная колонка Марии Галиной Hyperfiction, где писательница, поэтесса и переводчица размышляет о месте фантастики в общекультурном контексте. В 2018 году эта колонка принесла Галиной премию имени Аркадия и Бориса Стругацких в номинации «Критика и публицистика», а в 2019-м одноимённая книга из серии «Лезвие бритвы», собранная из её лучших публикаций, удостоилась премии «Неистовый Виссарион» с формулировкой «За творческую дерзость».

Точно так же не делают исключений для статей о фантастике «книжные» интернет-издания, от «Горького» до «Года литературы»: как правило, такие материалы публикуются от случая к случаю, когда позволяет информационный повод, но порой и на регулярной основе. Наконец, профильные журналы и альманахи, как безвременно почившие («Если», «FANтастика», киевская «Реальность фантастики»), так и благополучно здравствующие поныне («Полдень» и не в последнюю очередь «Мир фантастики»), стали площадками для многих авторов, чьи глубокие, написанные с азартом и знанием фактуры статьи сделали бы честь любому «общелитературному» изданию: для Сергея Бережного и Романа Арбитмана, Михаила Назаренко и Владимира Пузия, Николая Караева и Антона Первушина, Сергея Шикарева и Константина Фрумкина.

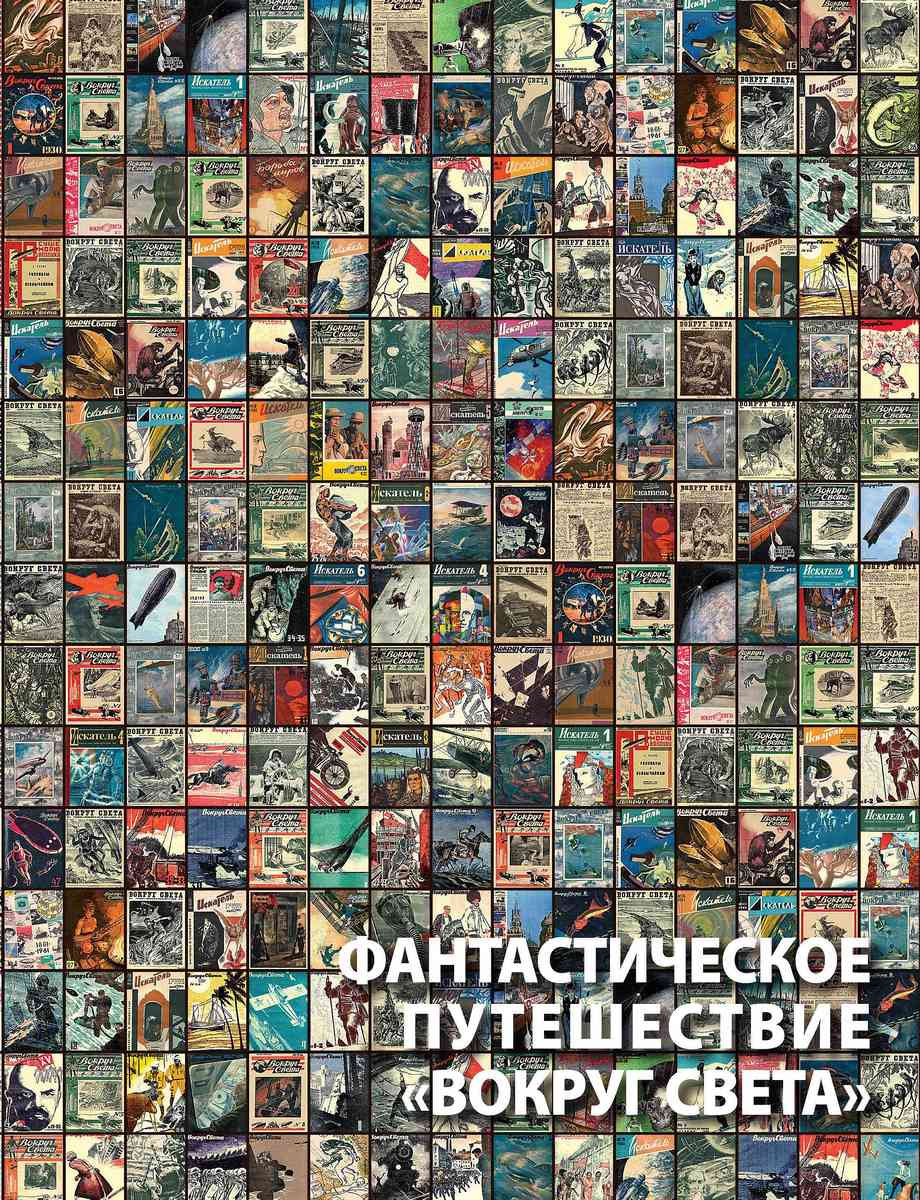

Пожалуй, две главные проблемы нашего фантастиковедения сегодня — отсутствие системы и нехватка информации. О выходе уникальной для России иллюстрированной книги Алексея Караваева «Фантастическое путешествие "Вокруг света"», посвящённой истории одноимённого журнала, читатель может узнать из нескольких источников: из развёрнутой рецензии на сайте «Горький», обзора в «Новом мире», списка лауреатов премий на сайте «ФантЛаб». О появлении другой, не столь уникальной фантастиковедческой книги, — уже только на «ФантЛабе», да и то если она попадёт в руки энтузиастам. О статье, опубликованной в «Новом мире», узнает только тот, кто постоянно мониторит сайт журнала или получает все бумажные номера по подписке. Если же у издания нет своего представительства в интернете, а тираж исчезающее мал, скорее всего, текст навечно останется «погребённым в периодике», будь он хоть трижды гениален.

На пороге светлого будущего?

Так откуда же всё-таки это недовольное бурчание, откуда этот скепсис, если с фантастиковедением у нас всё так шоколадно? Чего нам не хватает для счастья: ещё больше статей, диссертаций и биографий — для бога статей, диссертаций и биографий? Да нет, не в этом дело.Отследить все тематические публикации, вдумчиво рассортировать и разложить их по полочкам способен далеко не каждый эксперт, не говоря уж о читателе, не имеющем специальных навыков и уймы свободного времени. Трудно оценить, где густо, а где пусто, чего действительно не хватает, а чего в избытке. В результате на фоне реального изобилия возникает ощущение досадной скудности — во многом обманчивое, но от этого не менее тревожное.

Между тем жизнь идёт своим чередом. Появляются новые книжные серии, пишутся рецензии, статьи и монографии, защищаются диссертации. По подсчётам «ФантЛаба», в 2018 году в России вышло более шестидесяти фантастиковедческих книг (правда, включая переводные), а годом раньше — только сорок с небольшим. Динамика, что называется, положительная. Да, конечно, не так много, как хотелось бы, но и не так мало, как могло бы быть. А если сомневаетесь, вспомните 1970-е — и сравните.

По «Лезвию бритвы» (от редакции МирФ)

Одна из главных проблем современного отечественного фантастиковедения в том, что сложно отследить все тематические публикации, особенно статьи. Возможно, несколько исправит положение специализированная серия «Лезвие бритвы», составитель которой — автор этого обзора Василий Владимирский. Книги серии выходят с 2019 года, их выпускает питерское издательство «Аураинфо & Группа МИД». Это сборники статей и эссе о фантастике от известных отечественных критиков и литературоведов. Пока в серии вышло восемь сборников: Hyperfiction Марии Галиной, «Координаты фантастики» Сергея Шикарева, «Святой Грааль для инженеров» Константина Фрумкина, «12 мифов о советской фантастике» Антона Первушина, «Философствующая фантастика: от Стругацких до "Матрицы"» Валерия Шлыкова, «Будущее несбывшееся, или На плечах гигантов» Владимира Пузия, «Трилистники» Николая Караева, «Апокрифы Зазеркалья (Этюды о фантастике)» Евгения Харитонова. Благодаря «Лезвию бритвы» любителям нон-фикшн больше не придётся сетовать на то, что они упустили особо интересную статью.

Статьи

Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2025-го

«В глубоком погружении в историю есть особая красота». Беседа с Паоло Бачигалупи

Американский фантаст — о работе в разных направлениях и формах, а также о взглядах на будущее

Джастин Кронин «Паромщик». Философская сказка с подвохом

Психологическая драма под маской фантастической антиутопии

Серия «Лавка страха»: гибрид жанров для юных читателей

Фэнтези, детектив и ужасы под одной обложкой

Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного». Ведьмак Земли Новгородской

Новая звезда русского гримдарка

Читаем книгу: Ольга Богатикова – «Дом чудной на улице Лесной»

Герои русских народных сказок обрели облик современных людей, но не утратили сказочные способности

Валерио Эванджелисти «Николас Эймерик, инквизитор». Скромное обаяние фанатика

Противоречивый гибрид исторического фэнтези и спорной НФ

Читаем книгу: Ева Сталюкова — «Город Чудный». Книга 1: «Воскресшие»

Отрывок, в котором журналистка Ольга Потапова узнаёт о возвращении мёртвых к жизни и решает начать собственное расследование

Наташа Пулли «Маяк на краю времени». Тайны времени и личности

Альтернативная история на грани философской притчи

Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2025-го

Фантастические книги июня: от китайской антиутопии до «зверского» детектива

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты