«В глубоком погружении в историю есть особая красота». Беседа с Паоло Бачигалупи

1322

8 минут на чтение

В 2024 году, после перерыва почти в семь лет, Паоло Бачигалупи порадовал своих поклонников новым романом. «Навола» написана в непривычном для автора жанре фэнтези: до этого он работал преимущественно с научной фантастикой и часто обращался к теме глобальных катастроф. «Навола» вышла на русском языке, а в преддверии этого у нас переиздали ряд прошлых произведений автора. Мы поговорили с Паоло Бачигалупи о работе в разных направлениях и формах, а также о его взглядах на будущее.

Читайте также

Читаем книгу: Паоло Бачигалупи — Навола

Кот-император

23.03.2025

5014

Отрывок, в котором главный герой учится влиянию на поступки других людей.

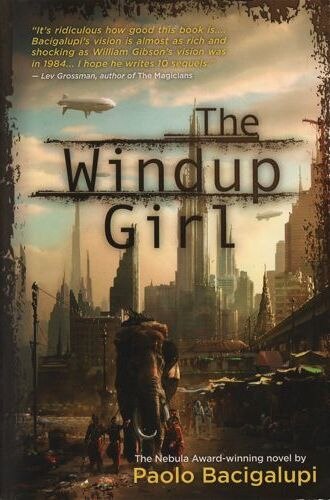

Ваш дебютный роман «Заводная» увидел свет в 2009 году и удостоился сразу нескольких престижных премий. Но до этого вы уже были известны читателям фантастики по рассказам. Сложно ли было перейти к крупной форме?

Мне удалось сделать себе имя в научной фантастике благодаря малой форме. Со временем я осознал, что она позволяет исследовать практически любую идею или концепцию, а ещё убедился, что должным образом написанный рассказ подобен взрыву ручной гранаты: поражая цель, он оставляет глубочайший след. Если рассказ хорош, он остаётся в памяти читателя навсегда. Например, я замечал, что такой эффект производили мои «Народ песка и шлаков» и «Девочка-флейта». В рассказе ты концентрируешь тот посыл, который хочешь донести, — именно это и позволяет так воздействовать на сознание читателя.

Романы же имеют другую основу: они обычно строятся не столько вокруг конкретной идеи, сколько вокруг того опыта, который получает читатель по ходу повествования. Я очень хорошо помню, с какими трудностями столкнулся, когда решил попробовать себя в крупной форме и писал «Заводную». Я постоянно чувствовал, будто вынужден добавлять в текст какие-то глупые и необязательные элементы: большое количество персонажей, переплетающиеся сюжетные линии, препятствия для героев. А я привык просто выражать через повествование те или иные идеи. Так что мне приходилось прикладывать усилия, чтобы приспособиться к новому для меня формату.

Я знал, что могу любую идею, какая придёт мне в голову, реализовать в рассказе объёмом в 10 000 знаков. Но внезапно мне потребовалось написать в двенадцать раз больше, ведь если хочешь зарабатывать литературой, то надо выпускать романы: одними рассказами не проживёшь.

И у меня в голове постоянно всплывала мысль: «Зачем мне все эти лишние слова, это же безумие». Но сейчас я смотрю на это иначе — особенно после того, как попробовал себя в фэнтези. Я стал много думать о том, что в глубоком погружении в историю есть особая красота. Эта мысль кажется очевидной, но в полной мере я осознал её только со временем. Когда ты пишешь рассказ, то выражаешь какую-то идею, а берясь за роман или цикл — словно переносишься в другой мир и проживаешь в нём целую жизнь. В этом есть своя, особая прелесть.

У вас на счету не только произведения для взрослых читателей, но и романы для подростков. Различается ли ваш подход к работе над историей в зависимости от того, на читателей какого возраста она ориентирована?

Я руководствуюсь разными мотивами, когда пишу для взрослых читателей и для подростков. Когда я обращаюсь к первым, то стремлюсь дать им этакий интеллектуальный подзатыльник — шокировать и заставить выйти из зоны комфорта. Когда же я пишу для молодой аудитории, то стараюсь закладывать в истории посыл: пусть даже сейчас мы движемся в дурном направлении, всё же можно найти повод для надежды на лучшее и способы исправить ситуацию.

Когда я писал «Разрушителя кораблей», то одной из моих целей было сделать концепцию устойчивости окружающей среды привлекательной для читателей. Поэтому я показал, как может функционировать глобальная экономика, основанная на использовании парусников. В прошлом у нас уже была такая, и я задался вопросом, как могло бы выглядеть её возрождение с учётом всех наших современных научных достижений и знаний. И старался побудить читателей задуматься об этом.

Ваш недавний роман, «Навола», написан в достаточно непривычном для вас жанре фэнтези. Что побудило вас обратиться в нему?

Я очень устал писать о проблемах, связанных с изменениями климата. У меня развилась депрессия, выгорание. Я чувствовал себя на дне пропасти и, чтобы выбраться из неё, взялся за небольшие писательские эксперименты: просто делал небольшие литературные зарисовки, чтобы понять, хочу ли я вообще этим дальше заниматься. Был период, когда я думал, что этого не хочу.

В итоге я написал «Наволу» — мой секретный проект, который не предназначался для издания. Я не думал, что из этого получится роман и не планировал его выпускать — это был просто творческий эксперимент. Думаю, роман в итоге состоялся, потому что он стал для меня своего рода отдушиной. Способом отвлечься от всех сложностей повседневной жизни, а также многочисленных переживаний и раздумий о том, куда мы движемся как общество или какое будущее ждёт моего ребёнка. Возможность на время забыть об этом и перенестись в иной мир оказалась для меня настоящим благословением.

Не то чтобы на страницах «Наволы» вас ждёт позитивная история: в ней происходит очень много дурных вещей, — но всё же для меня это был приятный эскапизм. И есть особое очарование в том, чтобы создать полностью свой собственный мир, который ты формируешь как хочешь и который можешь затем продолжать исследовать и расширять. Я стремился сделать эту историю по-настоящему многослойной и сам погружался в неё с головой. Я не просто получал удовольствие, когда писал «Наволу», но и чувствовал, что эта работа помогает мне исцелиться. И в какой-то момент я осознал, что у меня получился целый роман и мне хочется попробовать опубликовать его.

В последние годы в информационном поле всё чаще звучат темы, связанные с глобальным изменением климата и его последствиями. Вы поднимали эти вопросы в своих историях ещё до того, как об этом стали говорить так часто и громко. Как вам кажется, с тех пор не приблизились ли мы к тем катастрофическим сценариям, о которых вы предупреждали?

Без всяких сомнений мы сейчас ближе к потенциальной катастрофе, чем раньше. Думаю, мы не пытаемся свернуть с этого пути потому, что люди, по крайней мере в большинстве сообществ, руководствуются краткосрочными мотивами, целями и угрозами. Мы хорошо приспособлены решать проблемы, которые непосредственно маячат перед нами. Это нам понятно, мы умеем справляться с препятствиями, которые видим перед собой: эволюция приучила нас к этому.

Проблема с масштабными угрозами вроде глобального потепления заключается в том, что человек воспринимает их просто как информацию, а не через призму личного опыта. Более того, даже если у вас есть опыт, который позволяет сделать вывод, что что-то идёт не так: например, вы столкнулись с ураганом или засухой, — то постепенно пережитые беды, если на следующий год они не повторятся, будут стираться из памяти. Иными словами, если сигнал нашему сознанию, что мы стоим перед лицом большой проблемы, не будет постоянным, мы не станем предпринимать каких-то действий, чтобы изменить ситуацию.

То, что мы хорошо приспособлены для решения сиюминутных, а не долгоиграющих проблем, — это, я думаю, фундаментальный изъян человеческой природы. Вот почему без эффективных правительственных служб, способных донести эту информацию до людей, и без зрелого общества, способного её воспринять, очень сложно что-то поменять, даже несмотря на наличие необходимых инструментов.

Как считаете, есть ли у нас шанс измениться и начать более эффективно справляться с подобными проблемами?

Да, я думаю, в нас есть такой потенциал. Я вижу, что человек может развить в себе больше альтруизма и действовать более дальновидно, но те системы, которые мы построили, не способствуют движению в этом направлении. Мне кажется, дело тут не столько в человеческой природе: я не думаю, что мы предрасположены быть глупыми и близорукими; скорее, мы создали общественные институты, которые поощряют это.

На мой взгляд, мы в силах создать корпорацию или капиталистическое общество, где ценности и цели не будут сводиться только к максимальной прибыли. Мы можем производить инновации, которые позволят нам построить лучшее будущее, но для этого нужны соответствующие правила и условия. А без должных стимулов люди не чувствуют, что им стоит двигаться в этом направлении, и предпочитают вкладывать деньги не в науку или улучшение инфраструктуры городов, а в инвестбанки или, скажем, в криптовалюты и тратить энергию на создание чего-то глупого просто потому, что это сулит обогащение.

Хотелось бы, чтобы полезные для общества вещи в то же время приносили прибыль, но для этого нужно менять правила игры и создавать общество, стремящееся не только к сиюминутной выгоде.

Путешествуя по миру, понимаешь, что правила игры могут быть разными. Я живу в США, и мы привыкли считать свои порядки нормой. Но в других странах люди зачастую имеют о ней несколько иные представления. В Коста-Рике сталкиваешься с работающей иначе медицинской системой, в Италии у людей другое мнение о правильном балансе между работой и личной жизнью.

Или можно посмотреть на Сингапур, который решил жёстко бороться с коррупцией: там чиновникам платят очень большие деньги, но и очень строго наказывают за нарушения законов. Вот пример того, как повысить эффективность правительства и практически одолеть коррупцию; мы видим, что это достижимо. Так что возможности есть, но надо стремиться их реализовать.

В своих историях вы не раз изображали будущее, в котором человечество сделало ставку на развитие генной инженерии. Расскажите пожалуйста, как у вас появился интерес к ней?

Я заинтересовался генной инженерией по двум причинам. В Соединённых Штатах есть компания Monsanto, ей принадлежит патент на технологию, которая лишает фермеров возможности сеять семена растений, уже выращенных ими, — им придётся всякий раз покупать новые семена у компании. Так у меня появилась идея корпорации, что позиционирует себя как источник пищи для людей, но на самом деле пользуется своим положением, чтобы выжать как можно больше прибыли. Разработка этой технологии вызвала волну осуждения, и во многих странах её не стали применять, но она всё ещё существует. И я подумал: раз она может радикально изменить привычный нам образ жизни, то неплохо бы рассмотреть вероятные последствия.

Другой проект, который пробудил во мне интерес к генной инженерии, должен был сделать полевицу невосприимчивой к пестицидам. Это позволило бы уничтожать все сорняки и получать безупречный газон — например, идеальную площадку для гольфа. Решение казалось изящным и красивым, но проблема в том, что семена травы перемещаются по воздуху в непредсказуемых направлениях. И когда компания начала экспериментировать со своими генно-модифицированными семенами на очень ограниченной площади всего в несколько акров, то вскоре обнаружила, что они разносятся далеко за её пределы. Сама технология изменения семян была протестирована и признана безопасной, но, когда её попытались применить на практике, появились непредвиденные последствия.

Мне кажется, для научной фантастики непредвиденные последствия тех или иных решений — отличная отправная точка для сюжетов. Мне было интересно исследовать эту тему в своих историях, и так я стал обращаться к вопросам генной инженерии.

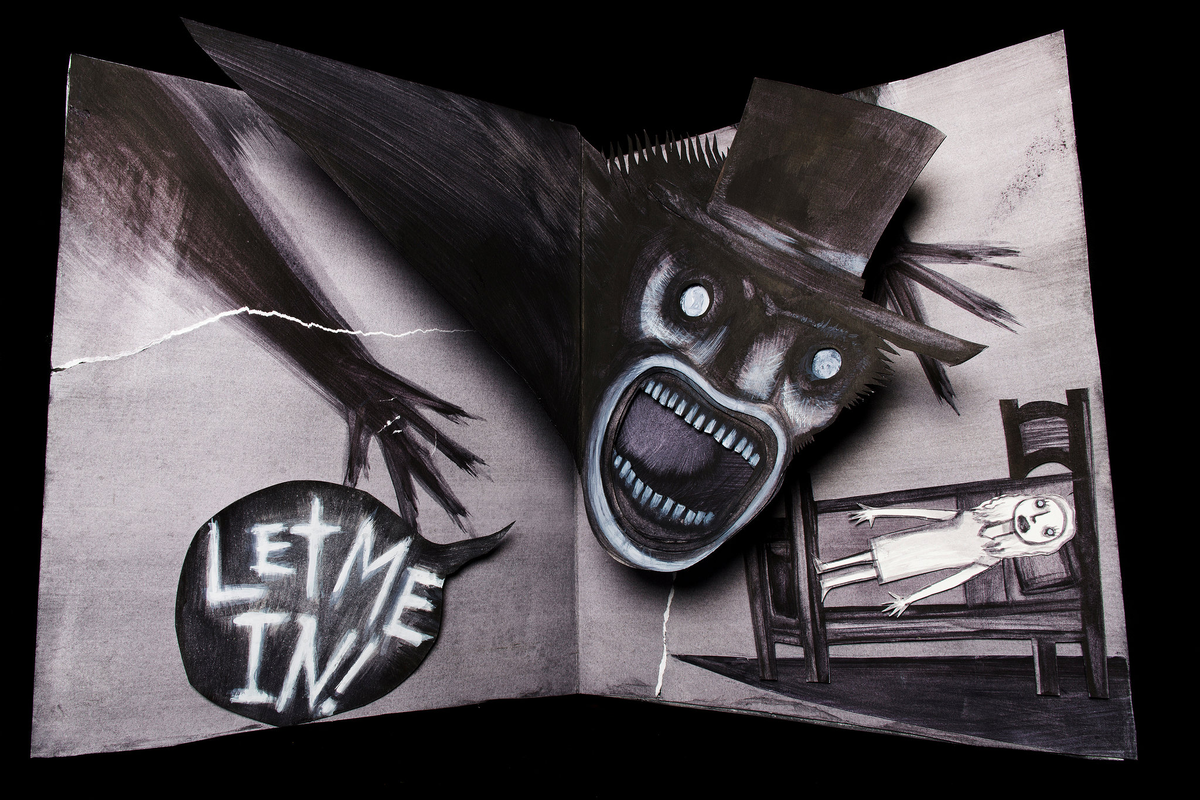

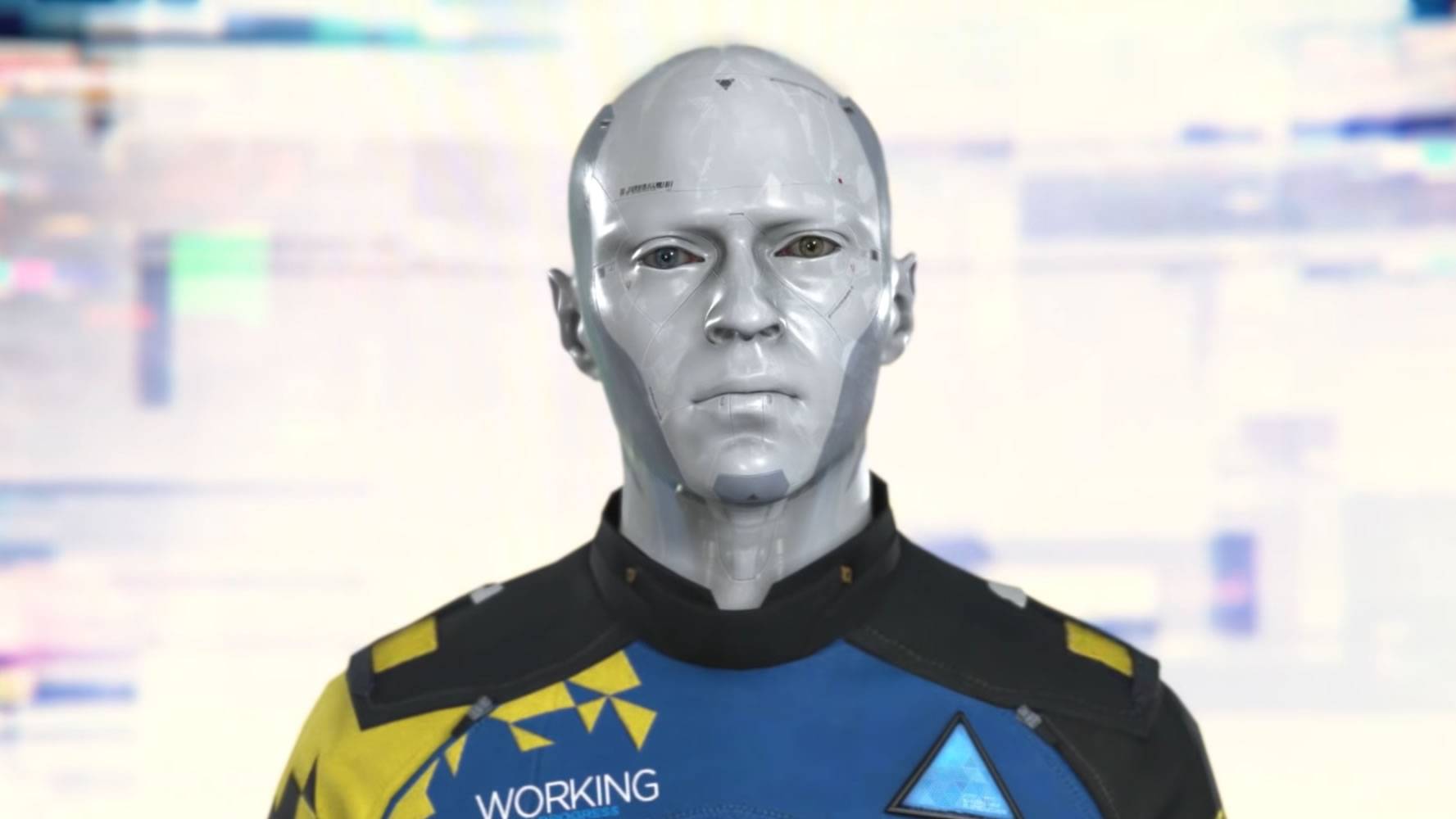

Рассказ Бачигалупи «Хлоп-отряд» лёг в основу третьего эпизода второго сезона анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы»

Когда вы создаёте образы будущего для своих историй, насколько вы при этом опираетесь на то, что происходит здесь и сейчас?

Я всегда экстраполирую современные мне тренды или отталкиваюсь от актуальных событий. Я вижу что-то, что вызывает у меня беспокойство и западает мне в сердце, и задаюсь вопросом: если так будет продолжаться, каким станет наш мир? Например, я всерьёз задумался об изменении климата и засухах благодаря другу-журналисту, который писал о том, что запасы воды в водохранилищах США сокращаются. Тренд был очевиден, но эта проблема, казалось, никого не волнует, и я решил написать, к чему она может привести.

Так рождаются все мои произведения. Я вижу что-то, начинаю об этом размышлять и переживать, и это становится основной для истории.

Паоло Тадини Бачигалупи родился 6 августа 1972 года в городке Паония (штат Колорадо). Окончил Оберлинский колледж в штате Огайо по специальности изучения Восточной Азии, после которого несколько лет жил в Китае и Индии. Ныне живёт с семьёй в родном штате.

Бачигалупи дебютировал в фантастике в 1999 году с рассказом «Полный карман дхармы». Несколько лет он писал только рассказы, а в 2009 году вышел его первый роман — антиутопия «Заводная», которая принесла автору славу, читательское признание и более десятка премий, включая «Хьюго», «Небьюлу» и «Локус».

В дальнейшем у писателя вышли ещё семь романов, большинство из которых показывают будущее, где разразилась экологическая катастрофа: «Разрушитель кораблей» (2010), «Затонувшие города» (2012), «Водяной нож» (2015), «Орудие войны» (2017). На счету автора также детский хоррор про зомби и юношеский конспирологический триллер. Попробовал себя Бачигалупи и в жанре фэнтези: в 2011-м у него вышла повесть «Алхимик», а совсем недавно — роман «Навола» (2024), чьё действие происходит в мире, напоминающем Италию времён эпохи Возрождения.

Статьи

Что почитать? 6 очень зимних мистических книг

Какие книги выйдут в 2026 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

Фантастические ожидания читателей со всего мира

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Юношеская и детская фантастика

Что будет читать в наступившем году молодёжь всех возрастов.

Джордж Мартин дал сенсационное интервью. «Песнь льда и пламени» может быть никогда не закончена

«Я не вижу хэппи-энда для Тириона».

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Хоррор, мистика и магический реализм

Страшные истории, странные истории, сверхъестественные истории

Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

Вспомним тех, кто не смог встретить 2026 год.

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези

Книги в жанре фэнтези, которые мы будем читать в 2026 году.

История «Зайчика» получит развитие в полноценном романе: интервью с Дмитрием Мордасом

Беседа с автором «Зайчика» об истории создания, визуальных образах, источниках вдохновения и многом другом.

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика

Научная фантастика, которую мы будем читать в следующем году.

Что почитать? 6 книг, создающих новогоднее настроение

Запах ёлки и мандаринов прилагается

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты