Как мы полюбили Стругацких. Воспоминания наших авторов

5701

20 минут на чтение

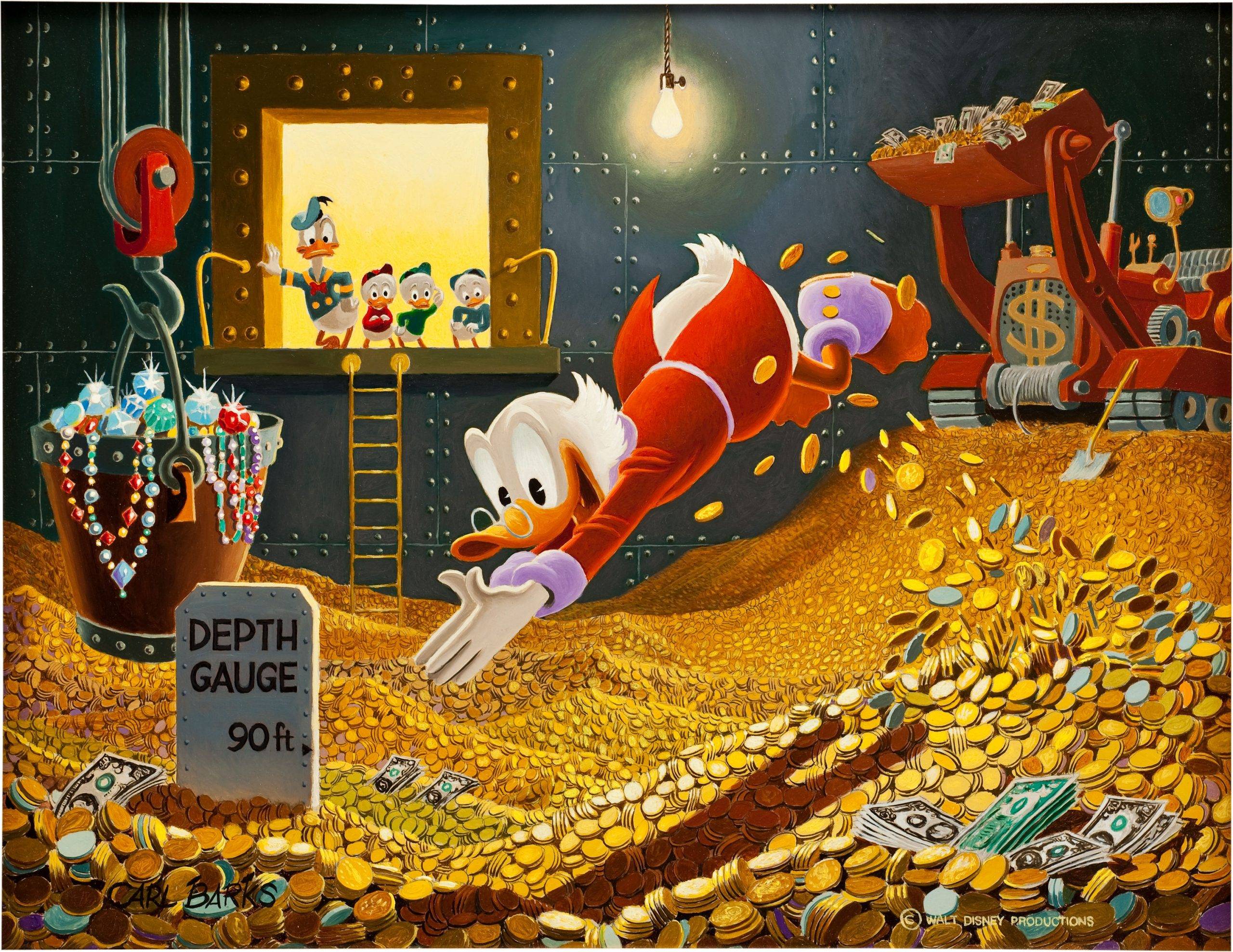

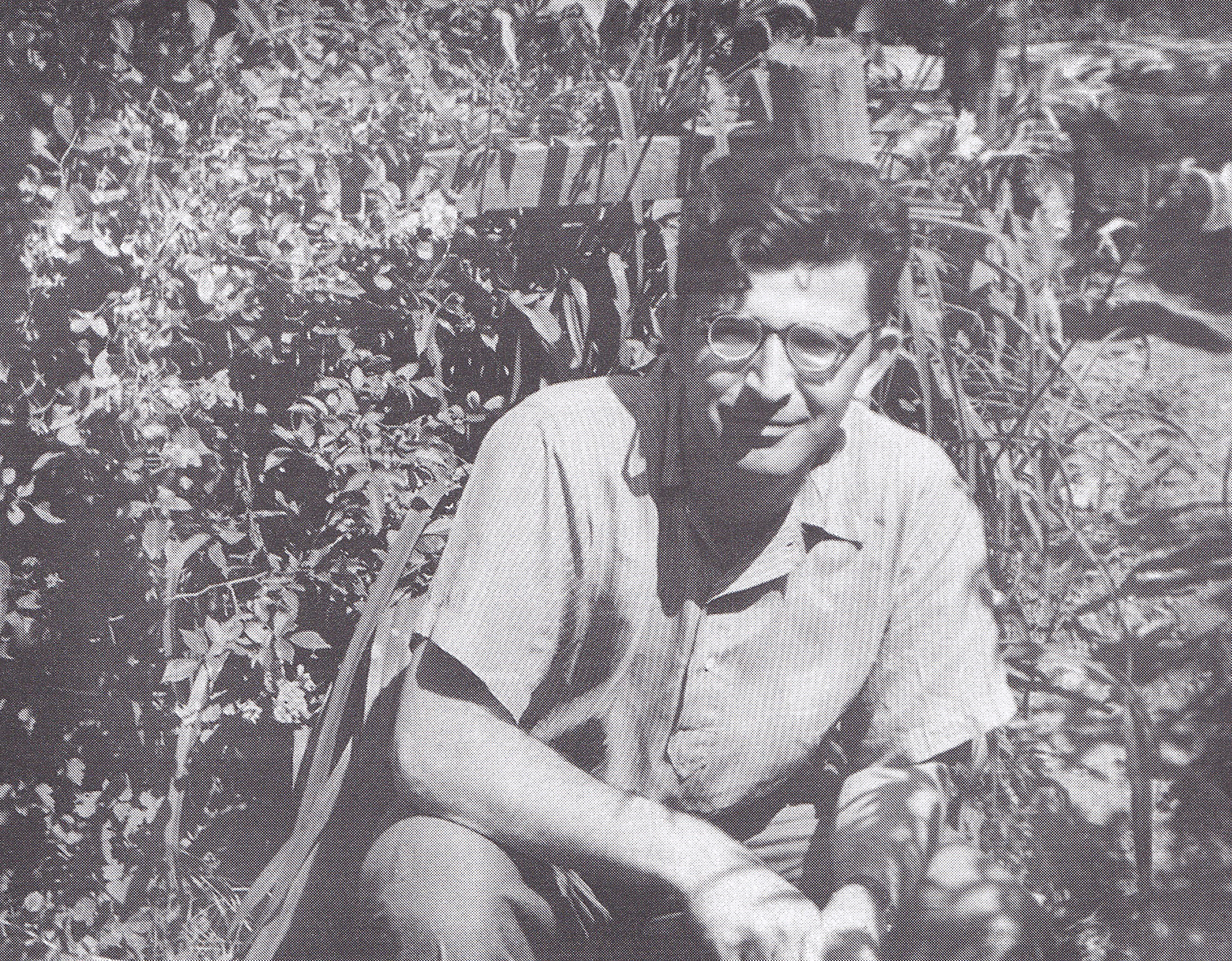

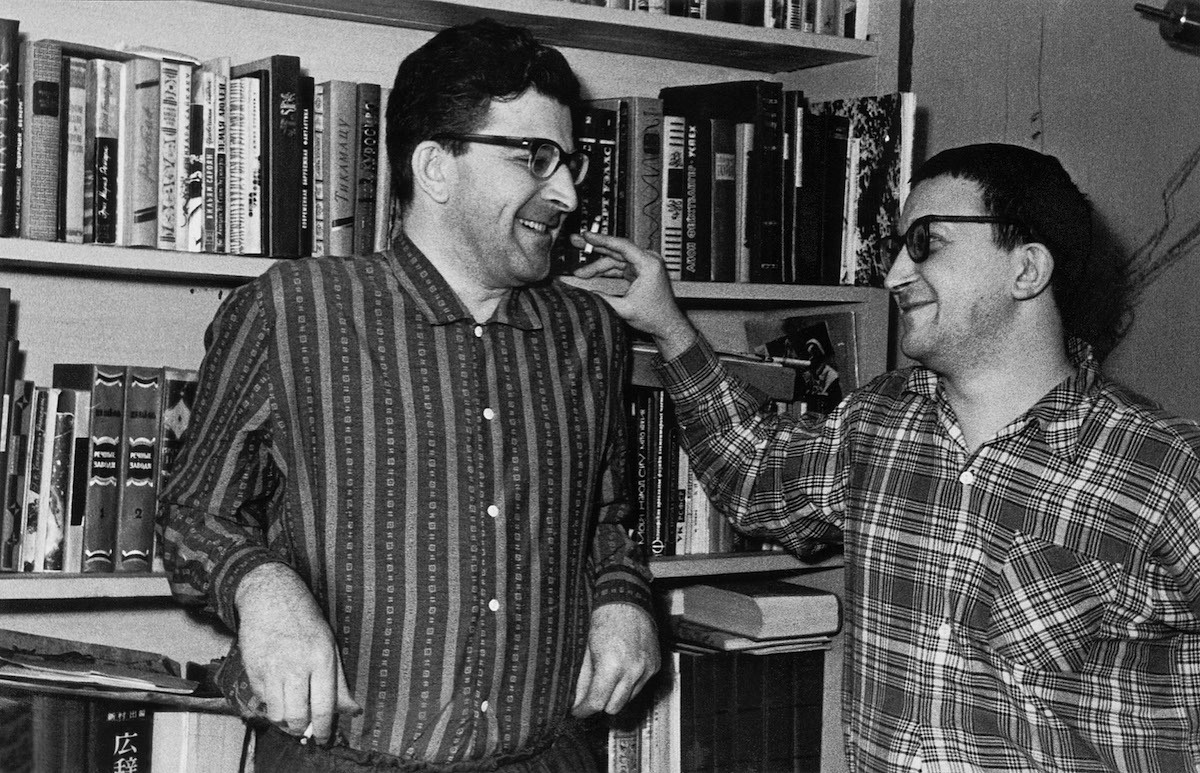

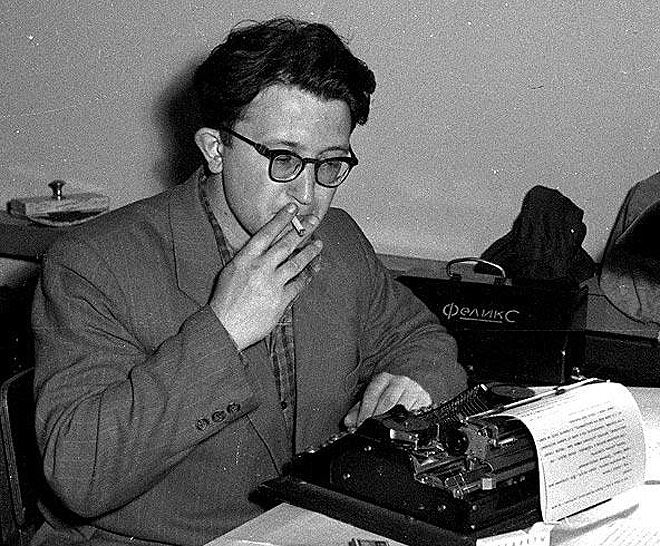

28 августа исполняется сто лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого, первой скрипки знаменитого творческого тандема, который заслуженно считается ключевым в советской фантастике. Впрочем, братья Стругацкие — явление скорее мирового порядка.

Мы долго думали, как отметить памятную дату, особенно с учётом того, что готовим специальный выпуск, посвящённый Стругацким. Не хотелось пересекаться и повторяться. Поэтому вместо традиционных юбилейных материалов мы решили собрать личные истории из жизни наших авторов и сотрудников, так или иначе связанные с АБС. Ведь очень часто именно книги Стругацких становились причиной, по которой люди полюбили фантастику.

О «своих Стругацких» расскажут критик Василий Владимирский, постоянные авторы журнала Николай Караев и Роман Файницкий, редакторы «Мира фантастики» Александр Гагинский, Мария Лебеденко и Борис Невский.

Василий Владимирский

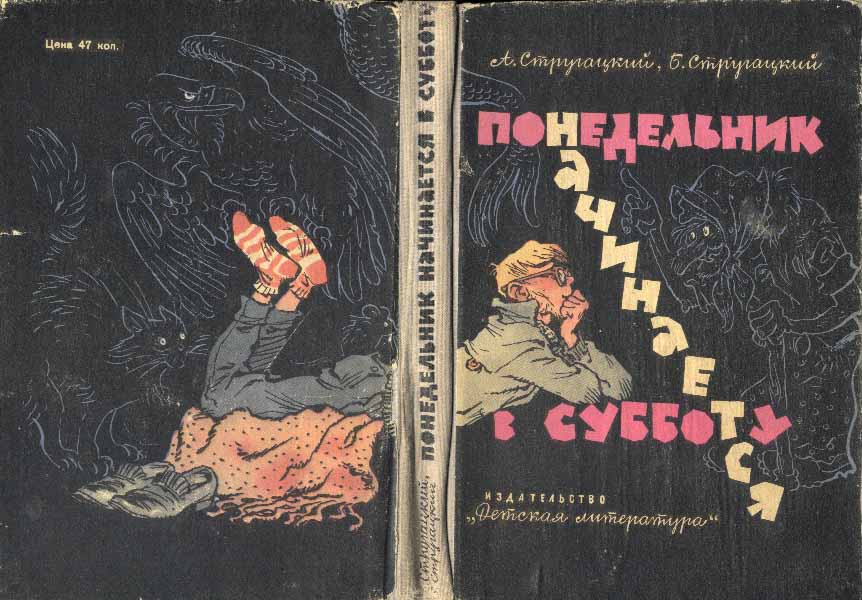

Первую повесть братьев Стругацких я прочитал в глубоко дошкольном возрасте, в первой половине 1980-х. Ну то есть как — «прочитал»? Мне прочитали. Вслух. Родители поехали на охоту в Новгородскую область, остановились в деревенской избе — и нашли книгу с оторванной обложкой, которой хозяева накрывали крынку с простоквашей. Оказалось, это «Понедельник начинается в субботу»: они, хозяева, случайно купили книгу во время поездки в город, повинуясь хватательному рефлексу — фантастика! дефицит! надо брать! — но зачем-то начали читать, ни черта не поняли и нашли более практичное применение. Родители обменяли томик Стругацких на коробку охотничьих патронов — тоже дефицит, но куда более понятный и полезный для колхозников. А книжка уехала из Новгородской области в Ленинградскую.

Собственно, в детстве родные часто читали мне вслух то, что хотели прочитать или перечитать сами. Родители — «Звёздные дневники Ийона Тихого» Лема и «Альтиста Данилова» Владимира Орлова, бабушка, кандидат медицинских наук и член партии с 1942 года, — почему-то «Вия» и «Страшную месть» (с тех пор книжный хоррор меня не особо трогает). То есть литературу, мягко говоря, не детскую. Но даже на этом фоне «Понедельник» выделялся: искромётным юмором, раскованной фантазией, живым, лёгким языком.

Проблема в том, что найти что-то похожее тогда, в 1980-х, оказалось задачей не из простых. Полки магазинов в «самой читающей стране мира» были плотно забиты книгами, изначально не предназначенными для чтения, только для отчёта перед Госпланом. Суконная соцреалистическая «секретарская проза» (то есть бесконечные тома секретарей Союза писателей СССР) соседствовала с продукцией «Политиздата» о покосах, надоях, выплавке чугуна в странах народной демократии и об интенсификации производства, сочинения классиков марксизма-ленинизма — с избранными произведениями Леонида Ильича Брежнева. А отовариваться у спекулянтов младшекласснику не позволял бюджет.

Отчасти выручали библиотеки. Мой дядя, университетский физрук и общественный рыбинспектор, азартно браконьерил на Разливе, напротив знаменитого ленинского шалаша, — и время от времени делился добычей с библиотекаршами из посёлка Тарховка, что в двадцати километрах от Ленинграда и в тридцати от того места, где прошла большая часть моего детства. В знак признательности милые девушки запускали придурковатого племянника, то есть меня, покопаться в книгохранилище.

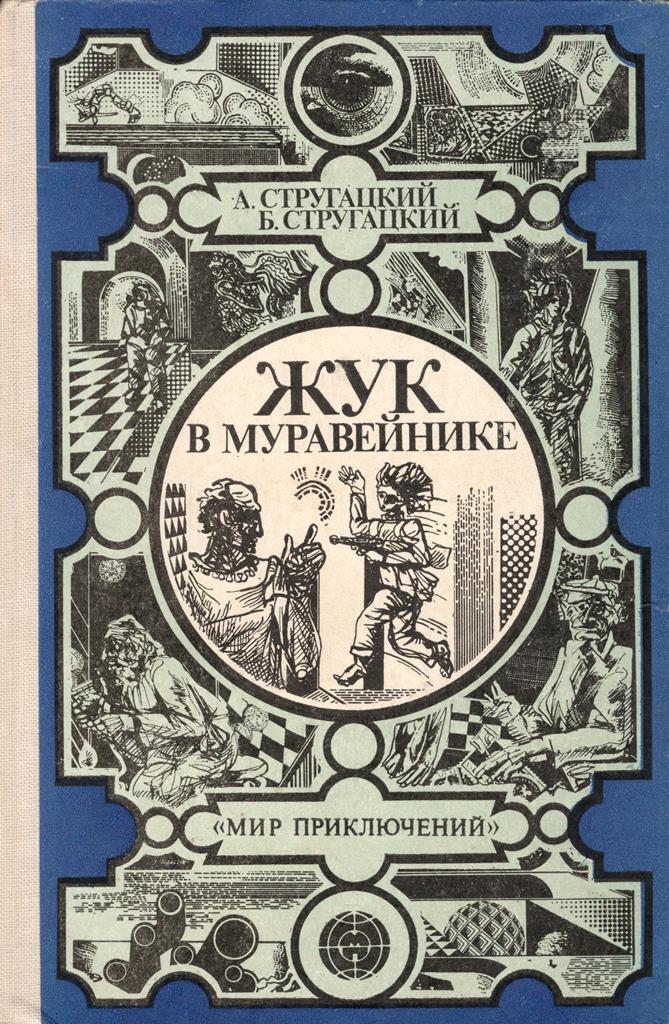

Авторских книг Стругацких там, конечно, не нашлось, зато удалось добыть сборник «Белый камень Эрдени» с «Жуком в муравейнике», «Фантастику-62» с «Попыткой к бегству», «Эллинский секрет» с главами из «Улитки на склоне». А ещё — старые подшивки «Уральского следопыта» с повестями Владислава Крапивина, «Фауста» Гёте, сборники Э. Т. А. Гофмана, успешно заменявшие мне фэнтези, и многое другое, увлекательное и труднодоступное.

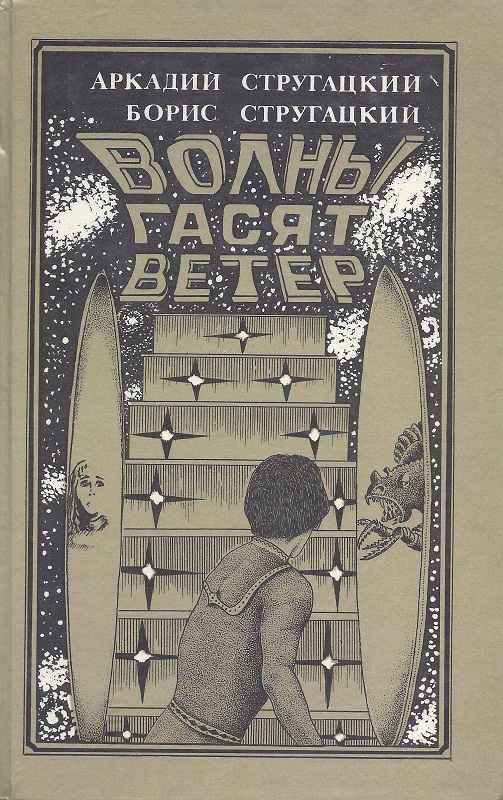

Потом настало время периодики. Как все уважающие себя советские любители фантастики, я (а точнее, моя семья) был подписан на журналы «Знание — сила», «Техника — молодёжи», «Вокруг света», «Химия и жизнь», «Уральский следопыт». Во второй половине 1980-х, по мере того как перестройка набирала обороты, многие из них бросились печатать неизданных Стругацких — но в основном сценарии или фрагменты крупных произведений. Целиком новые повести, как назло, выходили в журналах, на которые я подписан не был. В «Неве» появились «Хромая судьба» и «Град обреченный». В «Юности» — «Отягощённые злом». В «Смене» вышла ранее не печатавшаяся версия «Сказки о тройке» — я, уже подросток, ухнул все карманные деньги на годовой комплект, который неожиданно выставили в ближайшем букинисте, и уговорил маму включить журнал в нашу подписку.

В рижской «Даугаве» под названием «Время дождя» была опубликована повесть «Гадкие лебеди» — до сих пор одна из моих любимых наравне с «Понедельником». Журнал нам на несколько дней одолжила Наталья Галкина, поэтесса и участница семинара Бориса Стругацкого: до сих пор помню, как читал эту повесть пасмурным дождливым летом в писательском посёлке Комарово, в холодном каменном доме с видом на запущенный, заросший мясистой зеленью сад. Может быть, именно поэтому рабочее название «Время дождя», данное повести, чтобы на какое-то время сбить со следа цензоров, по сей день кажется мне более удачным, чем патетические «Гадкие лебеди».

Если говорить о публикациях, вторая половина 1980-х для Стругацких выдалась не менее удачной, чем первая половина 1960-х. Всего за несколько лет вышло полдюжины мощных, ярких, выразительных текстов АБС, не знакомых широкой публике, — не считая пьес, литературных сценариев и повести «Беспокойство», забракованной некогда самими авторами. Проблема в том, что за исключением «Отягощённых злом» и «Хромой судьбы» все эти вещи были написаны пятнадцать-двадцать лет назад и либо публиковались единожды (в «тамиздате» и малодоступных провинциальных журналах), либо годами пылились в ящике стола, как «Град обреченный».

Для читателя-подростка, который начинал знакомство со Стругацкими именно в те годы, это отличное стечение обстоятельств, а вот для самих авторов, как я теперь понимаю, не очень. Выйди все эти тексты сразу после того, как были написаны, да ещё и в исходной редакции, не изуродованные цензорами всех мастей, история советской фантастики второй половины ХХ века (а возможно, и всей нашей изящной словесности) могла бы повернуть в совсем иное русло.

Другое дело, что альтернативную ветку истории, на которой это стало бы возможным, представить себе непросто: слишком многое должно было измениться во всех сферах жизни Страны Советов, чтобы АБС оставили в покое и дали им работать так, как они сами считали нужным. Впрочем, справедливости ради, при таком раскладе Стругацкие не написали бы ни «Сказку о Тройке», ни «Град обреченный», ни «Гадких лебедей», ни «За миллиард лет до конца света» — а мы, соответственно, не прочитали бы. Наверное, они написали бы другие повести, может быть, не хуже. Но это, как звучит рефреном в «Понедельнике», уже совсем другая история.

Кстати, ту давнюю книжку из детства с оторванной обложкой я храню до сих пор — из сентиментальных соображений. Казалось бы, с тех пор вышла уйма изданий «Понедельника», есть иллюстрированные, комментированные, с восстановленными купюрами. Только в моей домашней библиотеке четыре штуки на все случаи жизни, не считая электронных версий. Но и эта по сей день стоит на полке — единственная из родительской библиотеки. Не столько книга, сколько артефакт эпохи: надо же и мне чем-то подпитывать ностальгию по светлому, ничем не омрачённому советскому детству.

Александр Гагинский

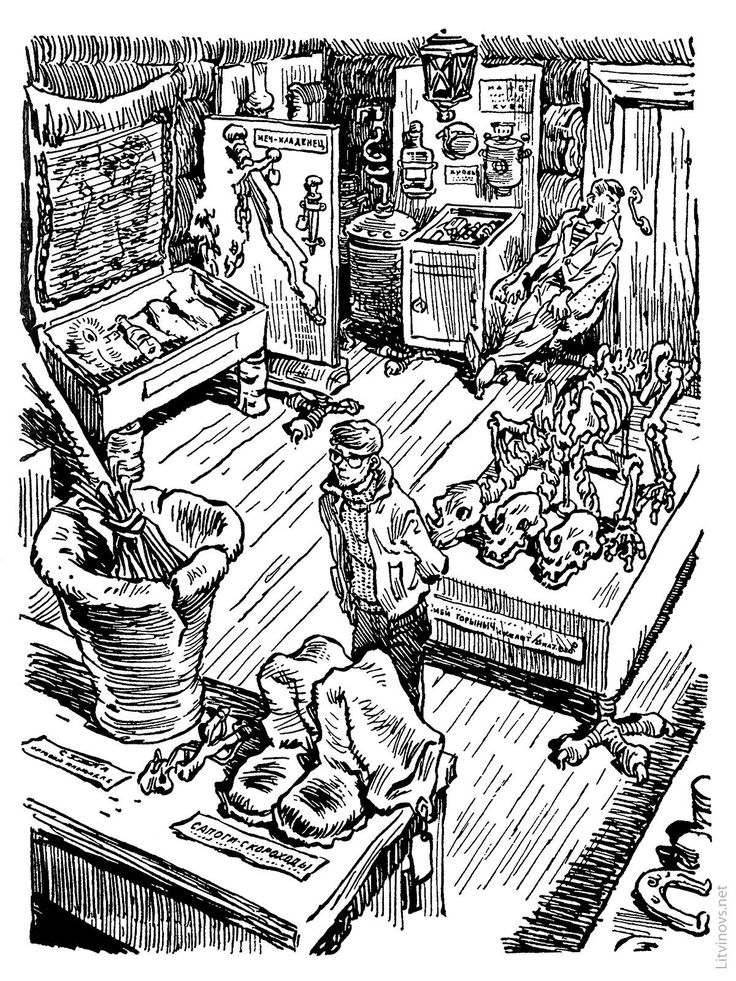

Всё началось в детстве. На чердаке на даче я нашёл старую книжку, в которой не хватало страниц — часть глав была напечатана заново на машинке. Книга была необычная, про магию… в советском НИИ. Полная незнакомых мальчишке слов — но не скучная оттого, а зовущая разобраться. Потому что история, мир, герои того стоили.

Позже я познакомился с иными Стругацкими. Узнал их с разных сторон — как живописателей быта простых космонавтов; как сомневающихся романтиков, которые посылают своих прогрессоров на тяжёлые испытания; как злых сатириков, разочарованных в своих ранних идеалах. Я не люблю выбирать любимый цвет, фильм, группу и так далее, но если мерить по количеству книг, повлиявших на меня, запавших в душу, мои любимые писатели — братья Стругацкие.

Почему именно они?

Может, дело в сочном, выразительном русском языке, которым написаны их лучшие книги. В игре слов и стилей, остроумном смешении высокого и низкого (из анализа их стилистики даже выросла моя курсовая!). В речи персонажей, где у каждого своя неповторимая манера. В фразах, которые стали крылатыми и уже полвека кочуют по умам и языкам, выдавая фанатов друг другу, как чёрные майки — рокеров. В язвительной сатире, сочетавшейся с мягким, совсем не злым юмором…

Но языкастых авторов русская литература знала немало. В этом Стругацкие лишь наследники традиций Гоголя, Ильфа и Петрова, Булгакова. Это явно не всё.

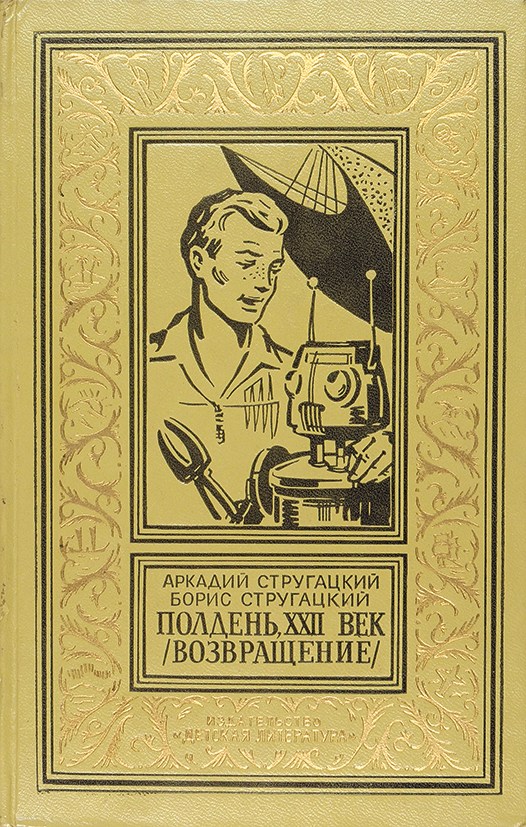

Может, дело в Полудне — мире, который и правда хотелось бы построить? В отличие от многих советских фантастов, рисовавших жителей будущего идеальными и потому неживыми, Аркадий и Борис писали о героях, в которых можно поверить. Не идеальных, но хороших людях, похожих на геологов и монтажников-высотников из советских 1960-х. О «структуральнейших лингвистах» и «истинно космических душах», которые готовы рискнуть ради доброго дела и не боятся смерти — просто не хотят её. Да и НИИЧАВО с остроумными магистрами-трудоголиками кажется волшебным предтечей этого мира.

Но светлым будущим с яркими героями в фантастике не удивишь, и не только в советской — спросите фанатов «Звёздного пути». Тут важно кое-что ещё.

Может, дело как раз в том, что Стругацкие не обещали простое будущее, и это делало их интереснее. Их герои задавались трудными, даже неразрешимыми вопросами. Типовой сюжет советской фантастики — земные коммунары прилетели на отсталую планету, подняли революцию, и жизнь наладилась — они беспощадно деконструировали. Нет, говорили братья, мир не населён тиранами и свергающими их бунтарями. Если у звёзд живут люди — то тоже настоящие, люди своей эпохи, Средневековья или мира войн и диктатуры. И их мышление не изменится сразу от встречи с пришельцем.

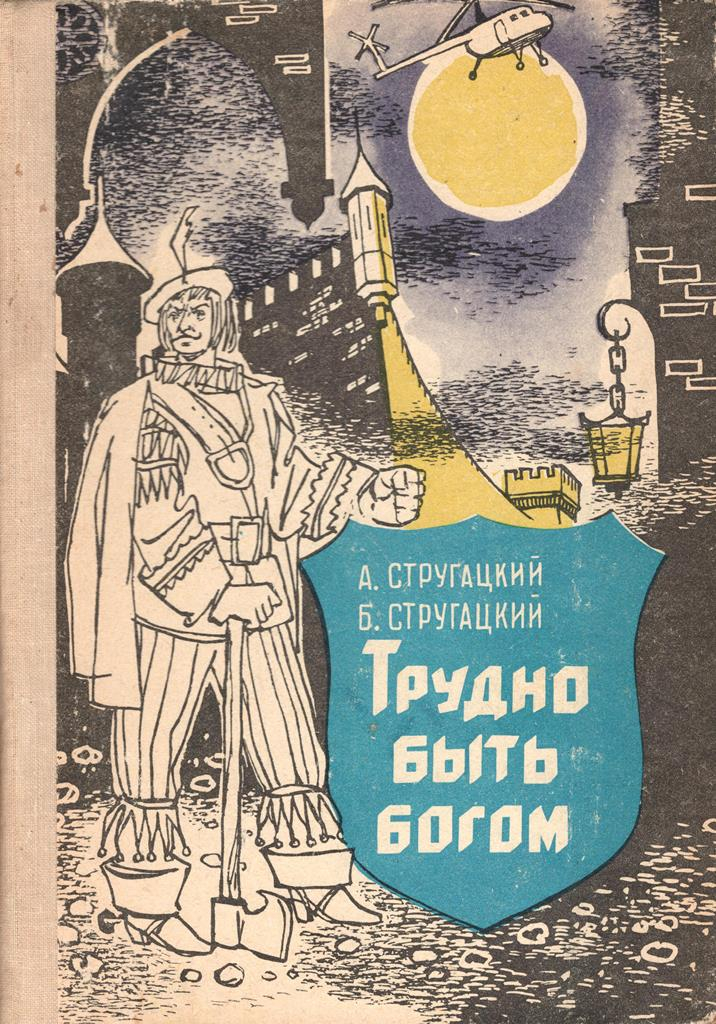

В будущем по-Стругацки есть своя неприятная правда. Во многих их книгах — «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Попытка к бегству», «Жук в муравейнике» — герои терпели неудачу. Но не сдавались до последних страниц, а то и после них. Финал оставлял чувство, что битва проиграна — но борьба продолжается. Сочетание трагедии и надежды и делало эти истории незабываемыми.

А может, дело ещё и в том, во что братья верили и заставляли верить. В их гуманизме, который признаёт, что люди не идеальны, — но всё же считает их достойными спасения. В той трактовке коммунизма (увы, не совпавшей с государственной), при которой мир строится во благо человека, а наука — необходимое для этого средство. В неприятии войн, диктатур, дремучего мракобесия и глупости во власти; и в готовности героев сказать этому нет.

Почему именно Стругацкие? Потому что у них было всё это. И потому в журнале, где столько места уделяется зарубежной массовой культуре, Стругацкие по сей день остаются не менее важны, чем «Властелин колец» или «Звёздные войны».

Николай Караев

О том, что есть на свете братья Стругацкие, я знал с детства, которое пришлось на эпоху застоя. Книг АБС было не сыскать — их не издавали, в библиотеках на руки не давали, и вообще в позднем СССР хорошие книги были, как в той сценке Аркадия Райкина, «дифсит». Дома была одна книга АБС, 1964 года, с «Далёкой Радугой» и «Трудно быть богом», и ещё сборник с «Путём на Амальтею». Всё это я прочёл, когда мне было лет шесть или семь.

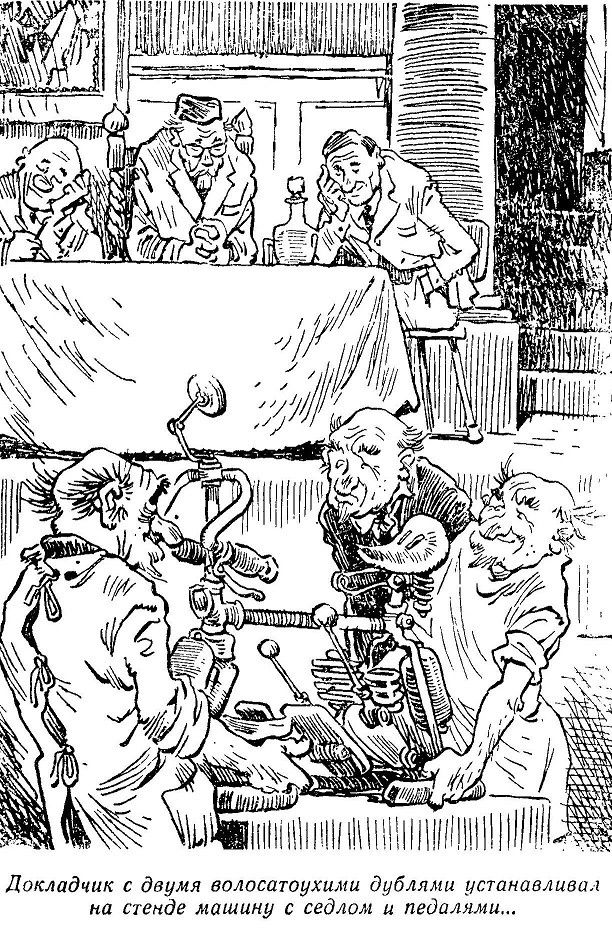

Но мощь АБС я оценил ещё до того. Мама в бытность студенткой читала «Понедельник начинается в субботу» (говорит, книжка стояла у них в комнате в общаге), запомнила почти наизусть — и через десять лет пересказывала мне страницами. Так я и узнал о профессоре Выбегалло с его кадаврами, о двух Янусах, о Кристобале Хозевиче Хунте, о путешествии в воображаемое будущее и много о чём ещё. Так что к АБС я приобщился, как ни странно, через устный пересказ — и сам факт, что есть книга, которую можно вот так запомнить и вот так пересказать ребёнку, говорит об АБС многое.

С того момента АБС стали для меня константой, без которой жизнь непредставима. «Трудно быть богом» я перечитал много раз — и тоже запомнил почти наизусть. Это точно была «книга для таких, как я». Лет через двадцать, несколько повзрослев, я осторожно взялся повесть перечитывать — думал, вдруг восприятие изменилось и книга покажется мне попсовой, глупой, плохо написанной, наконец. Ничего подобного — это всё ещё книга для таких, как я.

А в 1980-х мне повезло. Мы выписывали журнал «Знание — сила», где публиковались «Волны гасят ветер» с продолжением (я ещё не знал, что это третья повесть о Каммерере; мама пересказала мне сюжет «Жука в муравейнике», до «Обитаемого острова» я добрался перед премьерой фильма Бондарчука). Началась перестройка, печатать АБС стало можно, в журнале «Смена» появились «Сказка о Тройке» и «Улитка на склоне». У нас были отдельные журналы, я читал это всё фрагментами и страшно тосковал по недоступным текстам. Ещё был «Уральский следопыт», где вышли сценарии сначала «Жука», а потом и «Понедельника».

В 1988 году «Юность» напечатала последний (как оказалось) роман АБС, «Отягощённые злом, или Сорок лет спустя». Его я читал уже в реальном времени. И до сих пор думаю, что, если уж выбирать, это лучшая вещь АБС в принципе — аналогов в мировой литературе я просто не знаю.

«Понедельник», кстати, у нас появился, и даже в первом издании. Судьба и на печке найдёт: мамин коллега, программист Аркадий, и его молодая жена уезжали в Израиль и продавали мини-телевизор «Весна». Мы пошли к дяде Аркадию в гости на эту «Весну» смотреть. Работал телик через пень-колоду, взрослым было неловко, я же углядел на полке вожделенную книжку, встал как вкопанный и листал её, разглядывая классические иллюстрации Евгения Мигунова. Дядя Аркадий не выдержал и «Понедельник» мне подарил.

Вскоре вышло первое собрание сочинений АБС, братьев стали переиздавать, эра «дифсита» закончилась; ныне нам доступны их дневники, письма, интервью, биографии и прочее. Всё это я доставал, читал, перечитывал, старался понять. Понимание приходило постепенно, как в «Отягощённых злом» к Иоанну.

Помню, как осенью 1991-го услышал из телевизора, что умер Аркадий Натанович. Помню, как через пару лет, дочитав в троллейбусе «Гадких лебедей», впитал последние слова повести и ощутил то, что могу назвать только просветлением. Тогда стало ясно: Стругацкие — навсегда.

Для меня книги АБС — именно что просветление. Универсальный камертон человечности и понимания. Надо стремиться понять и сорвавшегося Румату, и мещанина Аполлона, и Максима Каммерера, пытающегося спасти Саракш от диктатуры башен, Льва Абалкина от смерти, Тойво Глумова от искушения стать сверхчеловеком. Хорошо бы понимать всё и про равнодушных подлецов, мелкосопочных флюгеров, разнокрапчатых фюреров. И ещё…

«Прогресс — это движение общества к тому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга». «В истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя, но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников». «Небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошёл через такой ад, что и подумать страшно, а человеком всё-таки остался». «Из всех решений выбирай самое доброе». «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный!» Как им удавалось видеть мир так ясно? Как они сохраняли такую ясность ума и сердца, такое здравомыслие, такую любовь?

Не знаю, хороший ли я ученик, не мне судить, но Стругацкие для меня — учителя, и это никогда не изменится.

Мария Лебеденко

Проза братьев Стругацких, в полном соответствии с двуединой натурой её создателей, проникла в мою жизнь двумя путями. Первой ласточкой — как и у многих — стал непревзойдённый «Понедельник начинается в субботу», классика с иллюстрациями Евгения Мигунова. История Саши Привалова, который подвёз автостопщиков и попал в волшебный НИИЧАВО, покорила меня мгновенно — даже несмотря на то, что для описанных там советских реалий я была слишком молодой (говорите, неразменным пятаком на «Запорожец» скапливали?), а для полного ощущения романтики работы в научно-исследовательском институте выбрала не ту профессию.

Но всё это, по сути, было не важно, ведь уютный, капельку безумный и вопиюще сказочный мир Соловца оказался слишком хорош. И шарм ему придавала безграничная ирония братьев — она сочилась из каждой строчки «Понедельника», как чистая магическая субстанция, и заставляла перечитывать повесть снова и снова, каждый раз находя ещё одну шутку, ещё одну аллюзию, ещё одну не замеченную раньше игру слов.

Можно сказать, что сотрудники НИИ Чародейства и Волшебства повлияли на моё чувство юмора больше, чем любые другие книжные персонажи (простите, жители Плоского мира!). А уж про то, что они в буквальном смысле стали частью моей натуры, не стоит и говорить: даже спустя много лет я по-прежнему, как Кристобаль Хозевич, стараюсь успевать раньше, всей душой понимаю кадавра, неудовлетворённого желудочно (а порой — кадавра полностью неудовлетворённого) и, увы, постоянно рисую букву «К» в заголовке стенгазеты «За передовую магию».

И самое главное — тогда, при первом прочтении, чародеи из научно-исследовательского института показали мне, что в комфортной и весёлой компании можно трудиться и обретать смысл жизни, даже если понятия не имеешь, что это такое. Потому что смысл — и счастье — действительно лишь в непрерывном познании неизвестного. А ещё мне очень захотелось стать взрослой и тоже работать в таком отличном, пусть и чуть странноватом коллективе, как у Саши Привалова. Правда, повзрослеть мне пока так и не удалось — да и обнаружилось, что в настоящей жизни, в отличие от фантастики, слишком многие бреют пушок на ушах, а мимо то и дело пробегают Выбегалло. Впрочем, братья именно об этом и предупреждали, разве не так?

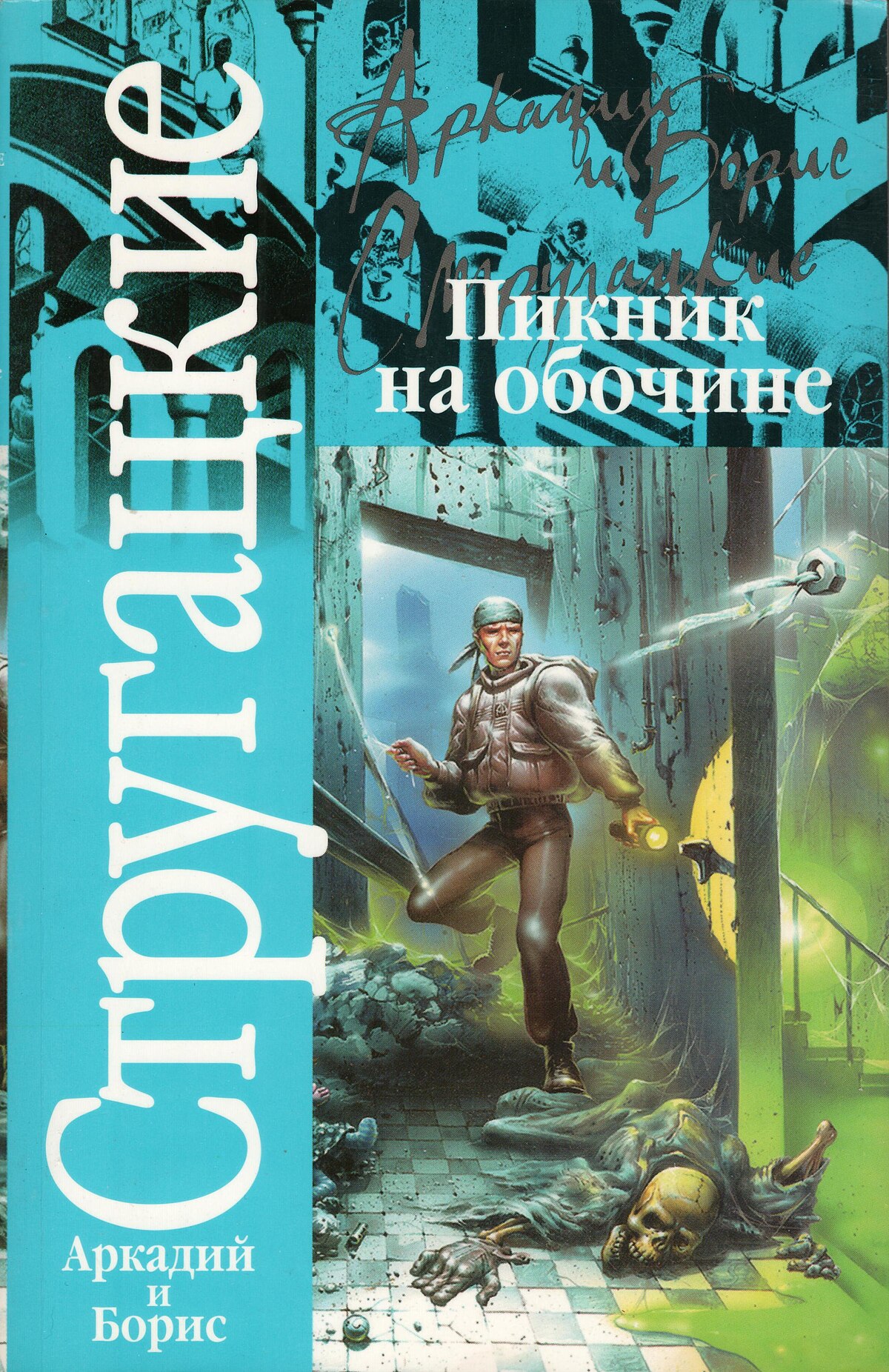

Ещё не успев стряхнуть с себя обаяние чародейского НИИ, я взялась за следующую книгу Стругацких — и она показала мне их совершенно с другой стороны. Ведь это был не менее культовый «Пикник на обочине» — тягучая, тревожная история, в которой всё зыбко и неясно, словно на окутанной туманом тропе Зоны. После забавного, лёгкого «Понедельника» это было падением в чёрный омут — но его глубины парадоксально затягивали. В этом тексте было слишком мало воздуха и слишком много печали — он, будто серебристая паутина аномалии, лип к сознанию и сжигал изнутри не хуже ведьминого студня. Мир «Пикника», как и его героев, было непросто любить, но и бросить на полпути абсолютно невозможно.

Эта книга тоже говорила о смысле жизни и о счастье — том самом, которое всем и каждому, даром, чтобы никто не ушёл обиженным. Рэдрик Шухарт приходил домой и обнимал свою маленькую Мартышку, ради которой он готов был тащиться через «мясорубку» за чёртовым Золотым шаром — а у меня, читателя, что-то немного надламывалось внутри. Потому что в горькой, непростой повести, как в жизни простого сталкера, не было светлых моментов — зато была истинная любовь. А ещё была смелость пожелать другим бесконечного счастья.

Кажется, что «Пикник» повлиял на меня не так сильно, как «Понедельник», — или, наоборот, чересчур сильно. Книга не встроилась в мой внутренний код — для этого она уж очень безысходная, переполненная отчаянием. Но она показала ту тьму окружающего мира и человеческих душ, которой в моей жизни тогда ещё не было, — а подобный спойлер, если задуматься, дорогого стоит.

Конечно, потом я открыла для себя и другие книги братьев Стругацких — но вся их богатая библиография так и не смогла изменить первое, самое яркое впечатление, оставленное двумя такими разными повестями. В моём сознании они так и остались двуликим, сотканным из противоположностей Янусом (нет, не Полуэктовичем) — одновременно смешным и печальным, тяжёлым и утешающим, страшным и светлым. Но всегда — мудрым, тонким и точным, как остро отточенное перо. То самое, которым Стругацкие — в каждой своей истории — неизменно целились прямо в читательское сердце.

Борис Невский

Стругацкие… Наверное, главная причина, по которой я влюбился в фантастику (конечно, ранее был ещё старина Жюль Верн — но он всё же больше приключенец, где-то рядышком с Майн Ридом, Дюма и Стивенсоном).

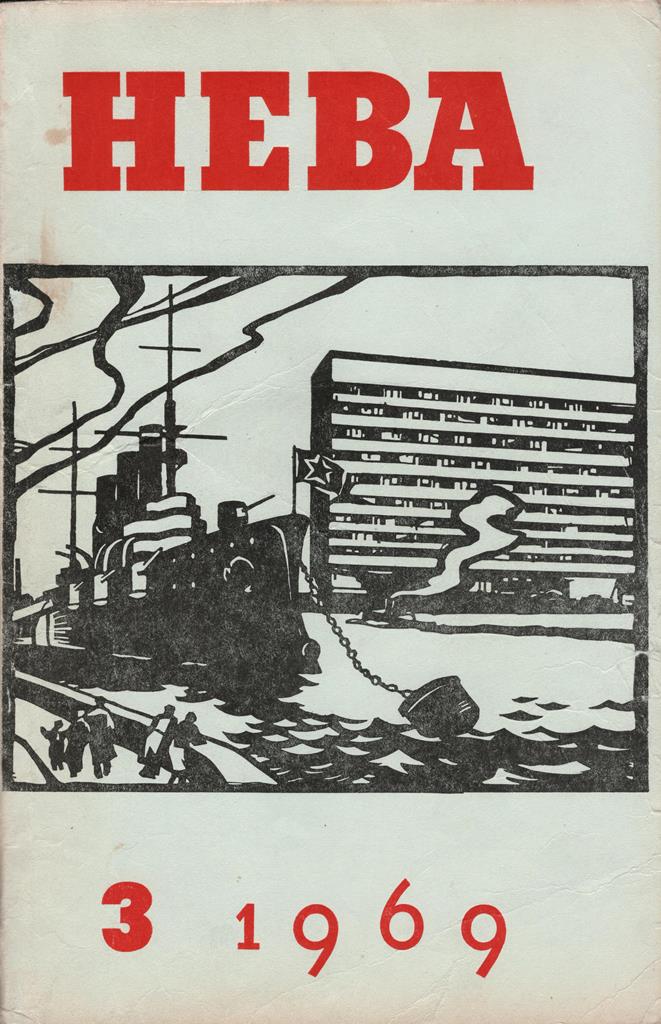

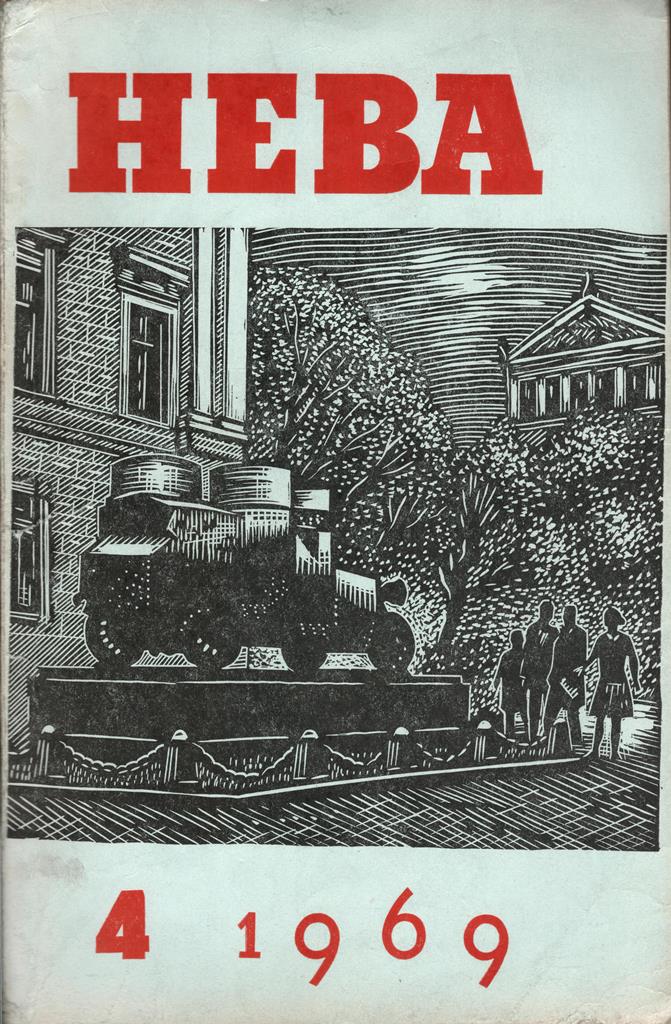

Итак, середина 1970-х, когда в руки книжного червя Бори попала подшивка из трёх номеров журнала «Нева» за 1969 год, которую в школьной библиотеке выдавали по большому блату. Ах, эти зловеще-прекрасные времена книжного дефицита, когда скудно оформленные томики действительно проходили по разряду лучшего подарка… На страницах потрёпанных журналов разворачивались невероятные приключения Максима Ростиславского (Каммерером он стал уже в книжном издании), крутого паренька из коммунистического «завтра», который давал прикурить разным уродам на «Обитаемом острове».

Именно приключения были в приоритете для читателя тринадцати лет от роду. Хотя понравилась и авторская подача, и герои — а вот мысли и идеи на тот момент остались как бы за кадром. В любом случае авторы Стругацкие отложились в памяти — а что там ещё они понаписали? Оказалось, немало. И началась охота — по библиотекам и книжным шкафам друзей.

За следующие годы были прочитаны (и перечитаны, даже по нескольку раз) полтора десятка книг — бо́льшая часть из написанного АБС. Хотя некоторые книги попали в мои руки лишь спустя много лет. Например, «Сказку о Тройке» и «Гадких лебедей» опубликовали у нас только в годы перестройки.

Не всё понравилось — есть пара книг АБС, которые я читал только по разу и более к ним не прикасался. Но львиная часть их произведений вошли в мой золотой фонд — навсегда. Причин множество.

Лично для себя выделю три из них.

Во-первых, лучшие книги АБС заставляют задуматься. Авторы не проговаривали какие-то истины, не пытались навязать тебе свои взгляды. Они показывали мир, ситуации, героев — и уже ты сам должен был выбрать сторону: в зависимости от… Как писал О. Генри: «Дело не в дороге, которую мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет выбирать эту дорогу». Вот почему Стругацких можно (и нужно!) перечитывать в разные периоды жизни. Потому что мы меняемся — в пятнадцать, в двадцать пять, в сорок, — человек, приобретая жизненный опыт и переосмысливая его, совершенно по-разному оценивает и себя, и мир вокруг. Если он не идиот, конечно.

Так что Стругацкие — как лакмусовая бумажка. По идеям и по нравственному выбору. И если человеку вдруг становится симпатичен «орёл наш, дон Рэба» — это уже тревожный звоночек. Ну или диагноз…

Во-вторых, облик грядущего. Пожалуй, никто из советских фантастов так вкусно не показывал коммунизм. Ну или, точнее, некое абстрактное будущее, которое самым принципиальным образом отличалось и от советского, и от западного настоящего. Мир Полудня отнюдь не совершенен, там тоже есть свои скелеты в шкафах. Однако люди грядущего по АБС — настоящие, обаятельные, те, рядом с кем очень бы хотелось жить и работать. Полдень — будущее, о котором стоит мечтать. Хотя, как показывает реальность, даже в самом лучшем случае нас, скорее, поджидают «Хищные вещи века»…

В-третьих, стиль и авторская подача. Именно книги Стругацких безнадёжно «испортили» мой литературный вкус в отношении фантастики. Так, что никакие из самых оригинальных идей в фантастических произведениях не вызывают настоящего интереса, если книга написана «шершавым языком плаката». По моему стойкому убеждению, фантастика должна быть литературой и только потом фантастикой. А всё Стругацкие виноваты — потому что писали ярким, качественным языком. И умели даже совершенно проходного персонажа сделать живым и запоминающимся. Не говоря уже о множестве «бонмо» (bon mot) — метких слов и фраз, переселившихся с книжных страниц в обычную жизнь, став частью своеобразного культурного кода, по которому узнаёшь своих.

Очень немногие из авторов способны так гармонично сочетать в себе столько достоинств — по стилю, идеям, сюжетам, мирам, героям, — как Стругацкие.

Пару лет назад я вновь перечитал несколько любимых книг АБС — к счастью, они не устарели, до сих пор актуальны. Или, если говорить о некоторых из них, может, не к счастью, а увы?..

В общем, читаем Стругацких, народ, — оно того стоит.

Роман Файницкий

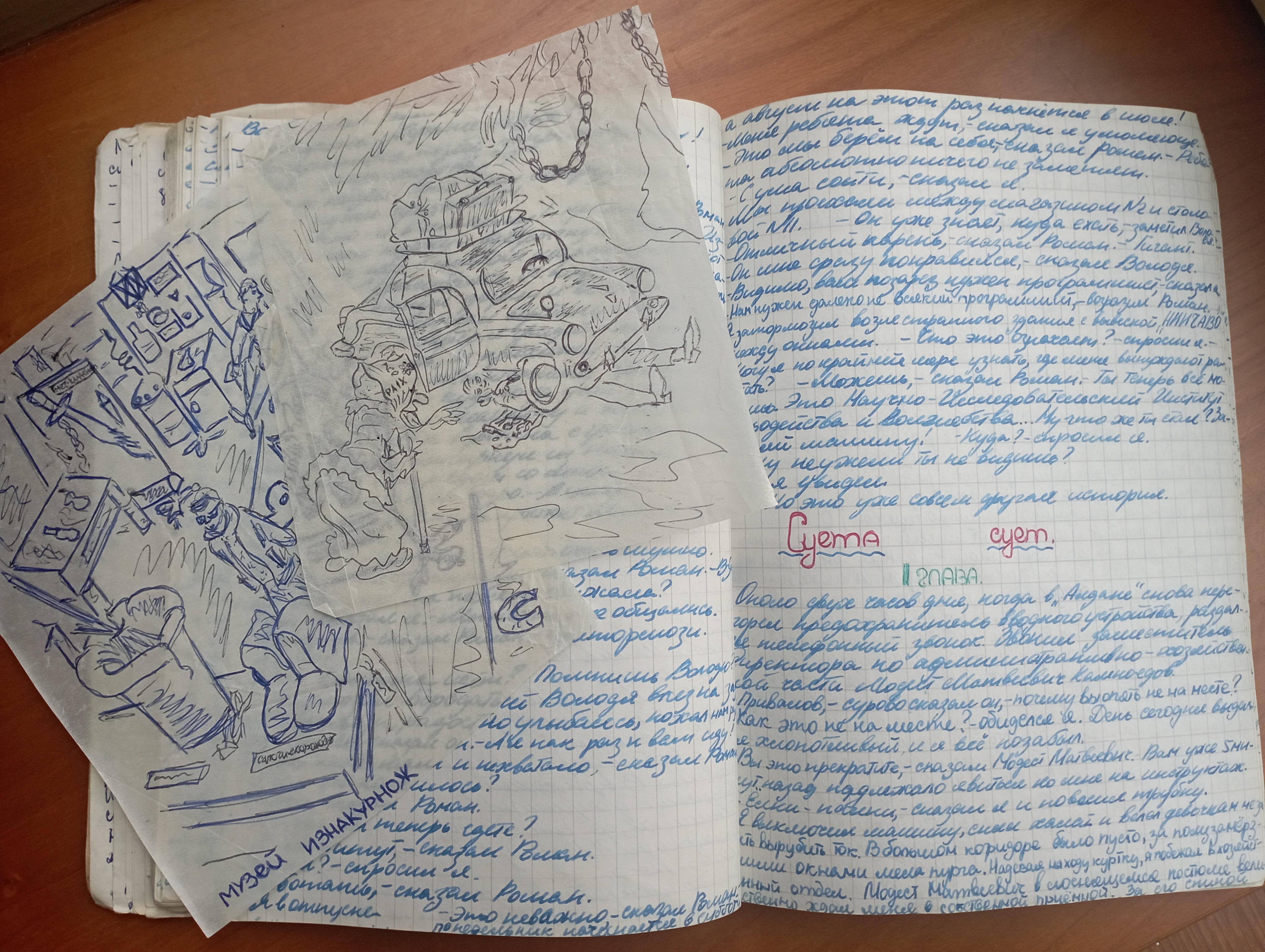

В архиве моей семьи хранится потрёпанная тетрадь. Ей уже несколько десятков лет — невзрачной, исписанной синей ручкой с аккуратным, безошибочным студенческим почерком моей мамы. Также в тетрадь вложены листы копировальной бумаги — на них старательно перенесены иллюстрации Евгения Мигунова. Эта тетрадь — переписанная из университетской библиотеки книга, название которой выведено крупными буквами на обложке всё той же синей ручкой. И название это — «Понедельник начинается в субботу».

Я помню эту книгу с детства. Я помню шелест этих страниц, трепет аккуратно выкладываемых скопированных иллюстраций. Я помню голос, читавший мне эту историю — уже тогда казавшуюся мне невыносимо, безумно смешной.

Позднее я не раз перечитывал эту книгу — уже в других формах и видах, в другом состоянии ума и психики. Я каждый раз находил в ней что-то иное. Из смешной истории про простого парня, застрявшего в научной сказке и сказочной науке, она превратилась в гимн критическому мышлению, проповедь разумного действия и осознанного дела. Стремления к счастью как к процессу, а не результату. Чуть позже книга поменялась снова — и я увидел в ней уже другой, грустный урок. О поглощающей светлые умы бюрократии, о бестолковых паразитах, о необходимости искать смысл — быть может, ценой формального успеха. О том, что настоящее всегда будет зависеть от ненастоящего, надуманного, — и о том, как теперь с этим фактом жить.

Так я читал и перечитывал не только «Понедельник», но и «Обитаемый остров», и «Хищные вещи века», и «Трудно быть богом». Позднее я перечитывал так и «Отягощённых злом», и «Жука в муравейнике», и «Улитку на склоне». И каждый раз меня поражал великий дар братьев Стругацких — умение вкладывать в историю такое количество смыслов. С этими книгами я взрослел — и они взрослели вместе со мной.

Так я читал и перечитывал не только «Понедельник», но и «Обитаемый остров», и «Хищные вещи века», и «Трудно быть богом». Позднее я перечитывал так и «Отягощённых злом», и «Жука в муравейнике», и «Улитку на склоне». И каждый раз меня поражал великий дар братьев Стругацких — умение вкладывать в историю такое количество смыслов. С этими книгами я взрослел — и они взрослели вместе со мной.

С Маком Симом я пытался найти путь к самой благородной революции, с доном Руматой я решался действовать вопреки инструкциям. С Гадкими лебедями я давал отпор нелепым родителям — а позднее сочувствовал заблудившимся детям. Я исследовал Венеру с Быковым, Барселону с Жилиным, Ковчег с Майей Глумовой и, конечно же, познавал пользу проведения времени лёжа с Леонидом Горбовским. Я сочувствовал Льву Абалкину — и всему человечеству, вместе с люденами упустившему свой шанс на гармоничное будущее. Я разочаровывался в авторитетах и великих идеях и на страницах книг Стругацких пытался найти собственные принципы, без всякого принуждения или манипуляции авторов — всего лишь под тёплым светом их гуманистического начала.

Даже сейчас, в 2025 году, Стругацкие не кажутся мне призраком почти ушедшего прошлого, авторами совершенно иной эпохи, в которой мне не довелось и не доведётся существовать. Великие идеи не умирают, а перерождаются — а значит, их искажения и паразиты также продолжат жить. Наивность лишь поменяет форму, а глубина взгляда не поменяет ценности — и без сомнения, описанные Стругацкими ошибки мышления люди будут совершать и в XXI, и в XXII веке. И пусть мы вряд ли дождёмся своего Полудня — но, возможно, нам удастся обрести счастье в его поисках.

А потому дадим же отпор великой паранойе — страху юности, страху контакта, страху перед чужеродным и непонятным. Не поддадимся мы на тёплый уют самолюбивой косности — ведь дорога знания бесконечна, а на вечном пути по ней нужно всего лишь не потерять в себе человека. Не будем же мы думать и о себе слишком многого — но продолжим в себя верить. Как верили — в какой-то момент так сильно верили! — в нас самих, в наше человечество писатели братья Стругацкие.

Прошли годы — я успел забить свою память совершенно иными книгами. И всё же в одном из её нейронных уголков всегда остаётся место для братьев Стругацких. Их ловкого языка, их задумчивости, их непререкаемого гуманизма — их жизни на страницах многих моих любимейших книг. Их жизни внутри той самой тетради, исписанной убористым почерком.

Прошли годы — я успел забить свою память совершенно иными книгами. И всё же в одном из её нейронных уголков всегда остаётся место для братьев Стругацких. Их ловкого языка, их задумчивости, их непререкаемого гуманизма — их жизни на страницах многих моих любимейших книг. Их жизни внутри той самой тетради, исписанной убористым почерком.

Я всё ещё открываю её иногда.

Мы выросли на Стругацких. Те, кто любит Её Величество Фантастику. Уже несколько поколений. Их до сих пор читают. Будут ли читать через пятьдесят лет? Или через сто? Кто знает… Ответ знает только время. Будем надеяться, что ответ положительный. Ведь сердце, душа и разум человека неизменны. А именно к ним и обращались АБС.

Читайте также

Говорим о братьях Стругацких и их книгах в 77 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

28.04.2023

9039

Раскрываем идеи книг, опровергаем популярные мифы, скорбим о судьбе прогрессоров, ожидаем пришествия люденов.

Памяти Бориса Стругацкого

Сергей Бережной

19.11.2016

18422

В ноябре 2012 года от нас ушёл Борис Натанович Стругацкий. Книги братьев Стругацких уже больше полувека считаются вершинами отечественной фантастики. И большинство даже не задумывается, насколько сильно их идеи, образы, символы пропитали за это время нашу с вами реальность.

Статьи

Читаем книгу: Татьяна Богатырёва — «Хранители времени»

Любовь и тёмная магия: новинки в жанре фэнтези

Четыре истории о магии, силе и свободе.

Читаем книгу: Вадим Панов — (Бес)человечность

Отрывок, в котором герои узнают тревожащую весть.

Холодные миры: 6 мрачных историй для последних зимних вечеров

Тёмное фэнтези для тёмного февраля.

Читаем книгу: Мария Понизовская — «Маскарад Мормо»

Отрывок, в котором главная героиня выбирает себе новое имя, а затем пытается выдержать неприятный семейный ужин

Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2026-го

Фантастические книги февраля: от сборника Ника Перумова до уютного фэнтези Илоны Эндрюс

От шаманов до духов тайги: 6 книг в жанре этнофэнтези

Оживающие легенды коренных народов России

О невероятном в СССР и о шахматах. Беседа с писателем Алексеем Конаковым

О паранормальном в СССР, о науке и лженауке, утопии и антиутопии.

Что почитать? 6 очень зимних мистических книг

Бр-р-р-р!

Какие книги выйдут в 2026 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

Фантастические ожидания читателей со всего мира

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты