«Хотелось бы знать больше и писать лучше»: беседа с Василием Владимирским

2608

13 минут на чтение

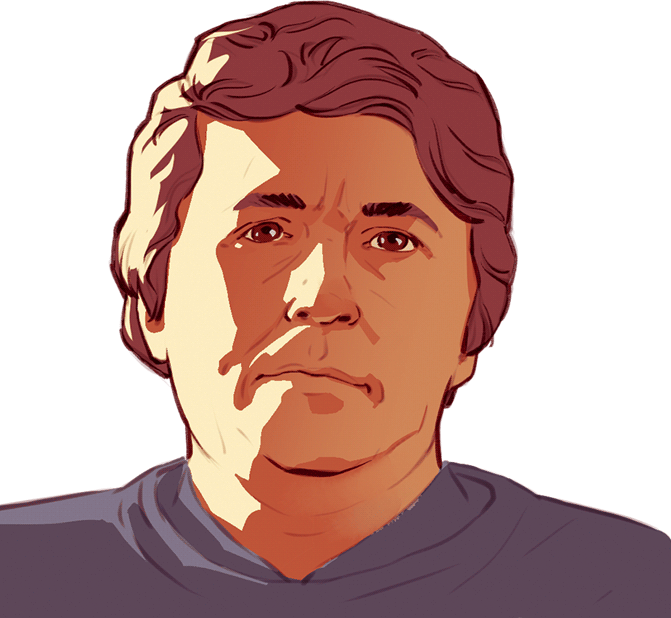

Василий Владимирский долго и плодотворно сотрудничает с «Миром фантастики», где за многие годы появилось немало его текстов — статей и рецензий. Неудивительно, ведь Василий уже лет тридцать самым тесным образом связан с фантастикой. Активный член фэндома, сотрудник издательств, редактор и составитель жанровых антологий, фантастовед, литературный критик и писатель… А ещё соорганизатор известных фантастических конвентов и фестивалей, инициатор и член номинационных комиссий многих премий… И так далее, и тому подобное.

16 сентября у Василия Андреевича полувековой юбилей —пользуясь случаем,мы публикуем нашу беседу с ним.

«Слишком уж мы тут все зажатые…»

Первый вопрос самый банальный. Как ты дошёл до жизни такой? С чего началось увлечение фантастикой, и почему ты критик, а не писатель?

Смешно сказать, но начинал я именно как писатель. Ну, что значит, «как писатель»? С детства всё время что-то чирикал в блокнотах, тетрадях. Фантастику, естественно — потому что именно её читал много и с удовольствием. В 1992 году выиграл молодёжный конкурс фантастического рассказа журнала «Вокруг света» — сперва занял второе место, но потом выяснилось, что победитель списал свой рассказ у кого-то из классиков, у Азимова, что ли, и его дисквалифицировали. Какие-то мои детские почеркушки добрые люди показывали Стругацкому, и Борис Натанович оценил их по достоинству — то есть низко: «Пусть ещё подрастёт!». С другой стороны, Святослав Логинов один из моих рассказов разгромил в пух и прах, заставил переписать, а потом отобрал в портфель Всесоюзного творческого объединения молодых писателей-фантастов — правда, ВТО МПФ загнулось раньше, чем эта публикация состоялась. Но это всё так, баловство: к счастью, мне хватило здравого смысла, чтобы не пополнить армию посредственных писателей-фантастов.

С критикой ещё смешнее. Я написал письмо в журнал «ИнтеркомЪ», который начал выходить в 1991 году, главный редактор Андрей Чертков письмо прочитал, опубликовал, так мы и познакомились. А уже потом Чертков, недавно переехавший из Севастополя в Ленинград, то есть Петербург, свёл меня с Сергеем Бережным и Андреем Николаевым, была такая Большая Тройка фэнзинеров в конце восьмидесятых — начале девяностых. Рассказы мои они все оценили примерно так же, как Стругацкий, но Николаев предложил писать обзоры для нового фэнзина «Двести» — с позиции рядового читателя и начинающего фэна. Чуть позже Чертков пригласил в «ИнтеркомЪ», когда тот стал выходить как тематическая вкладка в журнале «Если», и дело пошло. Выяснилось, что рассказы я пишу так себе, зато обзоры, рецензии, репортажи — не блестяще, конечно, но не хуже других. А сейчас, тридцать лет спустя, наверное, даже чуть лучше.

Кого из отечественных критиков и фантастоведов ты считаешь своими учителями, или эдакими гуру? И кого бы ты просто выделил из современных коллег?

Хитренький. Это даже не два, это три вопроса в одном. Или четыре. Ладно, попробую ответить.

С «гурями» сложно всё. Вот, скажем, мне очень нравилось, как писал Сергей Бережной — эмоционально, даже страстно, поэтично, при этом остроумно, ярко, изобретательно. Не знаю, как это передать, что ни скажи — будет штампом, его статьи читать надо. Научился я у него чему-то? Нет, конечно: чему можно научиться у автора с совсем другим темпераментом, другим складом ума?

Если уж говорить о «фантастиковедении», которое на меня повлияло, то речь пойдёт скорее не о конкретных людях, а об авторских коллективах фэнзинов «Оверсан», «ИнтеркомЪ» и «Двести». Очень сильное впечатление на меня эти журналы тогда производили: их авторы, постоянные и эпизодические, от Андрея Черткова и Вадима Казакова до Алана Кубатиева и Андрея Столярова, писали свободно, остроумно, иронично, иногда саркастично, очень по-разному и очень похоже. Там царил дух непрерывной литературной игры, такого бесконечного «Понедельника» Стругацких — хотя и с горьковатыми нотками «Сказки о Тройке», пожалуй. Хотелось к ним присоединиться — и отчасти получилось, чему до сих пор несказанно рад.

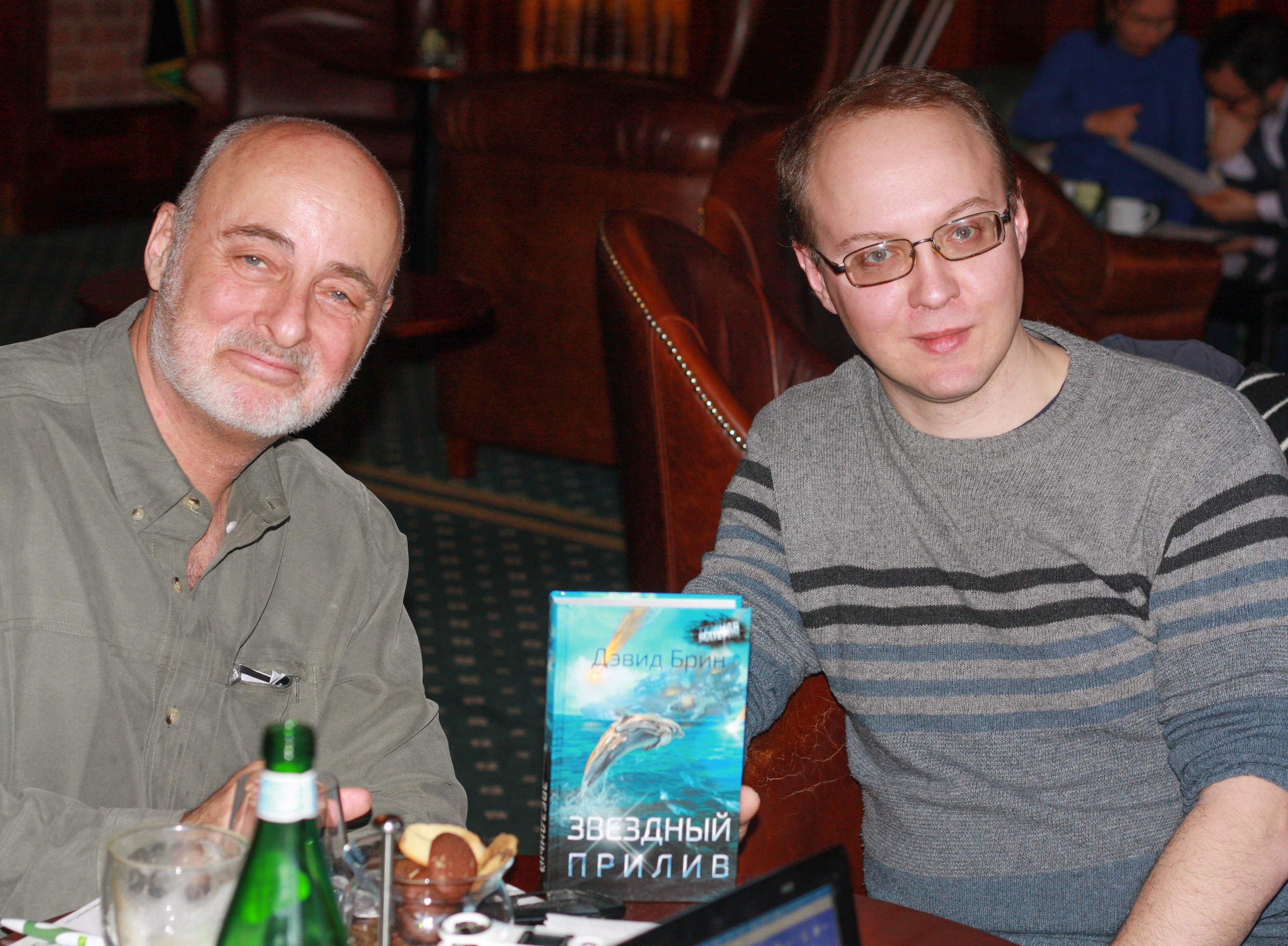

На Фантассамблее-2017. Справа налево: Василий Владимирский, Николай Кудрявцев, Джордж Мартин, Андрей Василевский, Святослав Логинов

Фото Константина Ананича

С современниками проще: у нас, по сути, остался один специализированный журнал фантастики, и ты знаешь какой. Остальные умерли, мир их праху. Вот его коллектив я и выделил бы. Хотя той легкости, той игры, что у фэнзинов эпохи перестройки, «Миру фантастики», конечно, не хватает: слишком уж мы все тут зажатые. А из тех критиков-обозревателей, кто пишет не только о фантастике, и даже в основном не о ней, многих люблю, ценю, некоторым даже завидую. Чтобы никого не обидеть, назову несколько имен наугад, не самых очевидных. Марк Амусин, израильский критик и литературовед — у него куча отличных статей о Станиславе Леме и братьях Стругацких, регулярно перечитываю. Константин Мильчин, острый на язык, разносторонний, эрудированный, он ещё недавно проникся теплыми чувствами к «Заступе» Ивана Белова — вот Косте я как раз немного завидую, даже хорошо, что он тексты писать почти перестал, переключился на подкасты. Никита Елисеев, петербургский библиограф и литературный критик, блестящий стилист, выдающийся интеллектуал, он в своё время на семинар Стругацкого ходил и в присуждении «АБС-премии» участвовал. Владимир Березин, большой писатель, мастер травить байки, в том числе о фантастах и фантастике — я выпускал в серии «Лезвие бритвы» сборник его статей и эссе «Необычайное». Конечно, Николай Караев, полиглот и многознатец, его бы энергию, да в мирных целях. И многие другие — я же за этой сферой слежу почти профессионально, могу перечислять и нахваливать коллег часами.

Есть ли принципиальная разница между критиком, обозревателем, рецензентом? Или это просто разница в терминах, а суть примерно одинакова?

Абсолютно точно есть принципиальная разница между рецензентом и обозревателем. Рецензент пишет об одной книге или одном произведении. Обозреватель — обозревает несколько книг или произведений, а иногда вообще рассказывает о целом явлении. Чисто технический момент. С критиком сложнее. Мне лично слышится в этом слове нечто тяжеловесно-академическое. Серьёзные дяди и суровые тёти в реферируемом журнале «Вопли», то есть «Вопросы литературы», судят и рядят, кто у нас новый гоголь, а кто так, мимо шёл. Но если не занудствовать, то критиком можно и рецензента назвать, и обозревателя, и, скажем, историка литературы. Тут уже действительно, кому какой термин больше нравится, других критериев не вижу.

Какие качества необходимы для того, чтобы считаться литературным критиком и, что важнее, хорошим литературным критиком? Особенно с упором на фантастику.

Не знаю. Наверное, надо спросить у хороших литературных критиков «с упором на фантастику». Мне лично хотелось бы знать больше и писать лучше, живее, остроумнее. Я над этим работаю, но результаты оценивать не мне.

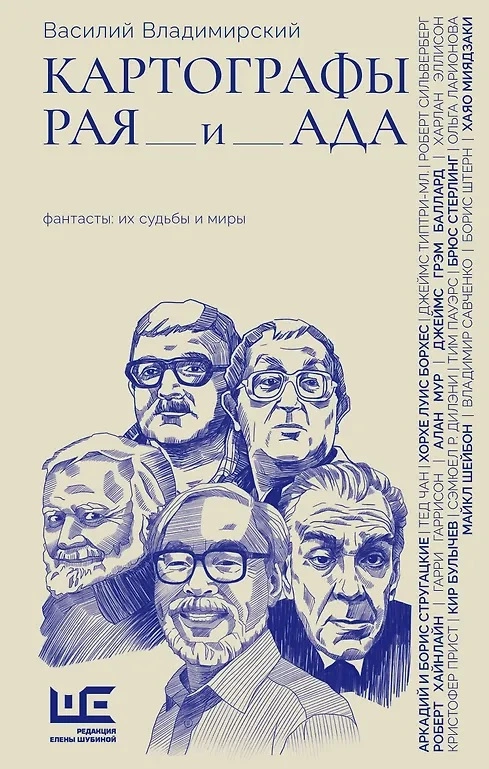

В конце лета у тебя вышла книга «Картографы рая и ада». Зачем вообще критику книга, нужна ли она, или достаточно регулярных публикаций в медиа?

«Картографы» — сборник статей и эссе о фантастах XX–XXI веков, отечественных и зарубежных. Некоторые тексты, кстати, публиковались в «Мире фантастики», для нового издания я их слегка доработал и расширил. Такая книга, на мой взгляд, безусловно нужна — чтобы как-то отметить жизненный этап, зафиксировать итоги, сохранить лучшее. Я сам часто сталкиваюсь с ситуацией, когда надо что-то процитировать — а текста нигде не найти. Выручает большая личная библиотека, тысячи бумажных книг. Когда нам говорили: «интернет помнит всё» — нам бессовестно врали. Отличные статьи и целые сайты, наполнявшиеся десятилетиями, исчезают бесследно просто потому, что сменился владелец, а у нового — другие приоритеты. С бумажной прессой ситуация чуть веселее, но тоже далека от идеала. В общем, книга — такая веха на пути. Ну и читателей, надеюсь, не разочарует.

В принципе, ещё пару похожих томов я могу собрать, особенно если не ограничиваться биографическими статьями, включить тексты других жанров. Но, конечно, коллеги правильно подкалывают: а вот прямо с нуля книгу написать слабо? Хотелось бы: в истории отечественной фантастики куда ни ткни — поле непаханное. О фантастах-шестидесятниках нет ни одной популярной книги, о Четвёртой волне, о профильных журналах — и так далее. И материал вроде бы собран, и идеи есть, но текучка заедает, а работа над книгой, если браться всерьёз — это задача как минимум на год. И где найти время и силы? Эх. Надо лонгрид допиливать и рецензии редактору сдавать.

Может ли критика быть объективной? Или критик (если он не ИскИн) сам по себе существо сугубо субъективное и, временами, даже пристрастное?

Человек по определению не может быть объективен, тупо по словарному значению. Как, впрочем, и нейросеточка. Исследователь — субъект, предмет исследования — объект. Следовательно, любой, кто высказывает суждение о каком-то объекте, будь то роман «Ветра зимы» или забухавший сосед по лестничной клетке, — субъективен. Тут особо не растопыришься. Другой вопрос, насколько это суждение аргументировано, насколько убедительно и подкреплено фактами. А объективно только инертное мёртвое тело — до тех пор, пока не начнёт делиться своим ценным мнением о других мёртвых телах.

Как думаешь, насколько велико внешнее влияние критиков и фантастоведов? Или это такие «вещи в себе», которые нацелены на самовыражение?

Насколько велико не скажу, нет у меня такой мензуры Зоили. Но рецензии и обзоры читают. Чьи-то рецензии — тысячи человек, чьи-то — десятки тысяч, чьи-то — сотни тысяч. Это та статистика, которую мы можем увидеть собственными глазами, вполне объективная, как ты говоришь. То есть за пределы самовыражения наша работа определенно выходит. Может ли рецензия повлиять на коммерческую судьбу книги? Не думаю, что такое возможно — по крайнем мере, не в современной перенасыщенной медиасреде. С другой стороны, по словам маркетологов, чтобы принять осознанное решение о покупке, читатель должен увидеть название книги в разном контексте от 12 до 18 раз. Так что, наверное, какой-то вклад в этот процесс критики и обозреватели тоже вносят. С мира по нитке — писателю рубашка.

Есть ли будущее у традиционной литкритики или сетевые самопальные блогеры/влогеры её полностью похоронят?

Ты так говоришь, будто блогеры и влогеры вчера самозародились из грязи, пыли и отчаяния. Нет же. Мы не в 2005-м, к сожалению. Этим явлениям лет двадцать, если не больше. Мы пережили два бума популярности подкастов и бум популярности видеоблогов, когда простодушным неофитам казалось, что каждый может записывать, снимать и монтировать на коленке и при этом собирать сотни тысяч подписчиков. Несколько резких спадов популярности этого всего мы пережили тоже. Дела давно минувших дней, тогдашние блогеры и влогеры нынче внуков нянчат. Даже ролики в тик-токе стали чем-то обыденным, тривиальным. Кто-то кого-то похоронил? Да вроде нет пока. Технологии, точно по Гартнеру, прошли пик завышенных ожиданий и выбрались на плато продуктивности. Экосистема усложнилась, появились новые инструменты — в том числе и у книжных обозревателей. Не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего. Я и сам в некотором роде блогер и подкастер — веду канал speculative_fiction в Телеге, делаю подкаст «ФантКаст». Что, в общем, не мешает писать статьи для бумажного выпуска «Мира фантастики». Или вот «Картографов рая и ада» издать. Почему одно должно непременно вытеснять другое? Загадка. На мой взгляд, чем больше способов говорить о книгах, тем лучше. Главное, чтобы было, что сказать.

«План по работе над собой на следующие пятьдесят лет заполнен до предела»

Современная российская фантастика. Как бы ты её оценил? На каком этапе своего развития она находится?

Ох. Ещё один вопрос, который тянет на хороший, жирный лонгрид. Попробую снова выступить в жанре «коротко о длинном». Во-первых, мне кажется, нет никакой «современной российской фантастики». Есть много разных потоков с разной динамикой, разным внутренним устройством. Эти потоки, конечно, отчасти взаимосвязаны, но единого целого давно не составляют. Скажем, коммерческий самиздат при взгляде со стороны — чистой воды возвращение в 1990-е, только на новой технологической основе. Когда я захожу на эти вот платформы что-нибудь уточнить, прямо слёзы ностальгии пробивают. Вот же оно: «Анжелика» для девочек, «Слепой против Бешеного» для мальчиков, всё строго по формуле, по алгоритму. Даже обложки похожи на те, что можно было встретить на развале в «Олимпийском». Хотя, казалось бы, тогда все издатели дружно тырили картинки у Вальехо и Ройо, а сейчас сами авторы поручают тырить нейросети.

С другой стороны, в той фантастике, которая выходит за пределы досуговой литературы — оцени мою дипломатичность! — главные изменения произошли в районе 2017–2018 годов. То ли поколение редакторов сменилось, то ли читательские приоритеты, но с этого момента барьер, отделявший фантастику от «настоящей литературы», от литературы премиальной, той, о которой охотно говорят блогеры и пишут медиа, как-то стремительно прохудился. То есть процесс шёл и раньше, некоторые фантасты с отдельными романами уходили «в люди», но тут фантастические книги бурным ликующим потоком хлынули в престижные серии, в премиальные списки. Тоже феномен, заслуживающий осмысления. И так далее — что-то наверняка происходит в «янг эдалт», что-то — в других сферах, о которых я знаю недостаточно, чтобы компетентно судить. А пока изменения происходят — она живая, фантастика. Как закоснеет, перестанет меняться — будем хоронить.

Фантастический самиздат в виде веб-романов, отечественных и переводных, буквально затапливает. Кажется, что традиционная печатная фантастика всё более теряет свои позиции. Или это обманчивое впечатление?

Сложно найти менее подходящего человека, чем я, чтобы ответить на этот вопрос. Почти двадцать лет я не читаю электронку — не из ложно понимаемого снобизма, просто не могу больше, обчитался. По крайней мере, художественную литературу. Первый собственный компьютер у меня появился в середине 1990-х, после советского книжного дефицита я тогда не вылезал с БиБиЭсок и тематических эх FIDO, где публиковали фантастику. Потом работал внутренним рецензентом в издательстве, книжным редактором, естественно, прочитал по необходимости уйму рукописей, преимущественно графоманских, и в какой-то момент понял, что дальше — только хардкор, только бумага. Пусть кто-нибудь вместо меня пропустит этот мусорный вал хотя бы через самый грубый фильтр. Так что дальше анонсов и в редчайших случаях ознакомительных фрагментов я не забираюсь. Исхожу из того, что если на площадках самиздата «новый Гоголь родится», мне его неизбежно принесут, покажут и вручат. Но пока что-то не видать.

О неведомых гениях, якобы роящихся на самиздатовских платформах, у меня есть история из жизни. Лет шесть-семь назад, когда я работал редактором сайта Петербургской книжной ярмарки ДК им. Крупской, мы договорились с двумя толковыми рецензентами, увлечёнными этим вот самиздатом, что они будут рассказывать раз в пару месяцев, без особого напряга, о важных, знаковых, увлекательных книгах, которые существуют только в электронном формате. Можно было писать о любых текстах, размещённых в любое время, на любой платформе. Только чтобы не было бумажных копий. И через полгода затея сдулась, энтузиазм увял: оказалось, что книг, о которых обязательно надо всем рассказать, в самиздате не так уж много: штук шесть за четверть века накопилось. Не знаю, многое ли изменилось с тех пор, но есть обоснованные сомнения.

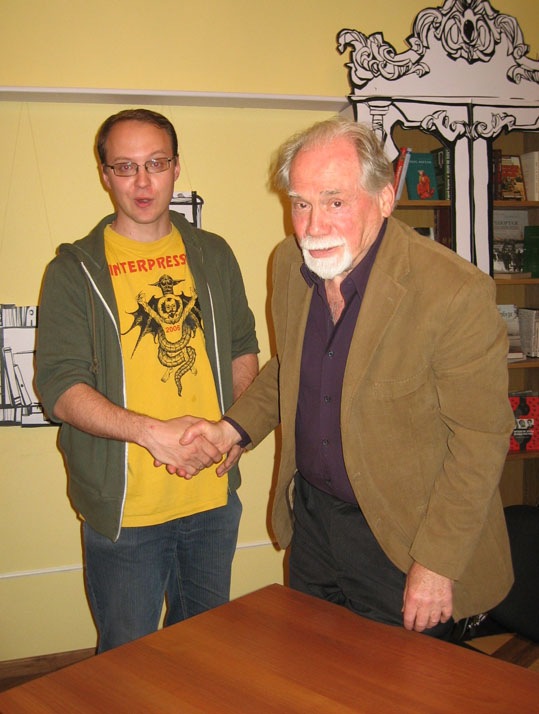

Василий Владимирский (в центре) с Майклом Суэнвиком (крайний слева) и участниками конвента «Аэлита», начало нулевых.

Насколько проблемно составление антологий? Как вообще организован процесс? У тебя самого появляется идея или обычно делается под заказ?

Я в конце августа как раз записал выпуск «ФантКаста», где минут десять об этом рассуждаю. Если в двух словах — были в моей практике и такие антологии, и сякие, и всякие разные. Обычно издатель определяет какие-то рамки, поуже или пошире, что он хотел бы видеть, в каком направлении двигаться, какие гонорары готов заплатить и так далее. Иногда это может звучать: «Хотим антологию такого-то объема на такую-то тему к такому-то сроку», а иногда просто: «Сделайте нам красиво!» Универсального единого формата сотрудничества не существует. Но главное, что я из всего этого вынес: браться за составление антологии стоит только тогда, когда и идея огонь, и авторы подбираются понимающие, и издательская перспектива книги понятна. Очень много возни, очень много нервов тратится, если подходить к составлению сборника всерьёз, финансовый выхлоп для составителя копеечный, нужна другая мотивация. И, конечно, ни в коем случае не стоит браться за модные темы, «антология о светлом будущем» или там «антология об ужасах ИИ»: велик шанс, что таких книжек выйдет несколько подряд, и твой сборник в общем ряду потеряется. Даже если по составу он на две головы выше конкурентов. У меня пока ближе всего к идеалу получился «Мир без Стругацких». Надеюсь, не в последний раз, успею составить ещё пару антологий, идеи есть.

Ты писал фантастику сам. Как бы критик Владимирский оценил писателя Владимирского?

Почему «бы»? Критик Владимирский давно оценил писателя Владимирского. По заслугам, то есть довольно низко. И больше этими смешными глупостями не занимается.

Знаешь, в какой-то момент я поймал себя на том, что практически перестал читать «для души» что-то новое. Исключительно работы ради. А как у тебя? Ты много читаешь фантастики? Для себя или по работе? А не-фантастику читаешь?

У меня всё строго наоборот, слава богу. «Не для души» что-то новое я просто не читаю. Вернее, не дочитываю. Правило десяти, то есть в моём случае пятидесяти страниц: не зашло — захлопнул книгу и сдал в букинист. Могу себе позволить. Мне же не надо на каждую книгу писать развернутую рецензию. Только про те, о которых что-то действительно стоит сказать.

Не-фантастику, конечно, читаю. Сейчас вот закончил «Колокольчики Достоевского» Сергея Носова, до этого — несколько книг чилийца Бенхамина Лабатута: романы «Когда мы перестали понимать мир», «Maniac», сборник эссе «Камень безумия». Плюс нон-фикшн читаю, как же без него — «Байки книготорговца» Лены Нещерет, «Журнальный век» Сергея Чупринина, «Торговцев культурой» Джона Томпсона. Есть, конечно, свои приоритеты: если проза — то странная, экспериментальная, постироничная, не кондовый реализм; если нон-фикшн — то чаще всего тематический, о книжной индустрии, о литературе, о писательских буднях.

Читать, конечно, хотелось бы больше, понимать глубже, писать точнее и ярче. Меньше заниматься думскроллингом, больше думать о вечном. Ну, я пытаюсь. План по работе над собой на следующие пятьдесят лет заполнен до предела.

Статьи

Любовь и тёмная магия: новинки в жанре фэнтези

Читаем книгу: Вадим Панов — (Бес)человечность

Отрывок, в котором герои узнают тревожащую весть.

Холодные миры: 6 мрачных историй для последних зимних вечеров

Тёмное фэнтези для тёмного февраля.

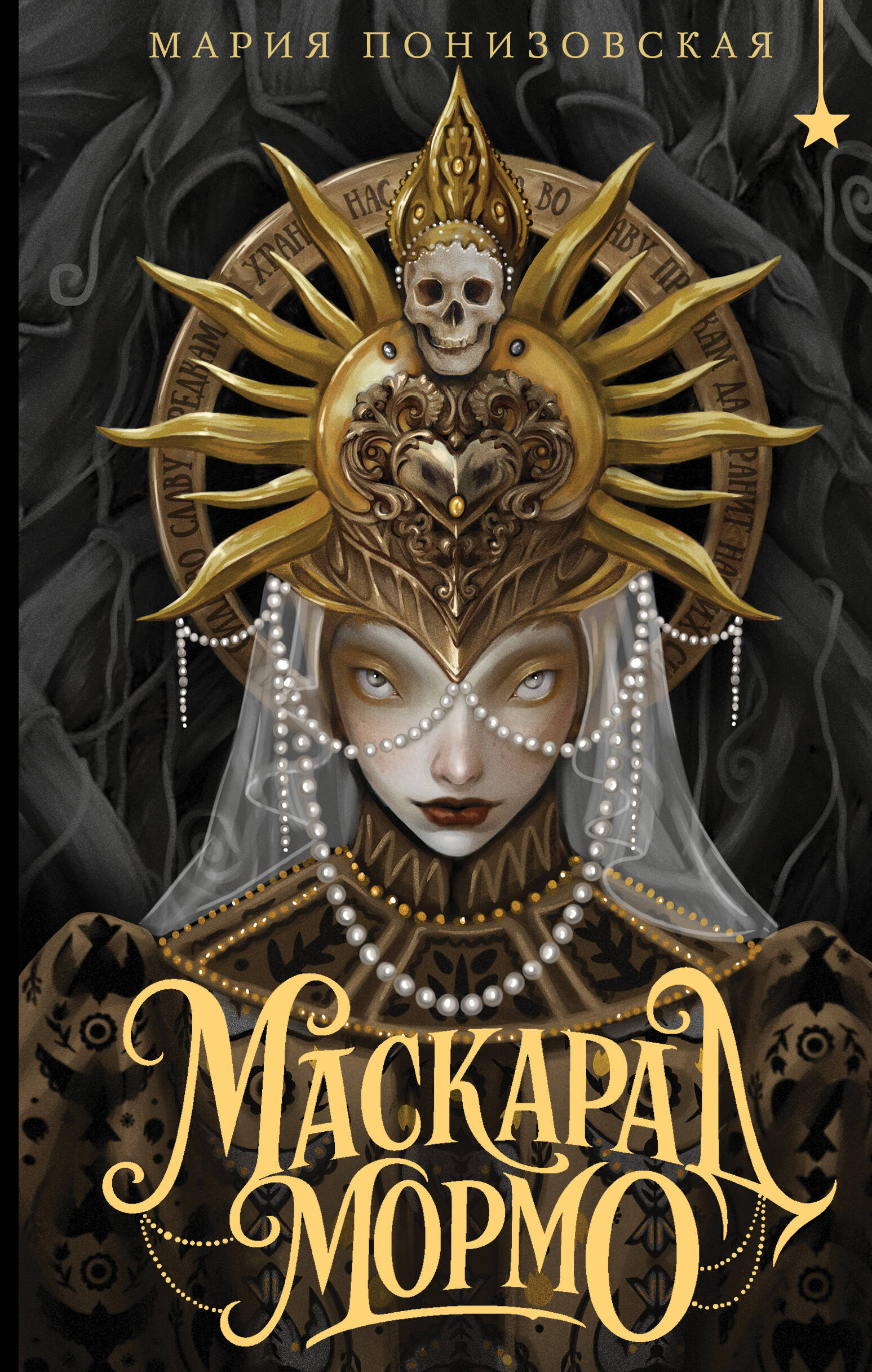

Читаем книгу: Мария Понизовская — «Маскарад Мормо»

Отрывок, в котором главная героиня выбирает себе новое имя, а затем пытается выдержать неприятный семейный ужин

Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2026-го

Фантастические книги февраля: от сборника Ника Перумова до уютного фэнтези Илоны Эндрюс

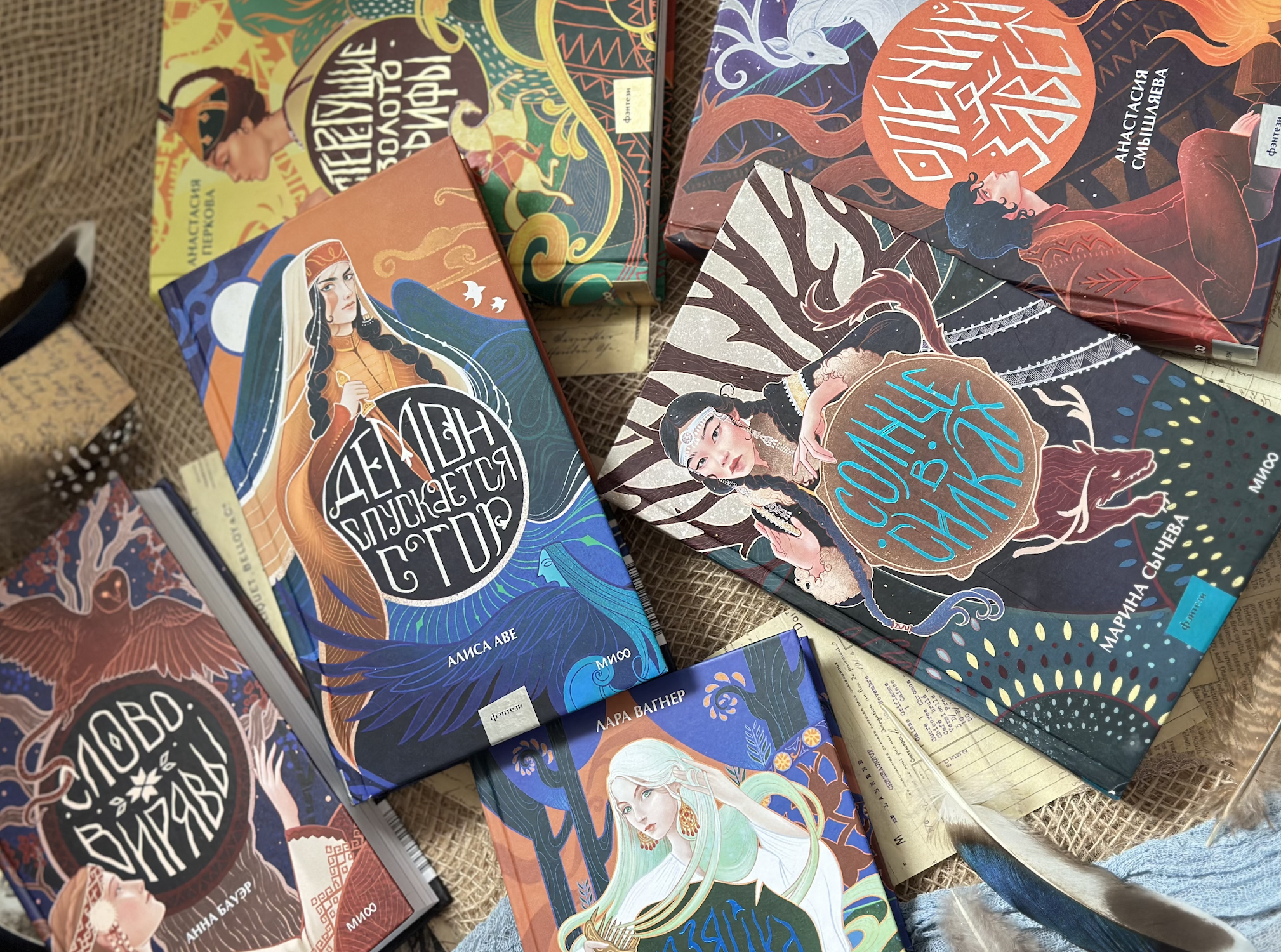

От шаманов до духов тайги: 6 книг в жанре этнофэнтези

Оживающие легенды коренных народов России

О невероятном в СССР и о шахматах. Беседа с писателем Алексеем Конаковым

О паранормальном в СССР, о науке и лженауке, утопии и антиутопии.

Что почитать? 6 очень зимних мистических книг

Бр-р-р-р!

Какие книги выйдут в 2026 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

Фантастические ожидания читателей со всего мира

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Юношеская и детская фантастика

Что будет читать в наступившем году молодёжь всех возрастов.

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты